無印良品(良品計画)は、公式アプリMUJI passportを通じて構築した顧客基盤を活用し、売上と来店の双方を伸ばしています。

2025年3月の月次概況によると、既存店およびオンラインストアの売上高前年比は120.5%と大幅に成長中です。

特に会員向けセール「無印良品週間」には、在庫の確保やSNSマーケティング強化により、衣服・雑貨、生活雑貨、食品のすべての部門が前年実績を上回りました。

本記事では、無印良品の成功から学べるマーケティング戦略や、実際におこなわれた16の施策について解説します。

①企業と顧客の双方に利益をもたらす3つの顧客データ活用法

②ユーザーファーストなOMO戦略を実現する4つの仕組み

③アンバサダー活用とストーリー共創を核とした3つのSNS戦略

④ターゲット特化型設計の成功例|モバイルUI/UX設計における3つのポイント

⑤安心と利便性を両立する無印のセキュリティ設計における3つの鍵

日本発のライフスタイルブランドとして、唯一無二の存在感を発揮し続ける無印良品。そのデジタルマーケティング施策の秘訣を、ぜひ最後までご覧ください。

①企業と顧客の双方に利益をもたらす3つの顧客データ活用法

無印良品は、デジタルマーケティングにおいて顧客データの活用を重視しています。しかし、同社の最も特徴的な点は、データを単に「販売促進」ではなく「顧客体験の向上」という観点から活用しているところです。

ここからは、顧客データの収集と分析に基づいた3つの施策を紹介します。

施策1. MUJI passportアプリによる顧客データの活用

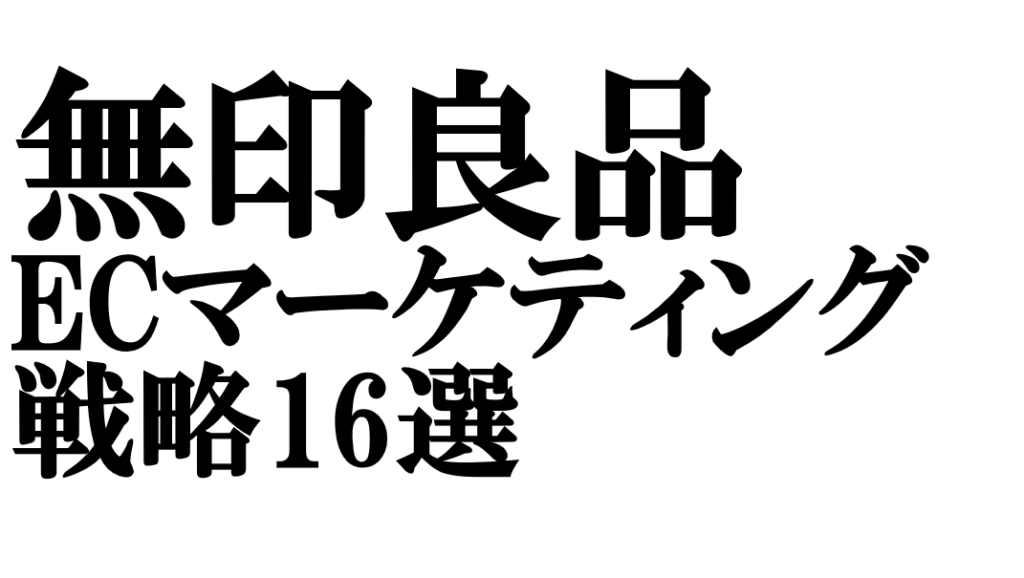

無印良品ではMUJI passportアプリを通じて収集した顧客データを活用し、マーケティング施策を展開しています。このMUJI passportの累計ダウンロード数は国内だけでも3500万以上と発表されています。

また、月間1569万人にも上るアクティブユーザー数にも注目すべきでしょう。無印良品は毎月これだけの顧客からのデータを収集し、それを活かしながら、製品開発やマーケティング施策の考案をおこなっているということになるのです。

◆MUJI passportのDL数およびアクティブユーザー数の推移

出典:良品計画グループ統合報告書「MUJI REPORT 2024」より

MUJI passportの強みとしては、店舗・EC双方でのポイントやマイル機能の利用によって、オンラインとオフラインの行動データを統合して把握できる点が挙げられます。

このアプリ導入によって、無印良品では顧客のブランドロイヤルティ向上と購買頻度の増加が見られているのです。

施策2. 顧客自身が提供するデータの積極的活用

無印良品では、サードパーティCookieなどの外部データに依存せず、顧客が自発的に提供するデータ(ゼロパーティーデータ)の活用を強化しています。

例えば、アプリ内でのアンケートや閲覧履歴、購買履歴などを統合すれば、顧客一人ひとりに最適化したレコメンデーションが可能となります。さらに、ユーザーが登録した「お気に入り店舗」のデータに応じて、店舗スタッフおすすめの商品や、地域独自のサービス情報などを受け取れる機能も導入済みです。

これによって、ただ顧客の来店意欲や購買意欲を刺激するだけでなく、ユーザー側も「情報を提供して得をした」と感じられる仕組みが構築されているといえます。

施策3. オンライン・オフラインの顧客行動データの統合

無印良品では、ECサイトでの閲覧履歴や購買行動と、店舗での購入データを統合して分析しています。この結果同社においては、ECサイトを訪問した顧客の多くが情報収集後に実店舗で購入するという行動パターンが明らかになりました。

そこで無印良品は、「顧客は欲しいときにEC・店舗どちらからでも購入できるようにすべきだ」という考え方に基づいたOMO(Online Merges with Offline)戦略を構築。ECと店舗の垣根を越えたシームレスな顧客体験の提供を目指しています。

この統合的なデータ活用により、顧客一人ひとりの購買プロセス全体を把握し、適切なタイミングで適切なチャネルからのアプローチが可能となっているのです。

②ユーザーファーストなOMO戦略を実現する4つの仕組み

オンラインとオフラインの融合(OMO:Online Merges with Offline)は、単なるEC戦略を超えた顧客体験の向上に不可欠です。無印良品は、顧客がシームレスに買い物を楽しめるようなOMO戦略を構築しています。

ここからは、無印良品が取り入れているOMO戦略について、4つの角度から解説します。

戦略1. 全カテゴリー対応の店舗受取サービス

無印良品の「ネット注文店舗受取サービス」は、衣服・生活雑貨・食品まで幅広いカテゴリーをカバーしています。2023年4月には食品カテゴリーも対象に加えられ、ECサイトで販売されている商品の9割以上を店舗で受け取れるようになりました。

◆店舗受取サービスの公式イメージ画像

出典:無印良品公式Webサイト「店舗受け取りサービス」説明ページより

このサービスのメリットは、配送料がかからないことと、実物を確認してから受け取れる安心感です。特に衣料品や家具など、実際に見て確認したい商品カテゴリーにおいては、他のインターネット通販との大きな差別化要因となるでしょう。

戦略2. リアルタイム在庫検索と取り置き機能

無印良品では、オンラインストアの商品ページから直接、店舗在庫を検索し取り置きを依頼できるシステムを構築しています。

◆リアルタイム在庫検索の例

筆者が埼玉県内で実際に検索してみた結果のキャプチャー

この機能により、ユーザーは「ここに行けば確実に手に入る」と安心して店舗に足を運べるようになります。実際に店舗へ足を運んだ顧客が、「そういえば、あれも買っておこう」「あのアイテムも欲しいな」とついで買いをする効果も期待できるでしょう。

無印良品公式アプリでは、店舗・商品検索機能以外にも、店舗とオンラインの境界を曖昧にする仕組みを導入することで顧客体験の向上を図っています。2025年現在は、実店舗で買った商品のレビューをオンラインで書いたり、オンラインから実店舗のイベントを予約したりといった機能が実装済みです。

戦略3. チェックインによるリアル店舗特典

無印良品アプリでは、「店舗でチェックインすると、マイルとチェックインスタンプがもらえる」という機能を提供しています。これは単なるポイント付与ではなく、デジタル接点の強化と店舗来店を促進する仕組みです。

◆店舗チェックインによりマイルがたまる仕組み

出典:無印良品公式Webサイト内「MUJIマイルサービス」説明ページより

筆者としては、この「1回のチェックインで10マイル」というポイント設定が絶妙だと考えています。1円=1マイルのところを、チェックインすれば1回で10マイルもらえるとなると、多くのユーザーは「10回行けば100円分得をする」と考えるはずです。

そして、チェックインのためにはアプリの起動も必要となります。つまり、これは単なるポイント付与ではなく、デジタル接点の強化と店舗来店を促進する仕組みにもなっているのです。

戦略4. 外部モール出店によるタッチポイント拡大

無印良品は2023年にZOZOTOWNに公式出店したほか、2020年にはAmazonと楽天市場にもネットストアをオープンしています。

◆Amazon内の無印良品公式ショップ

出典:Amazon内「無印良品ショップ」ページより

わざわざ自社ECサイト以外に進出する背景には、以下のような意図があると考えられます。

- ポイント使用や翌日配送など、個々のモールの強みを活用するため

- 無印良品の商品や理念に共感できる新規顧客の掘り起こしをおこなうため

- 特にこれまで無印良品を知らなかった若者へのアプローチを効果的におこなうため

つまり、無印良品の商品に触れる機会を積極的に増やし、顧客接点の多様化と顧客層の拡大を図るという戦略なのです。

③アンバサダー活用とストーリー共創を核とした3つのSNS戦略

デジタルマーケティングにおいて、SNSはEC成功の鍵を握る重要な要素です。

無印良品は各プラットフォームの特性を活かした独自のSNS戦略を展開し、顧客との関係構築を深めています。

ここからは、その具体的な取り組みを3つ紹介します。

取り組み1. 「言い切らない」コミュニケーション戦略

無印良品のSNS運用で特徴的なのが、「言い切らない」というコミュニケーション方針です。商品の機能や利便性を前面に押し出すのではなく、顧客自身が発見したり創意工夫したりできる「余白」を残す投稿内容を心がけています。

例えば、商品写真を掲載するときのコメントをあえてシンプルにすることで、閲覧者はその商品について自由な感想を抱きやすくなります。

◆無印良品のInstagram投稿の例

出典:無印良品公式Intragramより。日焼け止めとUVカット衣類の宣伝だが、成分などの説明はなく雰囲気を重視したコメントのみになっている。

ここで重んじられているのは「顧客の発見や行動を先回りしない」姿勢です。ユーザーが投稿内容を自由に解釈し、自分なりの使い方を見つけられるようにと、投稿の随所に工夫が見られます。

「流行っているから」よりも「自分で良いものを選びたい」傾向のある無印良品ファンにとって、これは嬉しい施策だといえるでしょう。

無印良品は、この「ブランドの世界観や価値観を大切にしたコミュニケーションスタイル」によって、ユーザーからの共感を得ることに成功しているのです。

取り組み2. アンバサダープロジェクトによる共創マーケティング

無印良品は、SNS戦略の一環として「アンバサダープロジェクト」を展開しています。これは、SNSでの発信力を持つインフルエンサーを単なる広告塔ではなく、共創パートナーとして位置づける取り組みです。

特徴的なのは、一般的なインフルエンサーマーケティングとは異なり、フォロワー数よりも無印良品の価値観への共感を重視している点です。

◆無印良品アンバサダー「あやのすけ」さんの例

出典:Instagram「あやのすけ⌇無印良品を愛して24年!2児のママ」さんより

例えばあやのすけさんは、島根県在住のワーキングママ。プロフィールにも「ムジラー歴24年」とある生粋の無印良品ファンの彼女は、無印良品アンバサダーとして子供用靴下の開発にも携わっています。

「ママ」「男性」「キャンパー」など、さまざまな属性のファンがアンバサダーとして活躍することで、ブランドへの親近感を高め、ユーザーの「自分も使ってみたい」という気持ちを促進しているのです。

取り組み3. UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用

無印良品は、ユーザーが自発的に生成するコンテンツ(UGC)を積極的に活用しています。2023年にはUGCの活用を支援するサービス「visumo(ビジュモ)」を導入し、公式サイトの商品ページにもユーザーの投稿写真や口コミを掲載するようになりました。

特に「#無印」「#無印良品」「#無印購入品」といったハッシュタグは、多くの無印良品ファンが積極的に使用しているものです。自然な形で口コミが広まるため、それを見たユーザーも「やってみようかな」と気軽に考える傾向が見られます。

また、無印良品はただユーザー任せにしているだけではなく、SNSを活用したイベントも実施してきました。代表例は、店頭に並んだコーディネートのランキングをFacebookの「いいね!」数で決める「KNIT Like COLLECTION」です。

◆Facebookで開催された「KNIT Like COLLECTION」

出典:Facebook 無印良品公式アカウントより

このイベントでは、自分たちの投票がリアル店舗の展示に反映されるという双方向のコミュニケーションが興味を惹き、多くのユーザーが参加したと言います。

このようなUGC活用により、顧客自身がブランド体験を発信する好循環が生まれ、潜在顧客の獲得や既存顧客のエンゲージメント向上につながっているのです。

④ターゲット特化型設計の成功例|モバイルUI/UX設計における3つのポイント

ECサイトのモバイルユーザー比率が7割を超える昨今、モバイル向けのUI/UX最適化は売上に直結すると言われています。

無印良品は2023年10月にモバイルサイトのUI改修を実施し、検索→商品→カートの導線改善やApple Pay/Google Payなどの決済手段を拡充しました。

ここからは無印良品のUI/UX設計における特徴を3点ご紹介します。

特徴1. 明確なターゲット設定による機能の絞り込み

無印良品のMUJI passportアプリのターゲットは、「店舗を訪れるユーザー」です。無印良品はこの方針に従い、無駄な機能を徹底的に削減することで、アプリの主目的を明確にし、UX向上につなげています。

◆MUJI passportアプリのホーム画面

筆者のスマートフォンでMUJI passportの画面をスクリーンショットしたもの

例えばホーム画面の中央で表示されるボタンメニュー8つのうち「イベント」「お店の様子」「フォロー店舗より」「近隣店舗より」と、半数が実際の店舗に関する内容です。これは一般的なショッピングアプリには見られない、かなり特徴的なUI設計だといえるでしょう。

このような明確なターゲット設定をおこなうメリットは大きく2つ挙げられます。1つ目は開発側がアプリのコア機能に集中できること、そして2つ目はユーザー側の混乱を極力防ぐUI設計が可能となることです。

アプリの主な機能は、店舗マップ、チェックイン機能、マイル/ポイント管理、店舗限定イベント情報などです。他社の同様のアプリと比べても、明らかに「店舗利用者」のニーズだけに特化した設計になっていると分かるのではないでしょうか。

アプリとウェブサイトの役割分担を明確にすることで、それぞれのプラットフォームの強みを最大化する設計となっているのです。

特徴2. “顧客時間”を最大化するエンゲージメント設計

無印良品は、“顧客時間”という概念を重視しています。これは「顧客が無印良品と接する時間や機会」を意味する言葉で、具体的には、来店時だけでなく、購入前の情報収集や購入後の使用体験も含めた総合的な時間を指します。

この概念に基づいた代表的な施策といえば、無印良品アプリで実施されている「店舗ごとのスタッフおすすめ商品情報」や、「地域特有の情報」の発信です。これは、広告などには興味を持たないユーザーであっても、「知っているお店からの情報だから」とメッセージを見る可能性が高まる仕組みです。

単なる商品情報だけでなく、ブランドと顧客のつながりを強化する要素として、こういったメッセージが活用されています。現在のデジタルマーケティングトレンドでも注目される「エクスペリエンス・エコノミー」の考え方を取り入れた施策だといえるでしょう。

エクスペリエンス・エコノミーとは、「経験価値」とも訳される経済用語です。1998年にB. ジョセフ・パインIIとジェームス・H・ギルモアによって提唱された概念で、「これまでの商品やサービスのように、『経験そのもの』に価値が見いだされ、値段がつくようになる」と考えられています。

特徴3. 一貫したブランド体験の提供

無印良品のモバイルアプリとウェブサイトでは、「シンプルで控えめな上品さ」というブランドの世界観が一貫して表現されています。

モバイルアプリもウェブサイトも、シンプルで使いやすいデザインで設計されており、これはユーザーのストレスや学習コストの軽減に寄与しています。無印良品が大切にしている「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」という3つの視点をデジタルの世界にもそのまま持ち込み、余計な装飾を省いたミニマルなデザインを採用しているのです。

このような一貫したブランド体験の提供は、マーケティングトレンドである「ブランドストーリーの一貫性」とも合致しており、顧客のロイヤルティ向上に貢献していると考えられます。

⑤安心と利便性を両立する無印のセキュリティ設計における3つの鍵

無印良品は「買い物のしやすさ」と同じレベルで“安全に買える仕組みづくり”にも注力しています。

MUJI passportやネットストアのセキュリティ対策は単なる防御策ではなく、顧客体験を向上させる戦略的要素としても機能しているのです。

ここからは、無印良品のデジタルプラットフォームが実装する3つの重要な安全対策を紹介します。

対策1. 多要素認証&3D Secure 2.0による不正決済リスクの最小化

無印良品が提供するキャッシュレス決済システムMUJI passport Payでは、ユーザーが3種類の認証方式から選択できる仕組みが用意されています。ユーザーは決済時に、PIN認証・生体認証・SMS認証の中から、好みや状況に応じて認証方法を選ぶことができるのです。これは安全性を重視したいユーザーにとっても、とにかく早く決済を進めたいユーザーにとっても、使いやすいシステムだといえるでしょう。

また、ネットストアとMUJI passport Payの双方で、クレジットカードは3D Secure 2.0対応カードのみ利用可能としています。国際ブランドの本人認証を必須にすることで、クレジットカードの不正利用リスクを大幅に抑制する仕組みです。

決済まわりに不安を感じたユーザーは、当然のことながらそのアプリを使うのをやめてしまいます。無印良品の対応は、慎重派・スピード重視派それぞれのニーズに柔軟に応じられるという点で、優れたシステムであるといえます。

対策2.アカウントなしでも追跡可能な「ゲスト購入ワンタイムURL」システム

無印良品では、アカウント登録をしないまま商品を買うこと、つまり「ゲスト購入」を積極的に受け入れています。これを可能にしているのがワンタイムURLシステムです。

個人情報を入力したくない、あるいは手間を避けたいという理由から、アカウント登録を渋るユーザーは少なくありません。しかし、何のデータ追跡もおこなわなければ、配送トラブルなどが起きたときの対応に苦慮することになります。

この双方のリスクを軽減させるために、無印良品では、注文完了メールごとに固有のURLを発行し、そこから情報の管理をおこなう仕組みを採用しています。このメールさえ保存しておけば、ユーザーは配送状況確認、キャンセル、Web領収書発行まで一連の操作を完結させられるのです。

この方法は、会員登録を強制しないことで初回購入の心理的ハードルを下げつつ、メール経由の本人確認によってプライバシーとトレーサビリティも確保する仕組みです。新規顧客獲得と継続的な安全性確保を両立させる優れた戦略だといえるでしょう。

対策3. MUJI passport IDのファーストパーティー連携

MUJI passport IDは、アプリ、ネットストア、LINE、Apple IDなど複数アカウントを1つのIDに統合できる設計となっています。この連携は各IDにつき1アカウントのみに制限されているため、意図しない多重紐付けも防げる仕組みです。

また、MUJI passport Payは単一端末限定で有効化される設計です。端末変更時には復元手続きが必須となり、第三者による不正ログインのリスクを抑止しています。

このように構築された「自社発行IDと同意を得たデータ」の仕組みは、サードパーティCookie廃止後も、パーソナライズされた施策を継続できる独自のID基盤として機能します。ユーザーは顧客は自分の情報が守られながらも、最適な商品や情報を受け取ることができ、企業側もデジタルマーケティングの新しい時代で他社よりも有利な立場に立てるのです。

IDを統合するルールと利用する端末の制限によって、Cookieを使わなくても顧客の状況を把握できる状態を作り出し、プライバシー保護と顧客体験の向上を両立させています。これも無印良品のアプローチの強みのひとつだといえるでしょう。

まとめ|無印良品のECマーケティング成功の本質は「顧客体験ファースト」

無印良品のデジタル戦略の真髄は、「販売」ではなく「体験」を中心に据えた姿勢にあります。3,500万ダウンロードを誇るMUJI passportを軸に、オンラインとオフラインの境界を極限まで薄くしながら、ユーザーとの共創関係を育んでいるのです。

データ活用、OMO戦略、「言い切らない」SNSコミュニケーション、ターゲット特化型のモバイル設計、そして安全と利便性を両立させたセキュリティ設計—これらが互いに響き合い、「無印良品らしさ」という一貫した体験を紡ぎ出しています。

「ECサイトは単なる販売チャネルではなく、ブランド世界観の入り口である」。このような認識を持てるか否かが、今後のEC成功の鍵となってくるのかもしれません。

顧客体験向上が売上向上に直結するという原則は、今後のデジタルマーケティングにおいても変わらない普遍的な真理となるでしょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座

“無印良品のECマーケティング戦略16選|顧客データを売上向上に結び付ける秘訣とは” への1件のフィードバック