現在、BtoB事業者において受発注処理を紙やFAX、あるいはメールでのやり取りで行っている事業者は結構あります。受発注処理が未だシステム化できていない理由の一つに、取引先ごとに業務フローが異なるという理由があります。

しかし、ECサイトにしても取引先管理を個別に実施することは可能です。BtoB用に作られたECシステムであれば、取引先管理機能があります。また、基幹システムに取引先管理機能を持たせてECサイトを利用することも可能です。

どのシステムを採用するにしても、一度自社で必要な取引先管理の項目を整理する必要があります。なぜなら取引先管理の項目を把握することで、導入先のECシステムの標準機能と比較検討できるので、どのECシステムが最適かを把握することができるからです。

本日は、forUSERS株式会社でコンサルティングをしている筆者が、ECサイトの取引先管理機能について詳しく解説いたします。

ECサイトで使う取引先管理機能とは、業務フローを取引先毎に管理すること

BtoB用に実装されている取引先管理機能とは、取引先ごとに下記のデータを保持します。

◆取引先管理の取引先マスタ

・支社名

・役職

・担当者名

・メールアドレス

・アカウント権限

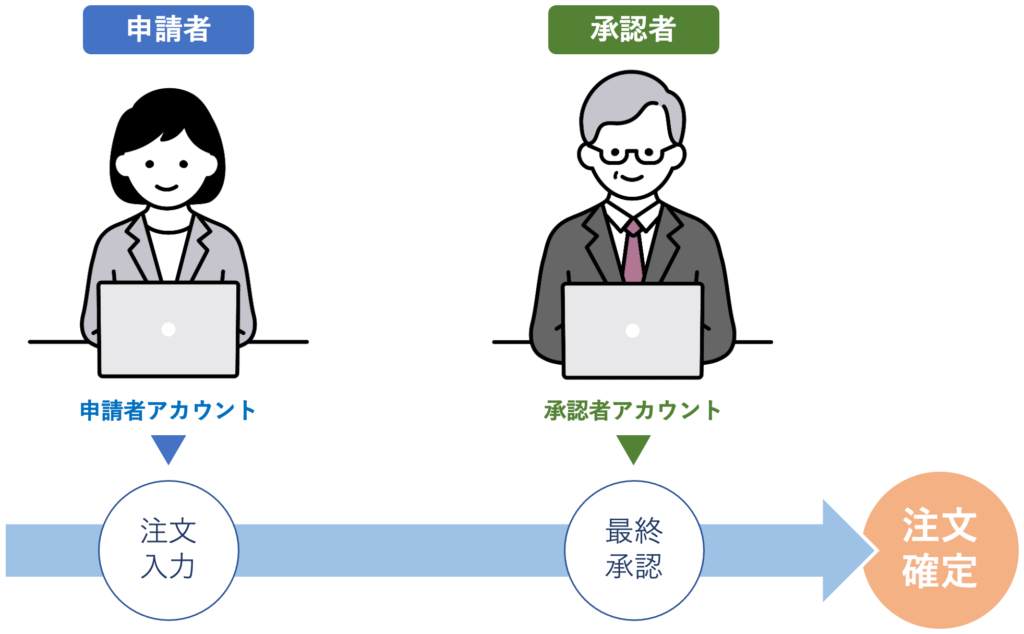

企業ごとに項目は異なりますが、おおよそこのような項目が必要となります。なお、アカウント権限は2つの権限に分かれます。

◆アカウント権限

・承認者アカウント

申請者アカウントでは注文処理の申請までしかできません。注文を完成させるためには承認者の承認が必要となるのです。そのため承認者アカウントを持つ上長がログインして、注文内容を確認して注文となります。

このような業務フローが企業によって異なるので、取引先管理機能においては、アカウント権限のデータを取引先マスタに保存することが重要となります。

紙やFAXからECサイトに切り替えるのが難しい理由!それはECサイトを使ってくれない取引先がいること

取引先管理機能はアカウントの権限の管理ができていれば、技術的に難しいことではありません。BtoB取引に対応したECシステムであれば、このような機能は標準で実装されていることがほとんどです。では、なぜ紙やFAXによる受注が無くならないのでしょうか?

その理由の一つは「うちは紙の受発注処理でいい」という取引先が少なからず存在することです。BtoBの難しいところは、取引先が新しい受発注処理を受け入れてくれないと、なかなか業務の効率化に結び付かない点です。しかし、この点は「代理ログイン機能」で解決することができます。

代理ログイン機能とは、取引先に代わって自社で注文する機能のこと

代理ログイン機能とは、取引先の注文を電話やFAXで聞いて、その内容を自社の営業社員が代わりに注文する機能のことです。つまり、取引先は今まで通り電話とFAXで注文を行い、自社内で代理注文を行う機能のことです。この方法を使うことで、どのような取引先にも対応することができます。

とは言え、自社側の業務フロー全体のことを考えると、このようなフローは残しておかない方が絶対に良いので、粘り強く取引先にECサイトを使うように説得を試みるべきでしょう。

取引先管理機能を基幹システム側に持たせる

取引先管理機能は、必ずしもECサイトではなく他のシステムが実装していても問題はありません。なぜなら、その機能をECサイトと連携すれば良いからです。例えば以下のようなシステム構成です。

◆システム構成例

・ECサイトは、基幹システムと連携しつつ受発注処理のみ行う

もし、取引先管理機能が基幹システム側にあるのなら、ECサイト側で基幹システムにある取引先マスタと連携する仕組みにすればよいのです。この方法のメリットは、ECサイトをリニューアル(乗り換え)する際も、取引先管理機能は基幹側にあるので、ECサイトのリニューアル費用を抑えることができます。

しかし、基幹システムに取引先管理機能があることのデメリットは、取引先管理機能を基幹システムに実装したり、あるいは改修する際に莫大な費用がかかる点です。

ある程度の規模のBtoB事業者がECサイトの導入や改修を実施すれば、数百万円~数千万円の費用がかかりますが、しかし基幹システムであれば数千万円から数億円かかることもあるので、システム全体で見るとECサイトを改修した方が安くなります。

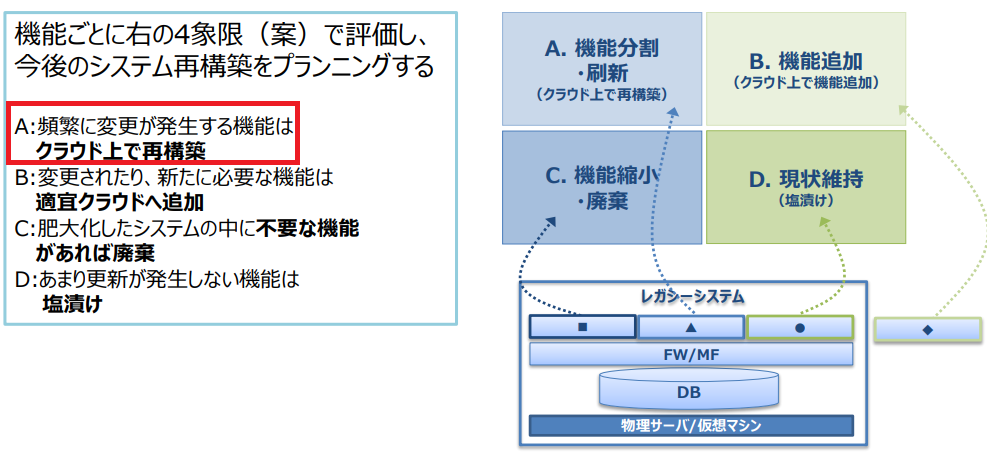

システム構成に正解はありませんが、経済産業省のDXレポートにおいても、変更が多いシステムはクラウドシステムを利用すべきと提言されております。ECサイトは変更の多いシステムなので、クラウドで構築することで将来を見据えた業務改善の一つとなるはずです。

◆経済産業省のDXレポート28ページより抜粋

ECシステムはASP?パッケージ?スクラッチのどれが良いのか?

では、導入するECシステムはどうすべきか?という論点になりますが、まずECサイトの規模感で3つの選択肢に絞られます。

◆BtoB事業者のECサイトの規模感

| 年商規模の目安 | ECシステムの種類 |

| 1億円未満 | ASPサービス |

| 1億円~30億円未満 | パッケージ |

| 30億円以上 | スクラッチ |

まず、年商が1億円未満のBtoB事業者はASPサービスを利用しましょう。BtoBに特化したASPサービスで有名なサービスは「Bカート」です。ただし、ASPサービスの弱点はカスタマイズやシステム連携が困難なことです。そのため、売上規模感が大きい事業者はパッケージを利用することになります。

◆BtoBに特化したASPサービス

そして、30億円を超す大規模事業者はスクラッチを選択することになりますが、最近のパッケージはスクラッチに匹敵する機能や拡張性があるため、1億円以上の事業者であれば、ゼロからのスクラッチ開発より、まずはパッケージを検討してみるべきでしょう。BtoBに強いパッケージ会社は、以下の2社です。

◆BtoBに強いECパッケージサービス

取引先管理機能において、必要な項目を事前に定義しておこう

Bカートを使うにしろ、ecbeing、ebisumartでパッケージをカスタマイズするにしろ、取引先管理機能において自社で必要な項目(取引先マスタ)を事前に定義しておきましょう。参考として冒頭で紹介した取引先マスタの項目例を下記に列記します。

◆取引先管理の取引先マスタの定義例

・支社名

・役職

・担当者名

・メールアドレス

・アカウント権限

定義した取引先マスタの項目が、Bカートやecbeing、ebisumartなどの取引先マスタに含まれれば、この点においてはカスタマイズが不要になります。逆に項目が足りないとカスタマイズが必要になる可能性があります。BカートのようなASPサービスではカスタマイズはできませんし、ecbeing、ebisumartなどのパッケージでは改修費用が必要となります。

そのため、取引先マスタの定義においては「本当にその項目が必要なのか?」という点を業務フローから整理するべきです。自社の業務フローをシステムで再現するよりも、システムに自社の業務フローを合わせた方が業務効率化できます。

また、ECシステムが提供する取引先マスタにも「自由項目」が用意されている場合があるので、ECシステム会社と打ち合わせの際に聞いてみて、総合的に自社の業務にマッチしたBtoB-ECサイトを構築しましょう。

まとめ

BtoB向けのECサイトは、業務フローが取引先毎に異なるためシステム化が難しい面があります。しかし、ASPサービスやパッケージにおいても、BtoB向けのECシステムが次々と誕生してきております。まずは自社の要件を整理して、最もカスタマイズが少ないECシステムを選ぶようにしてみましょう。

ECシステムのコツは、小さく早くリリースしてしまうことです。最初から機能を実装するより、運用しながらカスタマイズしていくことでECの失敗の可能性が少なくなります。

ECサイト構築するなら機能豊富で国産の「MakeShop(メイクショップ)」がおすすめ!

もし、これからECサイトの構築を考えているなら、MakeShop(メイクショップ)を強くおすすめします。GMOメイクショップ株式会社が提供している国産のECサイト構築プラットフォームであり、以下のような特徴があります。

◆メイクショップの特徴

✓デザイン自由度が高い

✓機能が豊富:BtoCもBtoBも対応!

✓決済方法が多い:クレジットカードはもちろん、PayPayやAmazon Payなども対応。

✓SEO対策がしやすい:WordPress対応も可!

✓サポートが手厚い:日本語対応で安心!

小~中規模向けのECプラットフォームです。ご興味がある方は、以下の公式サイトより、資料請求やお問い合わせをしてみてください。

◆MakeShop公式サイト