実店舗を営む小売企業がECを手掛けることは一般的になっており、ネットスーパーを手がける企業も数多く存在します。しかし、2024年にイトーヨーカドーがネットスーパー事業を終了するなど、成功は容易ではありません。

こうした中、ネットスーパーの取り組みを強化しているのがイオンです。イオンは、従来から店舗出荷型の「イオンネットスーパー」を全国で展開していました。これに加え、2023年7月には、首都圏でセンター出荷型ネットスーパー「Green Beans(グリーンビーンズ)」を開始し、大きな注目を集めています。

筆者は、イオンはGreen Beansを展開することで、首都圏の食品需要を他社から奪おうとしていると考えています。ただし、首都圏にはイオンにとって強力な競合が存在するため、Green Beansが期待通りの需要を獲得することは容易ではないとみています。

また、イオンネットスーパーについては、店舗での商品受け取りが、イオンと顧客の双方にメリットをもたらしていると考えています。

これら、2つのイオンのネットスーパーですが、事業戦略やマーケティングの面で、どのような特徴があるか、違いは何なのか、把握できていない方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、イオンのデジタルシフトとEC戦略の中心ともいえる2種類のネットスーパー、Green Beansとイオンネットスーパーに注目し、それぞれの特徴や強みをみていきます。はじめに両者を比較して、違いを確認します。その上で、Green Beans、イオンネットスーパーの順に、特徴を深堀りし、ねらいを探っていきます。

イオンネットスーパーとGreen Beansの比較

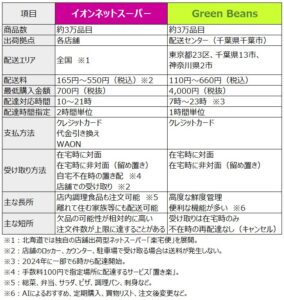

イオンネットスーパーとGreen Beansの特徴をまとめたものが以下です。各サービスの特徴は、後程、詳しく説明しますが、両者を比較することで、違いがはっきりわかると思います。

◆イオンネットスーパーとGreen Beansの特徴比較

出所:イオンネットスーパーおよびGreen Beansのウェブサイト掲載情報を参考に筆者が作成。長所、短所は筆者の見解(情報は2025年3月1日現在)。

比較表を見てわかる通り、多数の相違点があります。中でも大きな違いは出荷拠点です。

- イオンネットスーパーの出荷拠点は各店舗(全国各地)

- Green Beansの出荷拠点は配送センター(2025年3月現在は1か所)

出荷拠点や配送エリア以外の項目を比較して、両者の特徴を筆者なりにそれぞれ一言で表現すると、

- きめ細やかなサービスのイオンネットスーパー

- 優れた点もあるが粗さも目立つGreen Beans

となります。

きめ細やかなサービスのイオンネットスーパー

イオンネットスーパーは、長年の事業展開の中で改善を図ってきただけあって、支払い方法や受け取り方法を複数から選ぶことができるなど、かゆいところに手が届くサービスになっています。

一方で、イオンネットスーパーは、売場で商品をピックアップすることから、人気商品などは欠品することも珍しくありません。また、悪天候が予想される時など、早々と注文件数が配送キャパシティーに達してしまうことがあります。これらは店舗出荷型のネットスーパーがなかなか解消できない弱点です。

優れた点もあるが粗さも目立つGreen Beans

Green Beansは、配達時間として早い時間帯や遅い時間帯を1時間単位で選べます。また、注文画面にAIによるおすすめ商品が表示されたり、買物リストを作る機能があるなど、新しい技術で顧客体験の向上を図っています。後述するように、ネットスーパー利用者が不安を感じることの多い生鮮食品の鮮度や品質についても、施策を講じて高いレベルを維持しています。

しかし、Green Beansでは、商品の到着を自宅で待たなくてはならず、支払方法もクレジットカードに限られています。多くのECにおいて、受け取り方法や支払い方法が複数提供されている現在、Green Beansのサービスの質は粗いと感じられてしまうかもしれません。スタートして日が浅いGreen Beamsですので、今後のサービス改善に期待したいと思います。

Green Beansの取り組みと課題

Green Beansの特徴を詳しくみる前に、イオンが新たにGreen Beansによるネットスーパーを始めたねらいについて、筆者の考えを述べておきます。

◆Green Beans 画面(スマホアプリ版)

画像出所:筆者のスマホ画面をキャプチャ

これまでの動向と、発表されている今後の展開を踏まえると、イオンはGreen Beansを通じて、グループの店舗では獲得しきれていない首都圏の食品需要を他社から奪おうとしていると考えられます。

その理由として、以下の2点が挙げられます。

- 配送拠点を新設して、2027年度までにGreen Beansで首都圏1,500万世帯をカバーできる体制を構築しようとしている

- Green Beansは完全に食品のまとめ買い需要の獲得にフォーカスした戦略を立てている

以下では、Green Beansの特徴を解説しつつ、筆者がこのように考える理由を説明します。

首都圏1,500万世帯をカバーする配送エリアの実現へ

Green Beansの配送拠点は、イオンが「顧客フルフィルメントセンター(CFC)」と呼ぶ大規模な配送センターです。

Green Beansの配送拠点は、2025年3月現在、誉田CFC(千葉県)のみで、この1拠点から、東京都23区、千葉県13市、神奈川県2市に配送しています。

配送エリアの拡大とともに、順調に会員数を増やしており、2023年7月のサービス開始から約1年後の2024年8月末には会員数が25万人になり、その4か月後、配送エリアが東京23区に拡大した同年12月末には42万人に達しました。

イオンは、首都圏で、誉田CFCに続く配送拠点として、2026年度に八王子CFC(東京都)、2027年度に久喜宮代CFC(埼玉県)を開業する予定です。誉田CFCはスーパーマーケット50店舗分の商品を扱うことができ、八王子CFCの取扱商品も同程度になるようです。久喜宮代CFCの供給量はさらに多く、スーパーマーケット80~100店舗分に相当するといいます。

拠点の建設計画が順調に進めば、2027年度までに配送拠点は3箇所となります。この体制を築くことで、イオンはGreen Beansによって一都三県で最大約1,500万世帯をカバーできると見込んでいます。

情報出所:イオン株式会社「2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(2025年1月10日)、イオン株式会社「AEON REPORT 2024」

ネットスーパーの弱点である生鮮の品質に自信あり

Green Beansが強みとしてアピールしていることのひとつが、生鮮食品の品質の良さです。

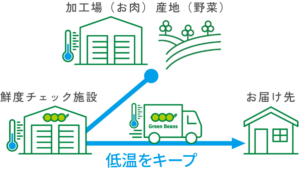

生鮮食品の産地や加工場から、顧客のもとに届けるまで、低温を維持する「コールドチェーン」を徹底することで品質を保ちます(【下記図】参照)。

産地から倉庫までのリードタイムの短縮を図り、倉庫への配送時は低温を保ちます。また、倉庫で保管する際は三つの温度帯管理を徹底して品質を維持します。届け先への配送を温度管理された荷室を持つトラックで行うことで、玄関口まで高い鮮度で届けることを可能にしています。

◆産地から届けるまで低温を維持するGreen Beansのコールドチェーン

出典:Green Beans 公式サイト(2025年3月1日閲覧)

また、野菜のパッケージは鮮度維持に最適なもの(メーカーと仕様を徹底的に検証した「呼吸するパッケージ」など)を採用しています。

鮮度の良さを特に先鋭化させた商品として、1週間鮮度保証をうたった「鮮度+(せんどぷらす)」シリーズの生鮮食品があります(以下の画像参照)。当初は野菜から始まり、現在では畜産のラインナップも加わりました。2025年3月1日現在、40品目(野菜が27品目、畜産が13品目)で展開中です。

◆1週間鮮度保証「鮮度+」

画像出所:Green Beans 公式サイト(2025年3月1日閲覧)

自分の目で実物を見ることができないネットスーパーでは、届けられる生鮮食品の品質に不安を感じる消費者もいますが、Green Beansでは鮮度にこだわっていることを打ち出すことで、ネットスーパー利用に抵抗のある層も取り込もうとしていると考えられます。

また、届いてから1週間以内、鮮度を保つ生鮮食品を扱うことで、食材のまとめ買いを促すこともできます。

実際、Green Beansでは、ウェブサイトで、忙しい人に向けて、家事を楽にして、時間にゆとりをつくり、毎日を楽しくするために、1週間分の食材をまとめ買いすることを提案しています。

最低購入金額が4,000円(税抜)となっていることからも、Green Beansは、まとめ買いを念頭に置いたサービスだといえるでしょう。

まとめ買いの提案の情報出所:Green Beans公式サイト「Green Beans(グリーンビーンズ)で扱う食材の鮮度や品質のひみつ」(公開日:2023年6月21日、閲覧日:2025年3月1日)

AIによる在庫管理で欠品を起こさせない

Green Beansでは、店舗出荷型ネットスーパーと比べ、欠品の発生確率が低いと考えられます。

店舗出荷型ネットスーパーでは、売場の限られた数量の商品をピックアップするため、欲しい商品が欠品していることがあります。欠品の発生は、顧客満足度の低下にもつながるため、ネットスーパーには、なるべく欠品を起こさないことが求められます。

センター出荷型のGreen Beansでは、商品在庫数をAIで徹底管理することで、欠品の発生を抑制しています。これにより、顧客が買いたいものがいつでも買える、快適な買物環境を提供できます。

店舗出荷型のネットスーパーを利用した際に、欲しい商品が欠品していた経験がある顧客が、Green Beansでは欠品が発生することが少ないと感じて、それがクチコミなどで広く知られれば、Green Beansに対する期待が高まります。

このようにして、顧客発で「Green Beansは欠品がほとんどないネットスーパー」という評判が広がれば、他のネットスーパーからのブランド・スイッチにもつながるでしょう。

◆Green Beans 配送拠点内の様子

画像出所:イオン株式会社、イオンネクスト株式会社ニュースリリース「最新のデジタル技術と機能を活用した イオンのオンラインマーケット『Green Beans』 2023年7月10日グランドオープン」(2023年7月7日)

課題は首都圏のライバルから食品需要を奪えるかどうか

3つの配送拠点による商品供給量は、単純計算でスーパーマーケット180~200店舗分になります。イオンが首都圏で2027年度までにスーパーマーケットをこれだけ出店することは不可能ですが、センター出荷型ネットスーパーのGreen Beansであれば、実店舗を短期間に大量出店することに匹敵する数量の商品供給能力を持つことができるというわけです。

Green Beansにとって大きな課題は、これだけの供給量を受け入れる需要を獲得できるのか?ということです。

首都圏で生活する消費者の多くは、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど、いずれかの小売業態の店舗で食品を購入しています。

参考までに、首都圏に店舗を展開する主なスーパーマーケットを挙げてみます(イオン系を除く)。

- 日本を代表するスーパーマーケット「ライフ」

- 豊かな食生活を提案する「ヤオコー」

- 地域最安値をうたう「オーケー」

- 日本のスーパーマーケットを楽しくする「サミット」

- 新業態が絶好調「マミーマート」

- 高品質な独自商品を低価格で提供する「ロピア」

- 生鮮食品にも注力している「MEGAドン・キホーテ」

首都圏には、これらの他にも、「ベルク」、「オオゼキ」、「業務スーパー」、「イトーヨーカドー」、「ヨークマート」、「東急ストア」など、個性豊かなチェーンがひしめき合っています。

新規参入サービスであるGreen Beansは、地域の消費者に認知してもらった後に、トライアルしてもらい、競合の実店舗やネットスーパーなどからスイッチしてもらって、リピートし続けてもらう必要があります。

つまり、Green Beansは、競合から需要を奪って成長するしかありません。

ところで、先に、日本にはセンター出荷型ネットスーパーの成功事例が少ないと述べました。しかし、インターネット登場前から食品を届ける事業を展開しており、現在ではインターネットでも注文を受け付けて宅配している「生協宅配」という成功例があります。

生協宅配はセンター出荷型で、週1回の宅配、つまり、まとめ買いに対応した事業モデルです。Green Beansが最も激しく争うことになるのは、生協宅配かもしれません。実際、生協宅配を行っているコープデリ連合会は、Green Beansを強敵と見なしていました。

このように、Green Beansが事業を展開する首都圏エリアには、多種多様な競合が存在します。すでに固定客をつかんでいる競合からスイッチしてもらうことは容易ではありません。

Green Beansが拠点を増やして首都圏を広くカバーした時、需要をしっかり獲得できるのかどうか、注目しておきたいと思います。

コープデリ連合会に関する情報出所:激流オンライン「特集『ネットスーパーVS生協 首都圏決戦』⑤コープみらい/デジタル、リアル両軸で組合員とつながり暮らしを支える」(公開日:2023年10月3日、閲覧日:2025年3月1日)

イオンネットスーパーの取り組みと課題

イオンネットスーパーは、2008年にスタートした店舗出荷型のネットスーパーです。運営会社はエリアによって異なっており、イオンリテールが最も多くの店舗でネットスーパーを手がけています。

◆イオンネットスーパー 公式サイト(スマホ版)

画像出所:筆者のスマホ画面をキャプチャ

この中で最も多くの店舗を運営しているイオンリテールのネットスーパー事業の業績を確認してみましょう。

売上高は、2019年度から2023年度までの5期連続で2桁増のペースで伸長しています。2024年度も、嗜好品の品揃えを拡充したことや、顧客セグメント別のクーポン配信を強化したことなどによって、3月から11月までの累計売上高は、対前年同期比10%増となりました。イオンネットスーパーが好調な要因について、イオンリテールのネットスーパー推進部部長は、

- 新規ユーザーが順調に増加している

- 既存ユーザーのリピート率が上昇している

と語っていました。

参考:ダイヤモンドチェーンストア・オンライン「売上2ケタ増!イオンリテールの店舗出荷型ネットスーパー、好調の理由」(公開日:2025年1月27日、閲覧日:2025年2月28日)

このように、好調を維持しているイオンネットスーパーですが、今後、さらに顧客からの支持を得るには、次の3点が重要だと考えます。

- 受け取り方法が複数あること、特に店舗で受け取りやすいことを広く周知すること

- イオンネットスーパーならではの「お届け先変更便」が便利であることを広く周知すること

- 「顧客ID」の共通化と「商品ID」の整備を進め、複数のECサイトをシームレスに利用できるようにすること

以降では、これらについて、イオンネットスーパーの取り組みを紹介し、今後の課題にも言及します。

多様な受け取り方ができることは顧客と企業のメリット

イオンネットスーパーでは、注文した商品を様々な方法で受け取れます。冒頭の比較表でGreen Beansと比較すると、その多様性がよくわかります。改めて、主な受け取り方法を確認してみます。

- 在宅時に対面での受け取り

- 在宅時に非対面での受け取り(玄関前などに留め置き)

- 不在時の置き配「置き楽」(手数料100円)

- 店舗の専用駐車場での受け取り「ドライブPickUp」

- 店舗の対人カウンターでの受け取り「カウンターPickUp」

- 店舗のロッカーでの受け取り「ロッカーPickUp」

1~3が自宅で受け取る場合、4~6が店舗で受け取る場合です。詳述はしませんが、店舗の場合は、受け取る店舗を選ぶこともできます。

顧客が不在で荷物を届けられずに再配達が発生する、という現象は、ネットスーパーならずとも大きな問題となっていますが、置き配を選択できるようにしたことで、再配達の発生を抑制できています。

店舗での受け取り方法は3種類あります(以下の画像参照)。

◆イオンネットスーパーの店舗受け取り方法

画像出所:イオンネットスーパー公式ウェブサイト

店舗によって、対応している受け取り方法が異なりますが、下表を見てわかる通り、大半の店舗では2種類以上の受け取り方法から選べます。

顧客としては、来店のタイミングや来店手段に応じて、好みの方法で受け取れるので、大変利便性が高いです。また、ECでありながら、店舗で受け取る場合は配送料が発生しないという恩恵もあります。

◆イオンネットスーパー店舗受け取り方法種類別および受け取り方法の数別の店舗数

出所:イオンネットスーパー公式ウェブサイト掲載情報を元に筆者作成(数字は2025年3月1日現在)。

一方、店舗としても、売場でピックアップした商品をトラックに積載して配送する手間が省けることは、好ましい点です。店舗出荷型ネットスーパーでは、配送業務の負荷を少しでも低減したいので、イオンネットスーパーとしては、顧客に対して店舗受け取りを積極的に促したいはずです。

また、イオンネットスーパーで注文した商品を受け取るために店舗を訪れた顧客が「店内でついでに買物をする」ケースも少なくないでしょう(下図参照)。

◆ネットで注文して店舗で受け取る場合の購買行動の例

出所:筆者作成

上図のような購買行動は、Online to Offline(オンライン・トゥ・オフライン、O2O)と呼ばれるものです。店舗での受け取りを可能にすることで、「ネットスーパー(オンライン)か、実店舗(オフライン)か」の二元論ではなく、「ネットスーパーと実店舗」の両方で買物をしてもらえるようになります。

以前、筆者は、店舗出荷型のネットスーパーを営む企業の方から、店舗の売場担当者は、売場でネットスーパーの注文商品をピックアップされることを快く思わない、という話を聞いたことがあります。その理由のひとつは、ネットスーパー用に売場でピックアップされた商品の売上が、店舗売上ではなくネットスーパーの売上に加算されるから、というものでした。

今後、ネットスーパーの受け取り場所として店舗のシェアが高まれば、上図のような購買行動が増え、店舗の売上が増加します。そうなれば、ネットスーパー、実店舗、顧客の三者が恩恵を受けられます。

イオンネットスーパーでは、コロナ禍だった2020年から、注文商品の店舗での受け取りを導入しています。当時、「新しい生活習慣」ということが盛んに言われましたが、数年が経った現在、「ネットで注文、店舗で受け取り、売場でついで買い」という「新しい買物習慣」が根付きつつあるかもしれません。

イオンネットスーパーならではの「お届け先変更便」

店舗が全国にあるイオンならではのサービスが、「お届け先変更便」です。利用する顧客は一部に限られるタイプのサービスですが、このサービスが、なくてはならないものになっている人も少なくないと思います。

◆イオンネットスーパーの「お届け先変更便」

画像出所:イオンネットスーパー公式ウェブサイト

イオンネットスーパーの公式ウェブサイトでは、「お届け先変更便」の使用場面として、以下のような例が紹介されています。

- 遠く離れて暮らす親の買物をサポートする

- 遠く離れて暮らす子どもの食事をサポートする

- 実家への帰省時に普段食べたり使っているものを届ける

- 熱を出した友人へのお見舞い代わりに必要なものを届ける

情報出所:イオンネットスーパー公式ウェブサイト

もし、このサービスを熱を出した友人のために使った場合、注文した本人にとっても、商品を受け取る友人にとっても、通常のネットスーパーでの買物を超えた、特別な体験になるかもしれません。イオンネットスーパーに対するロイヤルティ向上につながる可能性もあります。

筆者もイオンネットスーパーの「お届け先変更便」が持つ価値を正しく評価しきれてはいませんが、大きなポテンシャルを持ったサービスだと感じています。

ただし、イオンネットスーパーの会員で、このサービスがあることを知っている人は、まだ少ないかもしれません。筆者はイオンネットスーパーの会員ですが、今回の記事を執筆するまで、このサービスのことを知りませんでした。イオンネットスーパーの会員のみならず、イオンの店舗のみを利用する顧客に対しても、「お届け先変更便」を周知して、利用を促す必要がありそうです。

課題は他のECサイトとのシームレス化

イオンネットスーパーの課題としては、顧客がイオンの他のECサイトと行き来しやすいよう、シームレス化を進めることすることが挙げられます。

イオンリテールは複数のECサイトを運営しています。主なものは、イオンネットスーパーを含めて、以下の3つ(以下、主要3サイト)です。

- イオンネットスーパー:店舗出荷型ネットスーパー

- イオンスタイルオンライン:衣料品をはじめとして総合的な品揃えのECサイト

- イオンショップ:お取り寄せ、グルメ、ギフトを扱うECサイト

「イオンスタイルオンライン」は、衣食住の商品を幅広く扱っている総合スーパー「イオンスタイル」のオンライン版という位置づけです。

「イオンショップ」では、全国の厳選グルメなど、こだわりの食品を多く扱っています。

◆イオンスタイルオンライン(左)とイオンショップ(右) 公式サイト(スマホ版)

画像出所:筆者のスマホ画面をキャプチャ

これらの主要3サイトは、利用シーン、利用目的が異なるので、併存していること自体は問題ないと思います。しかし、これらを実際に利用してみると、各サイトは、相互送客を促進するようなつくりにはなっていないと感じます。

イオンリテールは、2023年9月に、それまでのネットスーパー本部とイオンスタイルオンライン本部を統合し、新たにEC本部を設立しました。現在は、イオンリテールが手がける主要3サイトをEC本部が管轄していますが、この組織を新設したねらいには、それぞれの相乗効果を高めることもあるということでした。

EC本部新設の情報出所:イオンリテール株式会社「ニュースリリース 機構改革および人事異動について」(2023年9月6日)

また、イオングループでは各サイトの「顧客ID」を「iAeon ID(アイイオンID)」に統合しているところです。これと並行して、グループ共通の「商品ID」を整備しています。

顧客IDと商品IDに関する情報出所:イオン株式会社「AEON REPORT 2024」

これらの取り組みが進み、顧客がストレスなく主要3サイト間を行き来して快適に買物ができるようになれば、イオンネットスーパーは他のネットスーパーとは差別化された存在になれるでしょう。

まとめ

イオンのEC戦略の中でも特に注目を集める、2つのネットスーパー、Green Beansとイオンネットスーパーの特徴を確認しました。Green Beansはセンター出荷型ならではの、イオンネットスーパーは店舗出荷型ならではの強みを生かしたマーケティングに取り組んでいることがわかりました。

それぞれの取り組みや特徴を踏まえ、筆者は次のように考えました。

- Green Beansを展開することで、イオンは首都圏の食品需要を他社から奪おうとしている

- イオンネットスーパーは、店舗、ネットスーパー、顧客にメリットのある「ネットで注文、店舗で受け取り、売場でついで買い」という「新しい買物習慣」を生み出しつつある

イオンのECマーケティングの取り組みを、他社がそのまま模倣することは困難ですが、店舗小売業がECを手掛ける場合に、店舗での受け取りを促すなど、ヒントになる内容も多いと思います。この記事の内容が、皆様の事業の参考になれば幸いです。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

“Green Beansとイオンネットスーパーの比較で知るイオンのねらい” への2件のフィードバック