日本を代表する化粧品メーカー資生堂は、その製品の質やブランド力のみならず、デジタルシフトの推進やEC事業の拡大により、常に新鮮な顧客体験を提供しているという面からも業界の注目を集める企業です。

「老舗」としてのブランド力を保ちながらも、常に新しい取り組みを始め、業界を牽引している資生堂。具体的には大きく7つのマーケティング施策を採用しています。

② OMOの推進によるオンラインと店舗のシームレスな融合

③ バーチャルメイクによるオンライン体験の充実

④ 自社公式ライブコマース番組での双方向コミュニケーションの拡充

⑤ SNSとインフルエンサー活用によるパーソナル発信とコミュニティ形成

⑥ オンラインで受けられる高品質な美容カウンセリング

⑦ コンテンツとコミュニティによるファン育成

本記事では、資生堂のECマーケティング戦略について、OMO(Online Merges with Offline)やデータ活用、また独自のサービス「Beauty Key」やSNSマーケティング施策など、さまざまな側面から詳しく解説します。

資生堂のEC戦略概況

資生堂は近年、グローバル市場においてEC(電子商取引)の売上比率を大きく伸ばしてきました。

◆資生堂の決算資料内のECに関する言及

2019年に13%だったEC比率は2020年に25%、2021年には34%まで急拡大しています。2022年は中国市場減速の影響で33%(前年比1ポイント減)となったものの、依然として全社売上の約3分の1をECが占めています。

資生堂はECを「成長機会が大きく利益率も高いチャネル」と位置づけており、今後さらなる強化を図る方針を掲げています。

2025年までにグローバルEC売上比率40%を目標とし、日本事業においても、2022年に10%台前半だったEC化率を2025年までに30%に引き上げる計画です。

顧客体験を変革する資生堂の7つのECマーケティング施策

では、資生堂は具体的にどのようなマーケティング施策をもって、その売上比率を40%もの高水準まで引き上げようとしているのでしょうか。

鍵となるのはOMO(Online Merges with Offline)です。

オンラインとオフラインの垣根をなくす施策によって顧客体験の向上を図り、その結果としてEC部門の売上を伸ばすこと。それが資生堂のECマーケティングの大きな特徴であると言えます。

ここからは、資生堂の具体的な取り組みについて、主なものを7種類ご紹介します。

①「Beauty Key」による統合会員プログラムの導入

②OMOの推進によるオンラインと店舗のシームレスな融合

③バーチャルメイクによるオンライン体験の充実

④自社公式ライブコマース番組での双方向コミュニケーションの拡充

⑤SNSとインフルエンサー活用によるパーソナル発信とコミュニティ形成

⑥オンラインで受けられる高品質な美容カウンセリング

⑦コンテンツとコミュニティによるファン育成

施策① 「Beauty Key」による統合会員プログラムの導入

2022年9月にスタートした新会員サービス「Beauty Key」は、資生堂独自の統合会員プログラムです。従来のポイントカードやECサイト、ブランド公式サイトの顧客情報などを1つのIDで一元管理できるようになっています。

◆資生堂Beauty Keyの紹介画像

例えば「肌パシャ」機能では、スマホで肌を撮影するだけでユーザーのスキンケア状態を分析し、結果に応じて最適な美容情報やアドバイスを提供しています。これにより、ユーザーが「自分だけにカスタマイズされた情報を受け取れた」と感じ、商品に興味を抱く可能性も高まるのです。

他にもお気に入りブランドの動画コンテンツ視聴や、美容部員とのオンライン相談の予約・確認もすべてこのアプリだけで対応可能です。ユーザーの利用満足度を高めるための仕組みが随所に施されていると言えるでしょう。

スマートフォンアプリの機能を活かしながら、実際の美容部員との接点を作り出すことにより、アプリと店舗を結びつける仕組みです。結果的に、顧客のLTV向上にも寄与していると考えられます。

施策② OMOの推進によるオンラインと店舗のシームレスな融合

資生堂は「お店とオンラインの融合」によるシームレスな購買体験の創出に注力しています。これは自社ECと店頭サービスを連携させ、どのチャネルからでもストレスなく商品を選び購入できる環境づくりを意味するものです。

例えば資生堂が運営するオンラインショップ「Omise+」には、オンライン上でプロの美容部員からカウンセリングを受けられるサービスがあります。

これだけなら単なるオンラインサービスなのですが、面白いのはここからです。実は、カウンセリングの際には、美容部員が一人ひとりの肌の状態にマッチした自社商品の提案をし、近隣の店舗からサンプルも送付します。ユーザーと店舗の間につながりを生み出し、来店のきっかけを生み出す施策なのです。

これは「自分に合わない商品を売りつけられるかも」という消費者の不安を取り除く、画期的な手法であると言えるでしょう。

施策③ バーチャルメイクによるオンライン体験の充実

オンラインにおけるコスメ購入の最大の障壁は「実際に試せない不安」です。資生堂はこの課題をAR技術で解決し、ECでの購買ハードルを下げることに成功しています。

それが資生堂の「バーチャルメイク」です。このサービスの導入により、ユーザーはスマホやPCを使って、自宅からリップやアイシャドウなどの色味を自分の顔で試せるようになりました。

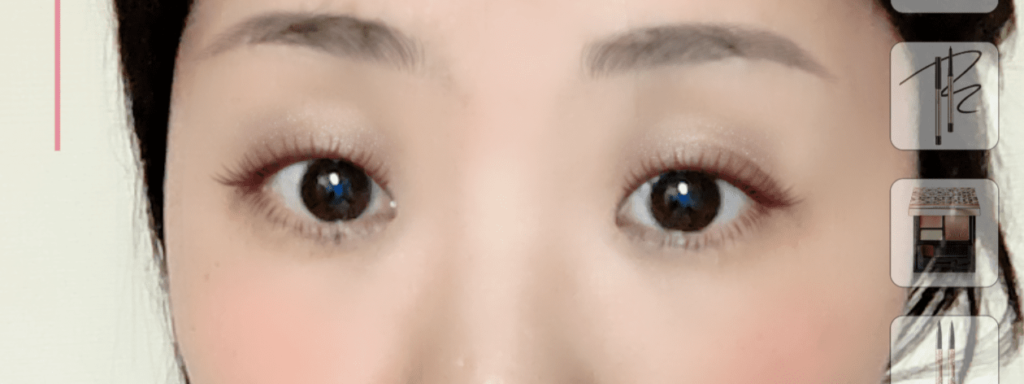

◆資生堂のバーチャルメイク使用例

※筆者の知人撮影

上記は筆者の知人が、完全にすっぴんの状態でバーチャルメイクを試したものです。詳しいコメントはこの場では省きますが、女性の目線でも「すごい」と感じられるクオリティだったようです。

こうしたデジタル施策により、オンライン上でも実店舗さながらの体験が可能になり、「試してみないと不安」という購入ハードルが大きく低減されています。

ユーザーは遊び感覚で資生堂の商品を次々に試すことができるため、その手軽さが結果的に売上にもつながりやすくなっているのです。

施策④ 自社公式ライブコマース番組での双方向コミュニケーションの拡充

資生堂は顧客との双方向コミュニケーションを重視し、自社公式ライブコマース番組「Find Beauty LIVE」を定期的に配信しています。

◆資生堂Find Beauty LIVEのサービス紹介画像

これは美容部員が出演して新製品の使い方や実演をリアルタイムで紹介するもので、視聴者はチャットで質問しながら商品理解を深められるという仕組みになっています。

この番組の特徴は、何よりもその”ライブ感”です。視聴者には限定クーポンやオリジナル特典が提供され、購買意欲を高める工夫が随所に盛り込まれています。

2025年2月には、美容液「アルティミューン」の発売記念イベントとして、タレント藤本美貴氏と美容部員による2夜連続配信がおこなわれました。

このようなエンターテインメント性と実用性を融合させたライブコマースによって、資生堂は若年層から中高年層まで幅広いユーザーにリーチしています。EC利用をより身近なものと感じさせることに成功していると言えるでしょう。

施策⑤ SNSとインフルエンサー活用によるパーソナル発信とコミュニティ形成

資生堂はSNSを単なる広告媒体ではなく、顧客との対話の場としても戦略的に活用しています。

特にTikTokやInstagramといった視覚的なプラットフォームを重視し、ブランドメッセージの発信とUGC(ユーザー生成コンテンツ)を作り出すことに成功しているのです。

◆ユーザー発の「#ファンデ美容液」キャンペーンLPより

その好例が「#ファンデ美容液」で話題となった2種類のファンデーションです。TikTok上でユーザー発の投稿がきっかけとなり、発売3年目という既存商品にもかかわらず2024年春に過去最高売上を記録するヒットとなりました。

しかも資生堂はこのムーブメントを活かし、ユーザーが作り出した使用法やキャッチコピーを公式キャンペーンに取り入れるという、いわば”共創マーケティング”を展開しています。

さらに独自性のある取り組みが「オムニPBP(パーソナルビューティーパートナー)」です。資生堂は約50名の美容部員を「オムニPBP」に任命し、公式SNSや個人のアカウントからの積極的な発信をサポートしています。

彼女たちが個々に活動することによって、他の企業アカウントよりも親近感のある情報発信が可能になり、ブランドと顧客をつなぐコミュニティ形成やECへの誘導にも大きく貢献しているのです。

施策⑥ オンラインで受けられる高品質な美容カウンセリング

資生堂は、顧客をオンラインからオフラインへとつなぐOMOにも積極的ですが、もちろんオンラインで受けられるサービスの質を高めることも忘れてはいません。

Beauty Keyアプリや公式オンラインストアから予約できるWeb美容相談では、ビデオ通話やチャットで美容部員と1対1の対話が可能です。

このオンラインカウンセリングの特徴は、ユーザー一人ひとりにカスタマイズされた商品提案にあります。「バーチャルメイク」と同様に、最新のARメイク技術とAIを組み合わせ、リアルタイムでユーザーの顔に色味を試せる「バーチャルカウンセリング」を実施しています。

特に「クレ・ド・ポー ボーテ」のような高級ブランドの場合、顧客の「失敗したくない」という気持ちも強まるため、美容部員が実際に肌の状態を見て勧めてくれることによる安心効果は計り知れません。

オンラインサービスの充実によって、遠方や多忙で店舗に行けない人も専門家の意見を得られるようになり、これが結果としてECサイトでの成約率向上と客単価アップにもつながっています。

施策⑦ コンテンツとコミュニティによるファン育成

資生堂はECを「売る場」を超えた「顧客との関係構築の場」と位置づけ、価値あるコンテンツ提供とコミュニティ育成に取り組んでいます。公式サイトやアプリでは「Beauty Tips」記事や動画などの美容情報を定期的に配信し、商品購入以外の価値も提供しているのです。

例えばBeauty Keyアプリ内では「ストーリー」機能を活用してブランドの世界観や商品の使いこなし方を紹介し、その中からは累計再生数100万回を超えるヒットコンテンツも生まれています。

◆資生堂が2019年実施した「#友コス」キャンペーンサイトより

また、Instagramでハッシュタグキャンペーンをおこなう企業は近年珍しくありませんが、資生堂は2019年時点で「#友コスキャンペーン」を実施し、ブランドを中心としたコミュニティ形成を促進した実績をもっています。

こうした継続的な関係構築によって、一度きりの購入ではなく、リピート購入やクロスセルにつながる顧客ロイヤルティが育まれ、長期的なEC売上増加という成果が生み出されているのでしょう。

資生堂のECマーケティングにおけるデータ活用とCRMの強化

さまざまな工夫を凝らし、多くのユーザーを惹きつけている資生堂のECマーケティングですが、その成功の核心は、徹底したデータ活用とCRM強化にあります。

Beauty Keyの実装によって、オンラインとオフライン双方の購買履歴、肌診断結果、アプリ利用状況など、さまざまなデータを一元管理できる環境を構築しているのです。

資生堂はTreasure Data社のCDPを活用し、顧客をセグメント分析することでロイヤル顧客を定義しています。この仕組みによって細かな顧客理解と個別対応が可能となり、メールやアプリ通知のパーソナライズ、レコメンドの最適化などを実現してきました。

このデータドリブンなアプローチは業界内でも高く評価され、資生堂インタラクティブビューティーは2023年に「Loyalty Innovation Award」を受賞しています。

顧客データを収集するだけでなく、実際のマーケティング施策に落とし込み、顧客体験の向上とLTV最大化を同時に実現。それこそが、資生堂のデータ戦略最大の強みであると言えるでしょう。

資生堂が推し進める外部ECプラットフォームとの連携

資生堂は自社ECの強化だけでなく、外部プラットフォームとの戦略的な連携にも力を入れて取り組んでいます。

楽天市場やAmazonには”公式ショップ”を開設しており、これらは自社ECと同品質のサービスを受けられるように設計されたショップです。

一方で、東急百貨店や小田急百貨店といった百貨店のECサイトでは、”SHISEIDO”や”クレ・ド・ポー ボーテ”等の高級ラインのみを取り扱う特集や先行発売を実施しています。それぞれのユーザー層に合わせた異なるアプローチを展開している点にも注目すべきでしょう。

また、資生堂は「資生堂認定オンラインショップ」制度を設け、全国約200サイトを認定しています。EC上に品質保証された正規品のみを流通させることで、どのチャネルでも一貫したブランド体験を提供可能にしているのです。

この「自社ECで顧客と直接つながりつつ、顧客がいるあらゆる場所で購買機会を逃さない」戦略により、チャネル間の相乗効果が生まれ、EC全体の売上が拡大する要因となっていると考えられます。

資生堂の大胆な広告戦略のデジタルシフト

資生堂の広告戦略は、業界の常識を覆すほど徹底したデジタルシフトが特徴です。

資生堂ジャパンでは広告予算の約90%をデジタル領域に投下し、従来のテレビCMや雑誌広告を大幅に縮小しています。代わりにリスティング広告、SNS広告、動画広告、インフルエンサーマーケティングに投資を集中させているのです。

デジタル広告はインプレッション数やクリック率、コンバージョン率など詳細な数値をリアルタイムで把握できます。そこから、投下した広告費に対するROI(投資対効果)を厳密に測定し、次の施策に活かせるというメリットが考えられます。

伝統的にマス広告に頼りがちな化粧品業界において、資生堂のデジタル90%という投資配分はかなり突出した戦略です。しかしだからこそ、広告効果の最大化と費用対効果の向上を同時に実現できているのだと考えられます。

まとめ:EC運営者が資生堂から学ぶべきポイント

資生堂のECマーケティング戦略から学べる最大のポイントは、顧客体験を中心に据えたOMO(Online Merges with Offline)の発想です。Beauty Keyによる会員統合、バーチャルメイク体験、オンラインカウンセリングなど、顧客がどの接点からでも一貫した体験を得られる環境づくりが成功の鍵となっています。

広告費の90%をデジタルに投下する大胆さも印象的です。テレビCMより測定可能なデジタル広告を選ぶという決断が、効率的なマーケティングと売上拡大を実現しています。

資生堂の事例は、ECビジネスにおいて「売る」だけでなく「つながる」ことの重要性を示しています。オンライン・オフラインの垣根を越えたシームレスな顧客体験こそが、今後のEC成長の鍵となるでしょう。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。