ファッションセンターしまむらは、全国約1,400店舗という圧倒的な店舗網を背景に、実店舗の強みを最大限に活かしながらEC事業を急速に拡大させています。独自のECマーケティング戦略で成功を収めており、2024年度上半期のEC売上高は61.3億円に達しています。

2030年2月期までに売上高8,000億円以上を目指す長期ビジョンの中で、EC事業は重要な要素として位置づけられています。本記事では、しまむらのOMO戦略を5つの観点から深掘りし、アパレル小売業界における成功事例として紹介します。

②SNSとAIモデルを活用したデジタル戦略

③店舗物流網を活用した低コスト配送体制

④60%がEC限定商品というコラボ戦略の成功

⑤309万人のデジタル会員基盤の活用

アパレル業界とOMO戦略の現状

日本のアパレル小売市場では、ECシフトが進む一方で実店舗の重要性も高く、オンラインとオフラインを融合したOMO戦略が競争優位に繋がっています。

アパレル業界の特徴は、サイズ感の問題や試着の必要性から、実店舗の需要がなくなることはない点です。このような環境下で、「ECと実店舗は対立するものではなく、相互に補完し合うべき」と考えOMO戦略を展開する企業が増えています。

しまむらもその一つであり、EC事業の成長だけでなく、実店舗の売上向上にも成功しています。全国1,400店舗という物理的な顧客接点を活かし、デジタルとリアルの両面から顧客体験を向上させる取り組みが功を奏しているのです。

多くの小売業がECの台頭により実店舗の売上が侵食されることを懸念する中、しまむらは「ECを実店舗への送客装置として再定義」することで、チャネル間のシナジーを生み出しています。

急拡大するしまむらのEC売上

ここからは、実際にしまむらのEC部門の売上高をデータでご紹介します。

しまむらのEC売上は開設から3年間で急速に成長しています。直近の推移を見ると、2021年度の約28億円から2023年度には約72.4億円へと、わずか2年間で2.6倍に拡大していることがわかります。

◆しまむらEC部門の売上推移表

| 年度(決算期) | EC売上高 | 全社売上に占めるEC比率 |

| 2021年度(2022年2月期) | 約28億円 | 約0.5% |

| 2022年度(2023年2月期) | 約41億円 | 約0.7% |

| 2023年度(2024年2月期) | 約72.4億円 | 約1.1% |

| 2024年度上半期(2025年2月期中間期) | 約61.3億円 | 約1.9% |

※データ出典:しまむら公式IR資料および決算説明会資料

特筆すべきは、EC事業の成長率が加速している点です。2024年度は上半期だけで前年同期比約95%増という結果になりました。このままのペースでいけば、2024年度内に年間100億円の大台突破が視野に入っており、2027年2月期までに110億円という中期目標も前倒しで達成する可能性が高まっています。

EC比率も着実に上昇しており、上半期時点で1.9%まで高まっています。これは、後述する店舗受取サービスの浸透やEC限定商品の拡充が奏功していることを示しています。

しまむらの5つのOMO戦略

ここからは、しまむらの具体的な取り組みについて、主なものを5つご紹介します。

②SNSとAIモデルを活用したデジタル戦略

③店舗物流網を活用した低コスト配送体制

④60%がEC限定商品というコラボ戦略の成功

⑤309万人のデジタル会員基盤の活用

①83.9%が選ぶ店舗受取型OMO

しまむらのOMO戦略の中核となるのが、全国約1,400店舗の流通網を活用した「店舗受け取りサービス」です。オンラインで注文した商品を最寄りの店舗で受け取れるこのサービスは、想定を上回る成果をあげています。

「店舗で受け取れば送料無料、自宅への配送であれば全国一律の送料を負担する」というシステムによって、顧客が実際に店舗に来る機会を増やすことに貢献しているのです。

◆IR資料から見る高い店舗受取り比率

実際に、EC注文の83.9%もの顧客が店舗受け取りを選択しています。しかも、受け取りついでに店内で追加購入する顧客の割合は44%にも達し、客単価は通常時の約1.5倍を記録しています。この高い店舗受取率は、オンラインストアが実店舗への送客装置としてしっかりと機能している証左だと言えるでしょう。

②SNSとAIモデルを活用したデジタル戦略

しまむらは、若年層の取り込みを狙い、革新的なデジタルエンゲージメント戦略を展開しています。その中核をなすのがSNSの活用とバーチャルインフルエンサーの起用です。

「超十代」とのタイアップで仕掛けた「超しまむら学園」プロジェクト

2022年にしまむらが「超十代」とタイアップして実施した「超しまむら学園」プロジェクトは、若年層アプローチの好例です。

◆超しまむら学園プロジェクト

この企画は、10代の学園メンバーたちが商品選定からランウェイ発表まで関わり、そのコーディネート商品が実際に店舗販売されるというものでした。

この取り組みがTikTokにも拡大したのが「#超しまむら学園TikTok部」という参加型コミュニティです。ユーザーはハッシュタグ投稿で最新コーデやトレンド情報を発信でき、その中から公式アンバサダーが選ばれるキャンペーンも開催されました。

これによってブランドファンの醸成とUGC(ユーザー生成コンテンツ)による拡散効果を高め、若年層の顧客獲得に成功しています。TikTokの特性を活かした短尺動画での情報発信は、従来のファッション広告に比べて高い共感性と拡散力を発揮しています。

最新技術を用いたAIモデル「瑠菜」の起用

2024年にしまむらは、AI技術で生成された専属バーチャルモデル「瑠菜(るな)」を公式プロモーションに起用しました。

瑠菜は20歳のファッション専門学生という設定のバーチャルインフルエンサーとして、都内店舗のポスターやチラシに登場し、公式Instagramアカウントでも情報発信をおこなっています。

◆しまむらのAIバーチャルモデル「瑠菜」

興味深いのは、モデルの名前決定にInstagramでユーザー投票を募るなど、公開前から共創型のファン参加企画として話題を集めた点です。

AIモデル導入によって、人間モデルでは難しいスピーディなコンテンツ制作が可能となりました。さらに、これまで「古臭い」というイメージを持たれがちだったしまむらが、最新のAI技術を取り入れる、テクノロジー導入にも積極的な企業であるというイメージをユーザーへと届けることにも成功したのです。

ユーザーから始まった「#しまパト」でリーチ拡大

しまむらは消費者発の「#しまパト」というハッシュタグも積極的に活用しています。「しまパト」とは「しまむらパトロール」の略で、しまむらの実店舗を巡回して掘り出し物を探すという消費者の行動を表す言葉です。

◆しまむら公式でも紹介される「#しまパト」投稿

しまむら公式も「#しまパト隊員の投稿お待ちしています」と案内しており、このUGC文化は他社にはない強みとなっています。

このように、しまむらは低コストで高いエンゲージメントを実現できるSNS施策を活用して、デジタル上のブランド魅力発信を強化し、若年層へのリーチや話題づくりにも成功しているのです。

③店舗物流網を活用した低コスト配送体制

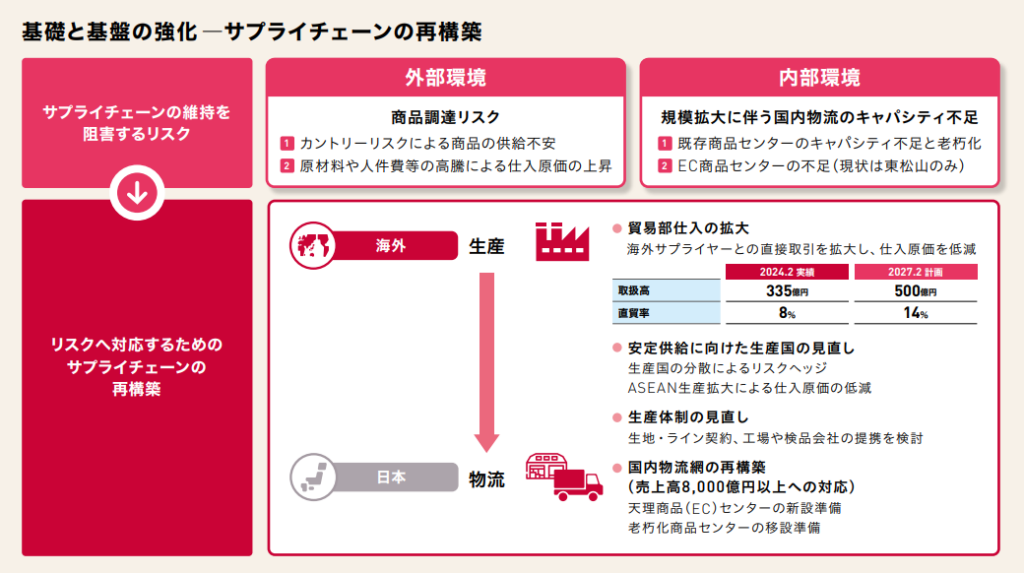

EC事業拡大を支える裏側では、物流面での独自施策も進められています。しまむらはオンラインストア開設前から、本社隣接の東松山商品センター敷地内にEC専用倉庫を新設し、実店舗向け既存物流網と一体化させた配送体制を整えました。

つまり、オンライン注文の商品を、各店舗への通常納品ルートに組み込むことで、追加コストを抑えた配送を実現したのです。

店舗受取の場合は自社トラックで各店へ届け、自宅配送の場合のみ宅配業者に委託するという仕組みで、効率的かつ低コストなフルフィルメントを可能にしています。

さらに2022年8月からは「ECサプライヤー納品」という新スキームを導入し、仕入先メーカーがEC専用倉庫を経由せず、直接商品センターに納品できるようにしました。

◆しまむらが中期計画で掲げるサプライチェーンの再構築策

これにより、EC倉庫の在庫容量にとらわれず注文を受け付けられるようになり、人気商品の品切れ防止やリードタイムの短縮を実現しています。

まず2023年12月に開始したのが、海外配送支援サービス「ジグザグ」の導入により、海外在住者がしまむらオンラインストアで購入できる越境ECの取り組みです。まずは試験的に海外からの注文受付を開始し、商品ニーズを分析しながら将来的な海外展開の布石としています。

将来のEC拡大に備え、西日本エリア(奈良県天理市)への第二のECセンター新設も計画中です。地域ごとの配送時間短縮や在庫余力の向上が見込まれ、全国スピード配送体制の強化につながるでしょう。

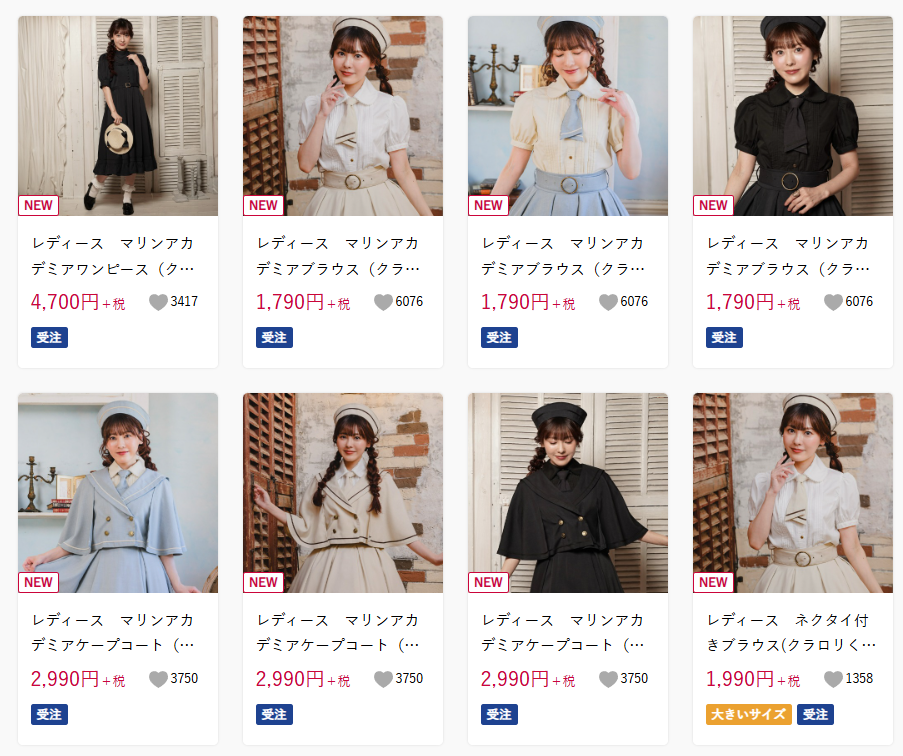

④60%がEC限定商品というコラボ戦略の成功

商品企画面では、コラボレーションを積極活用する戦略で独自色を打ち出しています。ここ数年、しまむらは著名インフルエンサーから人気キャラクターまで幅広いパートナーと提携し、限定商品の販売や話題づくりをおこなってきました。

◆しまむらが打ち出すインフルエンサーコラボの例

プチプラコーデで有名なインフルエンサーとのコラボブランドや、有名YouTuberグループとのコラボ商品など、話題性のあるアイテムを次々と投入しています。

こうしたジョイントブランド(JB)商品はしまむらECでも人気が高く、EC限定商品の売上を牽引しています。同社の決算説明会資料によると、しまむら事業のEC売上の約6割がEC限定アイテムで占められているというから驚きです。

これらのコラボ商品は、若年層を中心に事前の期待感を高め、発売日には即完売となるケースも少なくありません。SNS上での口コミや拡散効果も高く、マーケティングコストを抑えながら高い認知度を獲得できる点が大きな強みです。

また、しまむらは、アニメ・ゲームとのコラボや、アーティストとのコラボも積極的に採用しています。コラボアイテムを公式オンラインストア限定で販売し、ファン層の新規来店・購買を促進することにつなげているのです。

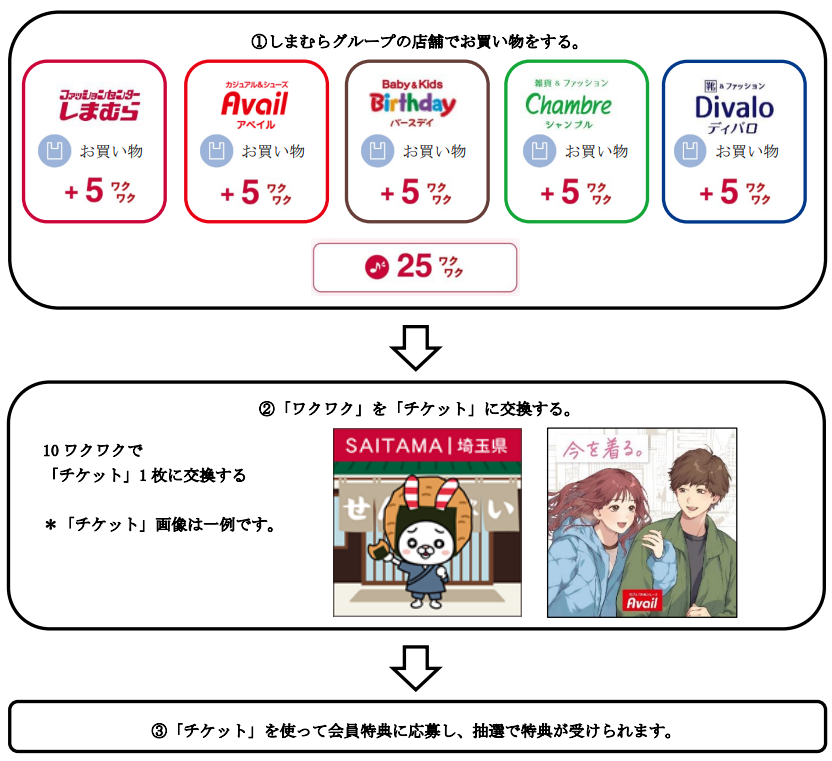

⑤309万人のデジタル会員基盤の活用

しまむらは2022年11月、公式アプリの大幅リニューアルに踏み切り、グループ横断の新会員サービスを開始しました。これは従来のオンラインストア会員と店舗顧客情報を統合し、OMOを支える基盤として位置づけられた施策です。

このアプリの特徴は、通常のポイント還元とは一線を画す「ワクワク」という独自ポイントシステムです。アプリ会員証の提示をすることで、買い物ごとに「ワクワク」が貯まりますが、これは直接金券や割引には交換できるものではありません。10ワクワク=1枚の「チケット」に交換し、会員特典の抽選応募に参加できる仕組みです。

◆しまむらのワクワクポイントシステムの利用例

その名のとおり「ワクワク」を貯めて楽しむコンセプトで、即時割引ではなく抽選制にすることでゲーム感覚のエンゲージメントを生み出し、リピーター育成につなげています。このゲーミフィケーション戦略は、顧客の購買意欲を刺激しながらも割引コストを抑制できる点で、小売業において示唆的なアプローチであると言えるでしょう。

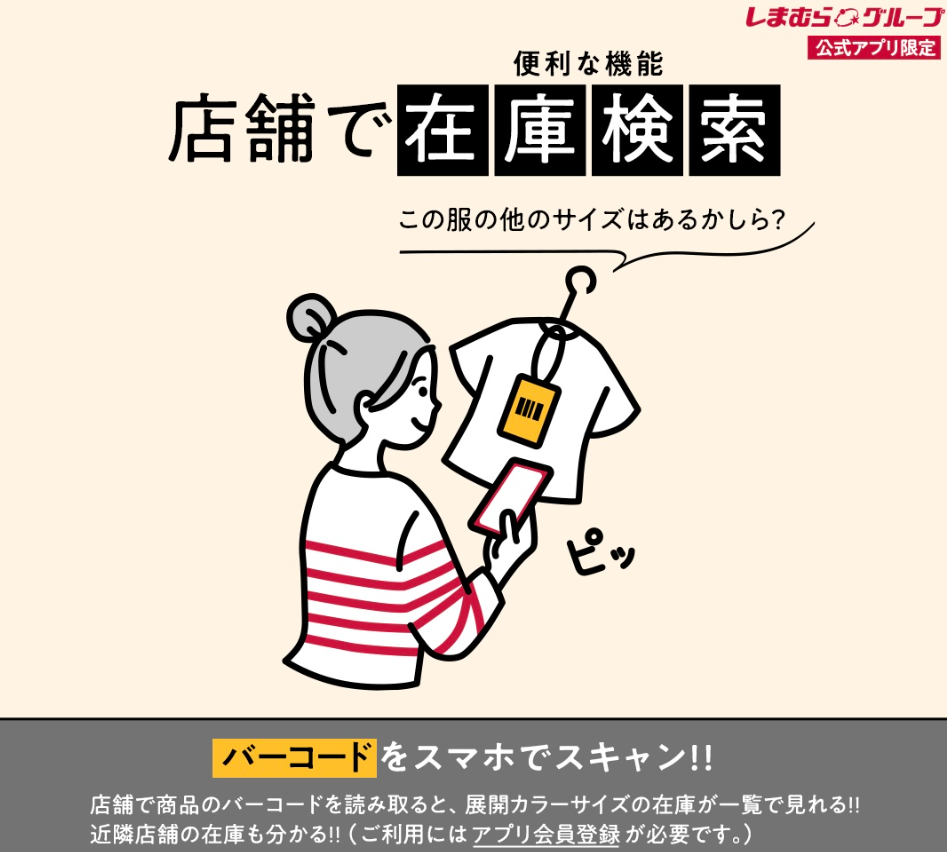

また、新アプリでは、バーコードスキャンでの店内在庫検索機能を搭載しました。

◆しまむら公式アプリの「店舗で在庫検索」機能

店頭の商品タグを読み取ると、その商品の色違い・サイズ違いの在庫をその場で確認できます。今いる店舗はもちろん、近隣店舗の在庫状況も一覧できるため、欲しい商品の在庫を探して店舗間を回る手間が省けます。

さらに店舗受け取り時にも、従来は注文ごとのバーコード提示が必要でしたが、現在では会員証(アプリ画面)を提示するだけで受け取れるようになりました。会員証一つで店舗・EC両方のサービスがシームレスに使えるため、OMO体験が大きく改良されています。

会員サービス開始に合わせ、既存オンライン会員は新規登録不要で自動移行されました。その結果、デジタル会員数はサービス開始直後に約309万人まで急増し、順調に伸び続けています。

この膨大な会員データは一元管理されており、しまむらはこの顧客の性別・年齢・購買履歴といった情報をマーケティングに活かし始めています。例えば、過去の購買傾向に基づくパーソナライズ広告やレコメンド配信、地域特性に応じたクーポン提供など、顧客ごとに最適化された販促が可能になっているのです。

今後の戦略と展望

しまむらは中期経営計画「ネクスト・チャレンジ」において、EC事業を成長戦略の重要な柱として位置づけています。2027年2月期までにEC売上高110億円、EC比率1.6%を目標に掲げていますが、2024年度上半期だけで61.3億円を達成しており、前倒しでの目標達成が期待されています。

4つの成長施策

しまむらが今後の目標達成に向けて掲げている主な戦略施策は以下の4つです。

- グループECサイトの一本化

現在ブランドごとに運営している複数の直営ECサイトをグループ統合し、顧客の利便性向上と運営効率化を図ります。2026年2月期には「モール型運営」を開始し、グループ内の異なるショップの商品を同時に購入できるシステムを導入する計画です。

- EC限定商品のさらなる拡充

インフルエンサーコラボ商品や大型商品・特殊サイズ商品など店舗では扱いにくい商品の販売拡大を進めます。EC限定商品は現在約3,000アイテムありますが、2025年までに5,000アイテム以上に拡大する計画です。

- 予約販売(受注生産)の拡大

人気商品の品切れ防止や在庫圧迫の解消に向け、予約販売モデルを強化します。受注生産方式により、在庫リスクを抑えながら幅広い商品展開が可能になります。

- 越境ECの本格展開

2025年2月期に海外向け越境ECを開始し、2026年2月期には現地ECサイト展開に着手する計画です。特に、現地日本人コミュニティが多い東南アジアを最初のターゲット市場としているようです。

しまむらのOMO戦略から学ぶ成功のポイント

しまむらのEC戦略から学べる重要なポイントは、自社の強みを最大限に活かした独自のECモデル構築です。

最も特徴的なのは、実店舗とECの相互送客による相乗効果です。店舗受取サービスによるオンラインからオフラインへの送客で、追加購入を促進しています。

また、SNS活用による若年層の新規顧客獲得も注目すべき点です。TikTokコミュニティやAIモデル活用により、デジタルネイティブ世代へ効果的にアプローチできている点には注目すべきでしょう。

さらに、自社物流網を活用した低コスト運営が事業の収益性を支えています。店舗向け配送ルートを活用したフルフィルメントで、EC事業の継続的な成長を可能にしています。

しまむらは実店舗をECの「競合」ではなく「強み」として活かし、アパレル小売業界におけるOMOの成功モデルを確立しました。この戦略は多くの実店舗を持つ小売業にとって参考になるモデルだと言えるでしょう。

それぞれのチャネルの強みを活かしながら、顧客体験を一貫して向上させることが、今後の小売業の生き残りには不可欠となってくるでしょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座