アパレルEC市場は、過去10年で飛躍的な成長を遂げています。経済産業省の報告によると、2014年に約1.3兆円だった市場規模は、2024年には約2.7兆円と倍以上に成長しました。同期間におけるEC化率も8.11%から23.38%へと右肩上がりに上昇しており、アパレル業界におけるECの存在感は年々高まっています。

この成長の背景には、以下の4つの要因が複合的に作用しています。

② デジタル技術の進化

③ オムニチャネル戦略の推進

④ 多様化するアパレルECの業態

そして、この拡大を支えてきたのは、顧客体験を軸に据えた多様な施策の実践にほかなりません。

本記事では、アパレルEC市場の最新動向から今後の進化について解説するとともに、実際に成果を上げている9つのEC施策を事例を交えて紹介してまいります。

10年で市場規模は倍増!拡大するアパレルEC市場の概況

日本のアパレルEC市場は、この10年で着実に規模を拡大し続けています。下記のグラフにあるように、2014年から2024年にかけて市場規模は約1.3兆円から2.7兆円へと倍以上に成長しており、EC化率も8.11%から23.38%へと右肩上がりで成長を続けています。

◆アパレルECの市場規模とEC化率の推移(2014年〜2024年)

.png)

| 年 | EC市場規模 | EC化率 |

| 2015年 | 1兆3,839億円 | 9.04% |

| 2016年 | 1兆5,297億円 | 10.93% |

| 2017年 | 1兆6,454億円 | 11.54% |

| 2018年 | 1兆7,728億円 | 12.96% |

| 2019年 | 1兆9,100億円 | 13.87% |

| 2020年 | 2兆2,203億円 | 19.44% |

| 2021年 | 2兆4,279億円 | 21.15% |

| 2022年 | 2兆5,499億円 | 21.56% |

| 2023年 | 2兆6,712億円 | 22.88% |

| 2024年 | 2兆7,980億円 | 23.38% |

データ引用元:電子商取引実態調査(経済産業省)より筆者がグラフ作成

特に2020年以降、コロナ禍を契機にオンライン購買の定着が進んだことで、アパレルECの成長がさらに加速したことが、グラフにも顕著に現れていることがわかります。

次に、物販系EC市場全体の中でアパレル分野がどの位置にあるのかについてですが、下記をご覧ください。

◆物販系分野のBtoC-EC市場規模(2023年・2024年比較)

.png)

出典:令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書(経済産業省)※一部加工

経済産業省のデータによると、2024年のBtoC物販系EC全体の中で「衣類・服装雑貨等」は2兆7,980億円と、「食品・飲料・酒類」(3兆1,163億円)に次ぐ第2位の規模を誇っています。

また、物販系全体の平均EC化率が9.78%であるのに対し、アパレル分野では23.38%と、2倍以上の水準に達しています。これはアパレル業界が他業種に先駆けてEC化に取り組んできた成果であり、市場の成熟とさらなる成長余地を併せ持っている業界であることを示しています。

このように堅調な推移を見せるアパレル市場において、実際にどの企業がECで成果を上げているのかについて、下記の「ファッションEC売上高ランキング」をご覧ください。

◆ファッションEC売上高ランキングTOP20(2024年度)

| 順位 | 会社名(上段) 主なネットショップ名(下段) |

2024年度売上高 (百万円) |

前年比 (%) |

| 1 | ユニクロ ユニクロ公式オンラインストア |

136,900 | 2.3 |

| 2 | アダストリア and ST |

68,900 | 10.1 |

| 3 | ベイクルーズ BAYCREW’S STORE |

(推定)50,000 | 不明 |

| 4 | パル PALCLOSET |

48,397 | 22.3 |

| 5 | オンワードホールディングス ONWARD CROSSET |

47,716 | 6.5 |

| 6 | ワールド ワールドオンラインストア |

43,816 | 不明 |

| 7 | マッシュホールディングス ウサギオンライン公式通販サイト |

39,300 | 5.0 |

| 8 | ジーユー GUオンラインストア |

(推定)38,200 | 不明 |

| 9 | TSIホールディングス mix.Tokyo |

35,840 | ▲7.7 |

| 10 | ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE |

32,090 | 5.4 |

| 11 | 良品計画 無印良品ネットストア |

(推定)30,000 | 不明 |

| 12 | フェリシモ フェリシモ SHOPPING |

29,607 | ▲8.1 |

| 13 | ゲオホールディングス セカンドストリート |

28,700 | 19.1 |

| 14 | エービーシー・マート ABC-MARTオンラインストア |

27,355 | 5.6 |

| 15 | 丸井グループ マルイウェブチャネル |

23,090 | 11.9 |

| 16 | アーバンリサーチ URBAN RESEARCH ONLINE STORE |

(推定)22,000 | 不明 |

| 17 | ワコール ワコールウェブストア |

21,200 | 10.4 |

| 18 | ベルーナ ベルーナ |

21,039 | ▲5.4 |

| 19 | ニッセン ニッセンオンライン |

(推定)20,000 | 不明 |

| 19 | ビームス BEAMS 公式オンラインショップ |

(推定)20,000 | 不明 |

※ショッピングモールサイトは除外

引用元:【「ファッションEC売上高ランキングTOP150」発表】リアル回帰、中国系格安ECの影響も<会員限定でTOP50公開>(日本ネット経済新聞)

1位はユニクロ(1,369億円)、2位にアダストリア、3位にベイクルーズと続き、リアル店舗を展開しつつ、自社ECを積極的に展開する企業が上位を占めています。一方、ランキングでは除外されていますが、ZOZOTOWNやSHOPLISTなどのショッピングモール型のアパレルECサイトの存在も非常に大きく、業界全体をけん引している企業であることは言うまでもありません。

特にZOZOTOWNは、「ツケ払い」や「買い替え割」といった柔軟な支払い方法、あるいは「ZOZOMAT」や「ZOZOGLASS」といった計測テクノロジーの提供などを通じて、若年層を中心に市場拡大に寄与しています。

では次に、このような拡大傾向にあるアパレルEC市場の成長背景と、その要因について解説します。

アパレルEC成長の背景にある4つの要因

今でこそ当たり前となっているアパレルブランドの自社EC展開ですが、その背景には業界構造の大きな転換があります。

かつてのアパレル業界は、百貨店を中心とした委託販売モデルが主流で、ブランド側は販売チャネルを小売店に依存していました。しかし、1990年代末から2000年代初頭にかけて、ユニクロやZARAに代表されるSPA(製造小売業)モデルが台頭してきます。これらの企業は、商品企画から製造・販売までを自社で一貫して行うことで、価格・品質・在庫管理において圧倒的な優位性を築きました。

その後、このSPAモデルにインターネットが組み合わさることで、リアルとECの両軸を持つブランドが主流となり、現在の市場基盤が形成されていきます。並行して、ZOZOTOWNやSHOPLISTなどのオンライン専業モールが登場し、在庫を持たずに多くのブランドを束ねる“流通の場”としてECの裾野を広げました。

この「SPA×EC」というブランド主導の流通革新と、オンラインモールによる販路拡大の両輪が、日本のアパレルEC市場の基盤を支えてきました。こうした構造的な変化とともに、アパレルEC市場の成長を後押した要因が、主に以下の4点です。

要因① 消費者の購買行動の変化

かつてのコロナ禍を契機に、消費者のECシフトが急速に進み、アパレル業界においても、実店舗に足を運ぶことなくオンライン上で商品を選び購入する行動が浸透しました。さらに、InstagramやTikTokなどSNSをきっかけにした“発見型”の購買や、ライブ配信を見ながらのリアルタイム購入など、購買行動自体が大きく変容しています。

要因② デジタル技術の進化

オンライン上では試着ができないことによる、「サイズが合わない」「質感が分からない」といったユーザーの不安がアパレルECにとって最大の課題でしたが、バーチャル試着やサイズ提案AI、360度ビューなどのテクノロジーの導入によって解消されつつあります。返品・交換手続きの簡素化なども含め、オンラインでの“試着レス”体験が整備され、リピート購入にもつながっています。

要因③ オムニチャネル戦略の推進

ユニクロやGU、ZARAなどの大手ブランドを中心に、ECサイトとリアル店舗をシームレスに連携させたオムニチャネル型の購買体験が急速に普及しています。たとえば、ECサイトで注文した商品を店舗で試着・受取・返品できる仕組みや、実店舗とECの在庫情報をリアルタイムで同期させる機能などがその代表例です。

このような取り組みにより、顧客は自分のライフスタイルや購買スタイルに合わせて、最も便利で納得感のある購入フローを選択できるようになりました。実際、現在の消費者行動は以下のように多様化しています。

◆購入行動別消費者の4つのタイプ

| 消費者のタイプ | 商品選び | 試着 | 購入 | 受け取り |

| ① 従来型 | 店頭 | 店頭 | 店頭 | 持ち帰り |

| ② チャネルスイッチ型 | EC | 店頭 | 店頭 | 宅配 |

| ③ チャネルスイッチ・リバース型 | EC | 店頭 | EC | 宅配 |

| ④ EC購入型 | EC | なし(もしくはバーチャル) | EC | 宅配 |

参考:図解即戦力 アパレル業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書(たかぎ こういち著 / 技術評論社)

このように、チャネル(店頭/EC)の切り替えや逆転が当たり前になったことで、ブランド側も「どこで買っても同じ体験を提供する」設計が求められるようになっています。

実際に大手アパレル企業のほとんどが、モバイルアプリを通じた店舗在庫の確認や、オンライン試着予約機能の提供など、オムニチャネルを前提としたUX設計を進めています。このような柔軟な体験の提供は、顧客満足度の向上だけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化にもつながっています。

要因④ 多様化するアパレルECの業態

アパレルEC市場の成長要因のひとつに業態の多様化があります。従来はブランドやメーカーが運営する自社ECや、ZOZOTOWNのようなモール型ECが中心でしたが、現在ではプレイヤーの種類も、販売モデルも格段に多様化しています。

◆EC販売モデルの種類

・モール系ECサイト(ZOZOTOWN、楽天ファッションなど)

・2次流通系ECサイト(メルカリ、ZOZOUSED、ラクマなど)

・サブスクリプション系ECサイト(エアークローゼット、MECHAKARIなど)

・CtoCのネットオークション(ヤフオク!など)

・モール内販売型の個人EC(AmazonやBASEなどでの個人出品)

このように、販売主体も大手企業から個人ユーザーまで幅広く、商品も新品/中古、購入/レンタル/サブスクなど選択肢が増えたことで、消費者側の買い方も多様化しており、結果としてアパレルEC市場全体としての活性化が進んでいます。

特に注目すべきなのが、2次流通系ECの存在感です。メルカリでは常に「ファッション」が最多カテゴリの一つであり、若年層や女性層を中心に、「まず中古で探す」という購買スタイルが定着しています。ZOZOUSEDやラクマ、古着専門のオンラインショップなども人気を集めており、近年の古着ブームがEC経由のファッション流通を加速させているといえるでしょう。実際、2024年度のファッションEC売上高ランキングでは、セカンドストリート(13位)やZOZOUSED(21位)など、2次流通系のサイトも上位に名を連ねています。

さらに、こうした多様な業態がEC上で共存することで、ブランド側にも影響が出ています。新品販売に加え、「中古品の再流通」や「サブスクでの試着体験」など、EC施策そのものの再設計が求められる場面が増えてきています。言い換えれば、アパレルECの成長とは単なる売上の増加だけでなく、業界全体の構造が多層化し、消費の選択肢が広がったことによる拡張でもあるのです。

これらの要因から成長を続けるアパレルECが、今後どのような方向に進化していくのか、次項では、その進化をけん引する3つの主要トレンドについて、具体的な動きとともに掘り下げていきます。

これからのアパレルECの3つの進化軸

アパレルECは、これまで消費者行動の変化やデジタル技術の進化、チャネル戦略の最適化などを背景に成長を遂げてきました。そして今、その成長は新たな段階へと進みつつあります。

近年の動向を見ると、ECにおいて注目すべき変化は大きく以下の3つの軸に集約されます。

軸① サステナビリティとECの融合による「環境配慮型EC」が台頭

「SDGs」や「サステナビリティ」が世界共通のトレンドとなっている中、アパレル業界でも環境への配慮が重要なテーマとなっており、ECにおいてもその動きが加速しています。日本では、オンワードが中古衣料の再販を行う「オンワード・リユースパーク吉祥寺」を展開し、サステナブルファッションの普及を図っています。また、Spiber社は微生物を利用した新素材「Brewed Protein」を開発し、無限にリサイクル可能な衣料品の実現を目指しています。

こうした取り組みは、単に店舗での販売にとどまらず、ECサイト上で環境配慮型商品のラインナップを設けたり、サステナブルなブランドストーリーをコンテンツとして展開したりと、オンライン販売における「価値の訴求方法」にも変化をもたらしています。

参考:オンワード・リユースパーク吉祥寺(オンワード)、Protein fiber(Spiber)

軸② AIによりパーソナライズされた顧客体験

AI技術の進化により、アパレルECでは顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズサービスが加速しています。たとえば、コーディネートアプリ「WEAR」は、ユーザーの体型や好みに応じて、AIがコーディネート画像を表示する機能を開発し、商品単体の提案ではなく、“着こなし”の提案を通じたレコメンド体験を提供しています。

また、ヨーロッパではZalandoが生成AIを活用し、ECマーケティングに必要な画像やテキストコンテンツを自動生成しています。これにより、トレンドの移り変わりに迅速に対応しながら、パーソナライズドなコミュニケーションを大規模に展開しています。

こうした技術は、ECサイトの回遊率やコンバージョン率の改善にも直結しており、「大量生産・大量訴求」から、「個別最適化された購買体験」への移行を加速させています。

参考:WEAR、AIによるパーソナライズでコーディネート提案が進化 ファッションジャンル診断やフルメイクARを導入しリニューアル(株式会社ZOZO)、Zalando、ChatGPTを活用したファッションアシスタントAIをローンチ予定(eコマースコンバージョンラボ)

軸③ バーチャル試着とAR技術による新たな購買体験の創出

アパレルECにおける最大の壁ともいえるのが、「試着できないことによる不安」です。この課題に対して、近年ではバーチャル試着やAR技術によって、新たな解決アプローチが登場しています。

たとえば、株式会社Sally127は、アプリ不要でスマートフォン上からすぐに試着できるWebベースのバーチャル試着プラットフォームを開発しました。撮影した自身の画像を使って、実際に服を着たイメージを確認できる仕組みを提供しています。さらに、PradaはAR技術を使って、商品を自宅でバーチャル試着できる機能を実装しています。

こうした技術は、購入前の安心感や没入感を高めると同時に、返品率の低減、商品理解度の向上にもつながるため、今後のアパレルECにおけるUX戦略の重要な柱となると考えられます。

参考:アパレルネット通販の 「不安や失敗」 を 「安心と納得」 に変える。“アプリ不要なのに没入感”を実現する業界初のバーチャル試着サービスで、EC課題の解決へ。(株式会社Sally127 / PR TIMES)、ファーフェッチとプラダ、スナップチャット内にAR試着ができる専用ページを開設(FASHIONSNAP)

このように、アパレルECは「環境への配慮」「顧客ごとの最適化」「新しい体験価値の提供」といった異なる方向から進化を続けています。いずれの進化軸も、すでに実在する事例とともに展開されており、単なる未来予測ではなく、すでに始まっている現実としてEC担当者が向き合うべきテーマとなっています。

こうした大きな進化の流れの中で、実際にどのような施策が現場で実行されているのかについて、具体的な施策を次項で紹介してまいります。

成果につながるアパレルECの9つの施策

アパレルEC業界の競争が激しくなる中で成果を上げるには、商品や価格だけでなく、体験や仕組みの設計が重要になっています。ここでは、実際に導入事例のある9つの施策を取り上げ、それぞれの狙いや効果について解説します。

◆アパレルECの9つの施策

施策② 店舗受取・試着予約によるOMO施策

施策③ 実店舗とECの在庫一元管理

施策④ SNS・UGC活用によるブランドと販路の拡張

施策⑤ 顧客データに基づくパーソナライズ提案

施策⑥ アプリと会員機能を活用したリピーター施策

施策⑦ スタッフ投稿による“人感”のあるWEB接客

施策⑧ チャットボットでユーザーの疑問に即対応

施策⑨ ライブコマースによるリアル販売体験

以下に、ひとつずつ詳しく解説してまいります。

施策① バーチャル試着・サイズ提案で購入不安を解消

繰り返し述べたように、アパレルECにおける代表的な課題のひとつが「試着できないことによるサイズ選びの不安」です。この不安を解消するため、近年ではバーチャル試着やAIによるサイズ提案など、テクノロジーを活用した取り組みが進んでいます。

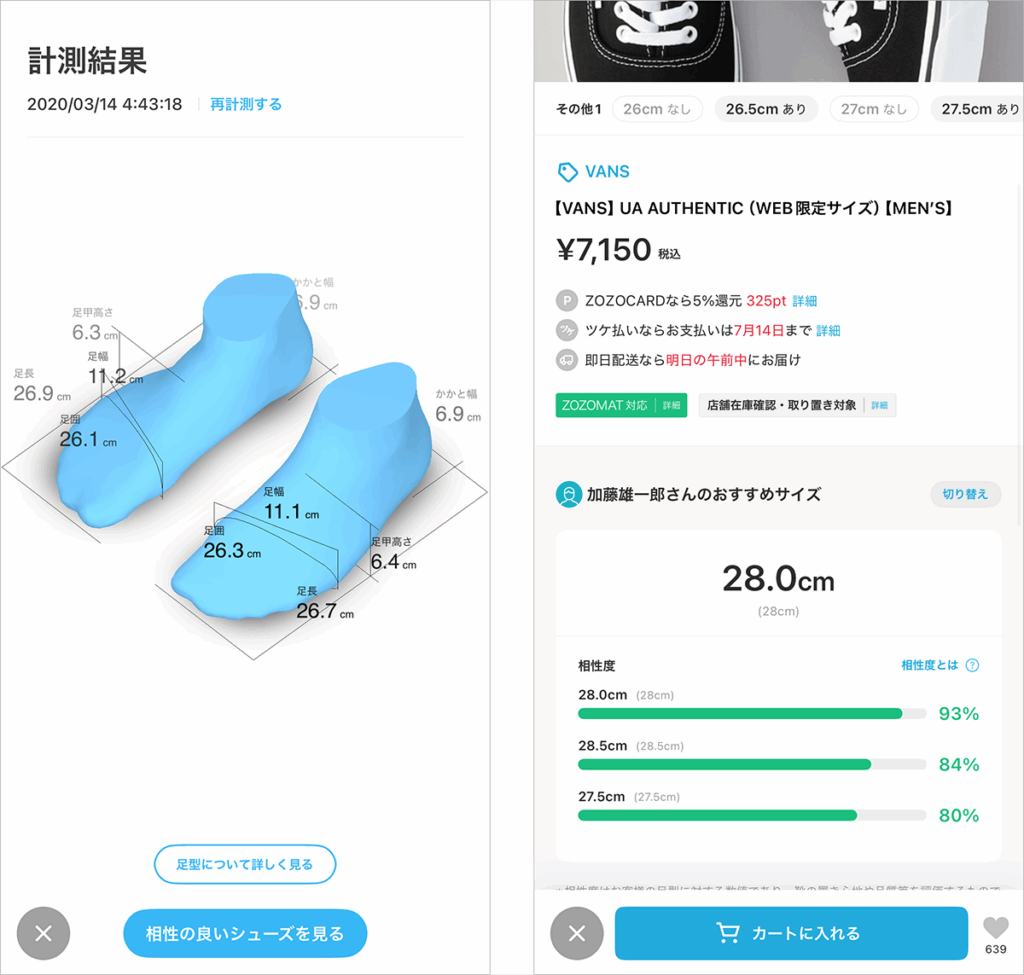

中でも先進的な事例として知られているのが、「ZOZOMAT」や「ZOZOFIT」に代表されるZOZOTOWNの計測テクノロジーです。ZOZOMATは、足の形状やサイズをミリ単位で計測できる専用マットを使って、自宅で手軽に足の3Dデータを取得できる仕組みです。下記は、筆者が実際にZOZOMATで足のサイズを計測した結果と、その結果を活用した商品画面です。

◆ZOZOMATによるサイズ計測の結果と商品画面

ZOZOFITは専用のスーツを着用して全身の体型をスマートフォンで3Dスキャンするサービスで、正確な体型データに基づいた商品提案が可能になります。なお、2025年現在は米国のみの提供となっています。

参考:ZOZOMAT(ZOZOTOWN)、ボディーマネジメントサービス「ZOZOFIT」の提供を米国で今夏開始 ZOZOSUITの計測技術を活用したサービス化第一号(株式会社ZOZO)

また、メガネブランドのJINSのECサイトではメガネのバーチャル試着機能を実装しており、WEBカメラもしくは写真をアップロードすることで、自分の顔に商品画像を合成して試着することが可能となっております。

◆JINSの「バーチャル試着」

これらは、いずれも「自分に本当に合うサイズがわからない」というEC特有の不安をテクノロジーで解決する好例であり、返品率の低減や満足度の向上に大きく寄与しています。

施策② 店舗受取・試着予約によるOMO施策

施策①で紹介したように、サイズ選びへの不安はアパレルEC特有の課題ですが、こうした不安を解消する手段はデジタル技術だけではありません。この課題に対し、オンラインとオフラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)施策が進んでいます。特に、ECサイトで注文した商品を実店舗で受け取る「店舗受取」や、店舗での試着予約サービスは、顧客の利便性を高め、購買体験を向上させる有効な手段となっています。

ユニクロでは、ECサイトで注文した商品を店舗で受け取る「ORDER & PICK」サービスを展開しています。このサービスでは、ECサイトで注文した商品を最短1時間で指定した店舗で受け取ることが可能で、配送コストの削減や、店舗での「ついで買い」の促進にもつながっています。また、店舗での試着予約サービスも導入しており、顧客は事前に試着したい商品を予約し、店舗でスムーズに試着することができます。

◆ORDER & PICKの流れ

このようなOMO施策により、ユニクロはオンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客にシームレスな購買体験を提供しています。これにより、顧客満足度の向上や、リピート率の増加が期待されます。

参考:ORDER & PICKについて(ユニクロ公式オンラインストア)

施策③ 実店舗とECの在庫一元管理

実店舗とECを併用するアパレル事業者にとって、全チャネルでの在庫の一元管理は、販売機会の最大化と顧客満足度の維持に直結する重要なポイントです。店舗とECの在庫を一元的に管理することで、チャネル間での在庫情報の齟齬がなくなり、在庫の可視化や販売機会の最大化、業務効率の向上といった複数のメリットが得られます。在庫の一元管理は、OMOやオムニチャネル施策を実施するための土台ともいえるでしょう。

関西を拠点とするアパレル企業のウッディーハウスでは、WMS(倉庫管理システム)「ロジザードZERO」を導入し、、POS・受注管理システムと連携させることで実店舗とECの在庫を一元管理しています。これにより、棚入れ作業時間は従来の5分の1に短縮され、スペースも約3割削減、また欠品やヒューマンエラーも大幅減少という成果を得ています。

実店舗とEC間でのリアルタイムの在庫可視化が実現することで、OMO施策もより柔軟に展開できるようになります。

参考:WMS導入で作業時間が1/5に!店舗とEC、倉庫の連携でオムニチャネルを実現する京都のアパレル企業(ロジザード株式会社 / PR TIMES)

施策④ SNS・UGC活用によるブランドと販路の拡張

アパレルECにおいて、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用は、ブランドの信頼性向上や購買意欲の促進、また販路の拡張において重要な施策となっています。

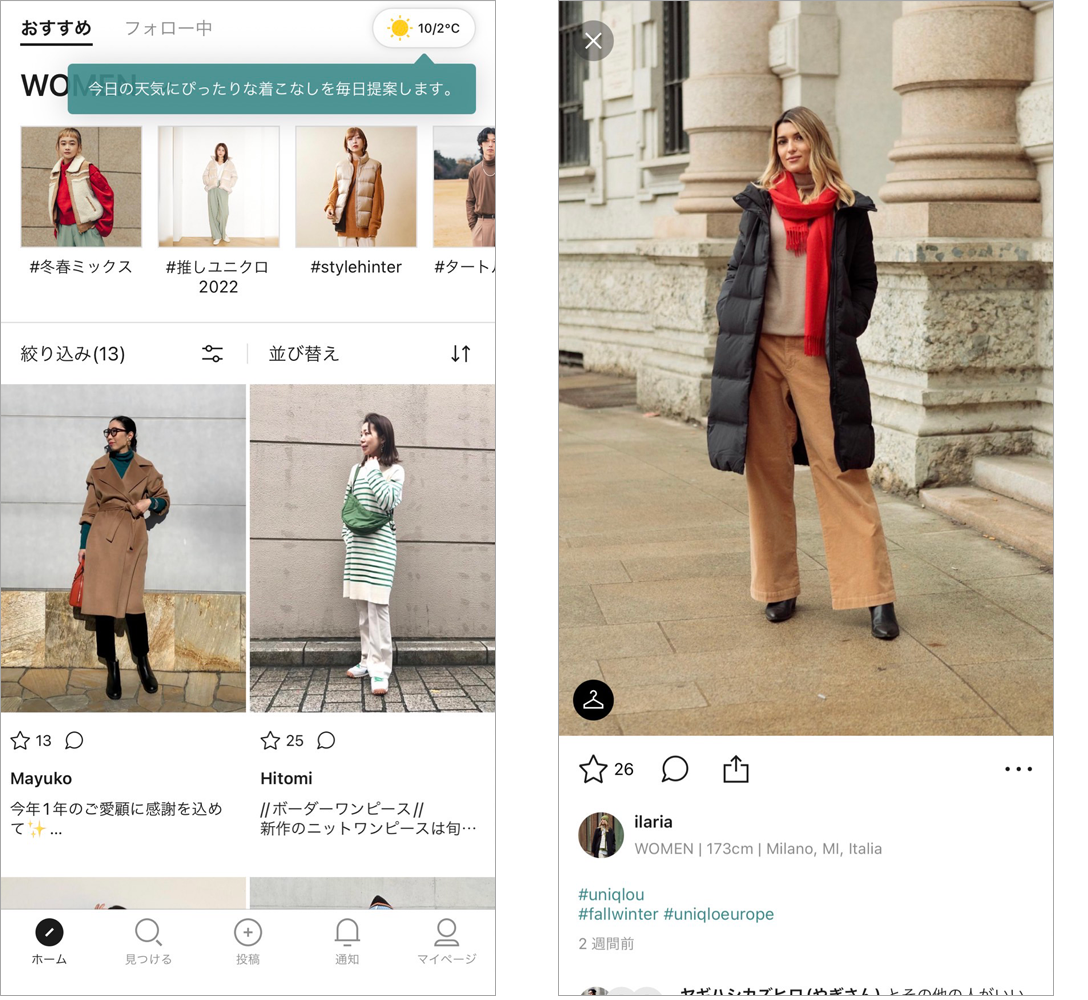

たとえば、ZOZOTOWNが運営するファッションコーディネートアプリ「WEAR」では、ユーザーが自身のコーディネート写真を投稿し、他のユーザーと共有する仕組みを提供しています。このアプリは、ファッションに関する情報共有の場としての機能と、ZOZOTOWNへの誘導を巧みに組み合わせています。投稿されたコーディネートに使用されている商品へのリンクが付与され、直接購入ページへ遷移可能です 。

同様にユニクロも、GUと共同開発したSNSアプリ「StyleHint」によって、独自のSNS経由の販路を作り上げております。

◆「WEAR」

◆「StyleHint」

参考:StyleHint

さらに、ユーザーレビューの収集と活用もUGCの一環として重要です。レビューには、実際の着用感やサイズ感、素材の質感など、商品説明だけでは伝えきれない情報が含まれており、購入検討者の意思決定をサポートします。

◆ユニクロ商品ページのユーザーレビュー

このように、UGCの活用は、顧客とのエンゲージメントを深め、ブランドの信頼性を高めるとともに、購買促進にもつながる重要な施策です。

施策⑤ 顧客データに基づくパーソナライズ提案

アパレルECにおけるパーソナライズ施策は、顧客体験の向上と売上の最大化に直結する重要な戦略です。顧客の属性や行動データを活用し、一人ひとりに最適な商品やコンテンツを提供することで、購買意欲を高め、リピート率の向上が期待できます。

たとえば、株式会社メイキップが提供する「aunn Personalization」は、ユーザーの体型や好みに合わせてECサイトのコンテンツを最適化するパーソナライズサービスです。このサービスでは、ユーザーにマッチしたスタッフのコーディネート投稿を表示することで、クリック率が約3.1倍、購入率が約2.5倍に向上した事例があります。

◆aunn スタッフコーディネート

出典:パーソナライズサービス「aunn Personalization」がecbeingと連携開始 〜「在庫・類似アイテム」機能 実装可能ECプラットフォームの拡大へ〜(株式会社メイキップ / PR TIMES)

このように、パーソナライズ施策はユーザーのニーズに応じた提案を可能にし、ユーザーのファン化を促進するとともに、ECサイトの競争力を高める有効な手段となっています。

施策⑥ アプリと会員機能を活用したリピーター施策

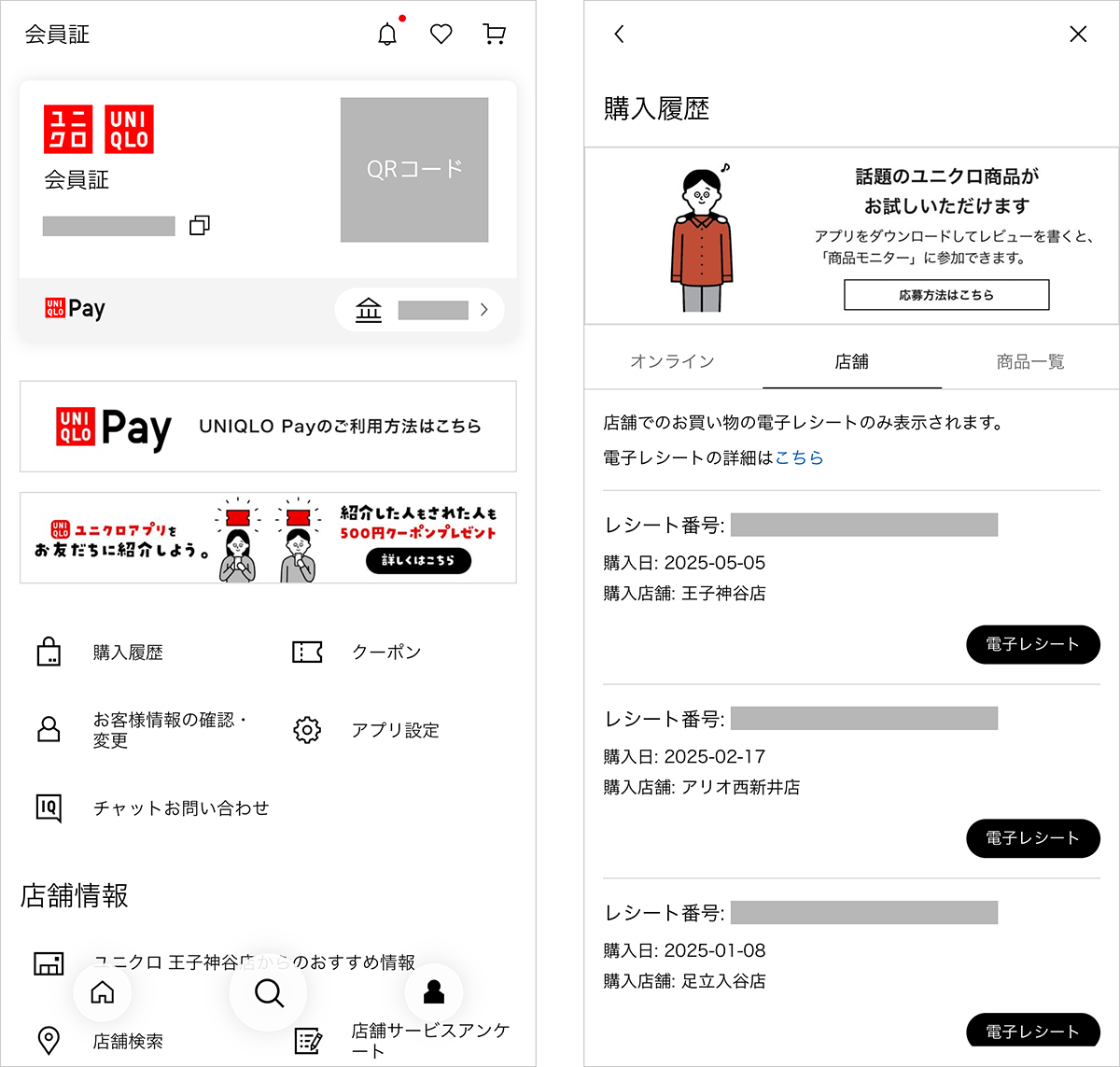

顧客との継続的な関係性を築き、LTV(顧客生涯価値)を高めていくうえで、会員機能とアプリの連携は欠かせない施策です。ECサイトとアプリを統合することで、購入履歴やお気に入り、ポイント情報などを一元的に管理でき、顧客はスムーズな購買体験を得られます。

ユニクロやGUでは公式アプリを軸に、会員機能とECを連携し、購入履歴の確認やお気に入り登録、限定クーポンの配信、再入荷通知などをアプリ内で完結できる仕組みを整えています。また、実店舗での購入情報もアプリに連携され、オンラインとオフラインの接点をアプリ上に集約することで、ユーザーとの関係を中長期的に維持・強化しています。

◆ユニクロ公式アプリ

こうした会員基盤の活用は、リピート購買を促進し、LTVの向上につながる重要な施策です。

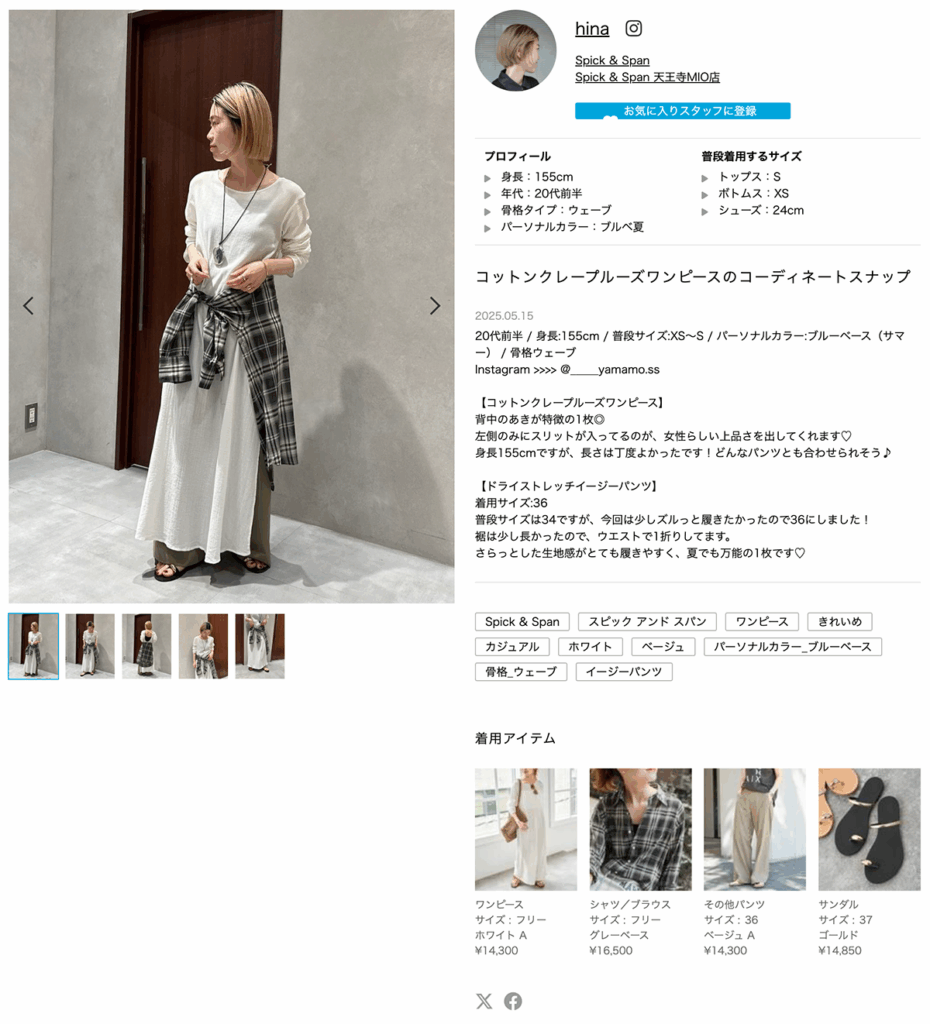

施策⑦ スタッフ投稿による“人感”のあるWEB接客

アパレルECにおいて、スタッフによるコーディネート提案や接客コンテンツの発信は、無機質になりがちなオンライン販売に“人の温度感”を与える重要な施策です。特に、コロナ禍以降、実店舗での対面接客が制限される中で、各社は「WEB接客」の強化を余儀なくされ、その一環として、サイトやSNSでのスタッフ投稿による「日常接客」が急速に広まりました。

たとえば、ベイクルーズでは、ECサイトとInstagram上でスタッフのスタイリング写真を投稿しており、そのほかにも、ブログや特集などスタッフ発信のさまざまなコンテンツを提供しています。そして、これらを経由した月間売上が46億円、全体の約7割を占めるといった成果を出しており、接客のデジタル可視化が実績に直結しています。

◆BAYCREW’S STOREのスタッフコーディネートスナップ

参考:EC月間売上46億円達成!7割がSTAFF STARTを介したコンテンツ経由(STAFF START / 株式会社バニッシュ・スタンダード)

こうした取り組みは、オンラインでもスタッフとの接点を持つことで“店頭での買い物”体験を再現し、ブランドへの信頼や親近感を育てる新たな接客スタイルとして定着しつつあります。

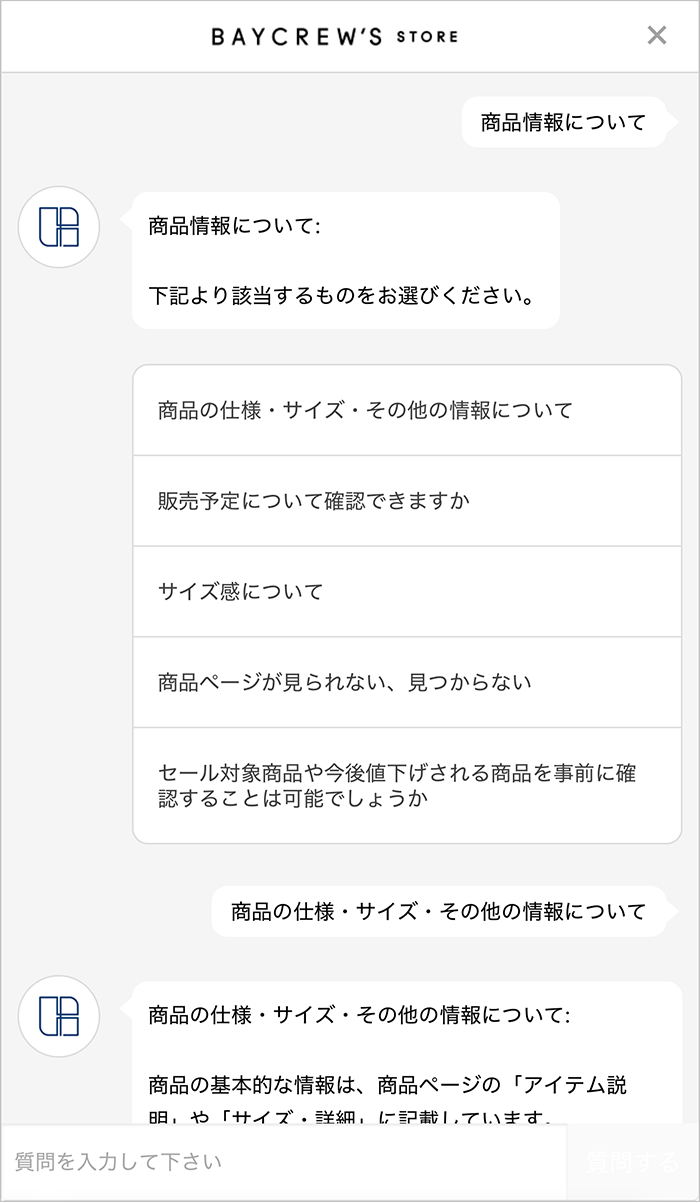

施策⑧ チャットボットでユーザーの疑問に即対応

施策⑦では、スタッフによるコーディネート投稿といった、人の温度感を活かしたWEB接客を取り上げました。一方で、チャットボットを活用したWEB接客は、ユーザーの疑問を即座に解消し、購買意欲を高める手法として注目されています。特にコロナ禍以降、非対面での接客ニーズが高まり、導入が進みました。

BAYCREW’S STOREでは「AIチャットボット」を導入し、ECサイトの利用方法から商品選びやサイズ感まで、さまざまな相談に自動回答で対応しています。また、チャットボットでの回答が難しい内容については、オペレーターへの接続をスムーズに提供しています。

◆BAYCREW’S STOREのAIチャットボット

これにより、ユーザーはリアルタイムで疑問を解消できるため、購入までのハードルを下げることが可能になります。また、チャットボットは24時間対応が可能なため、営業時間外でも顧客対応ができる点もメリットです。

このように、チャットボットによるWEB接客は、ユーザーの利便性を高め、コンバージョン率の向上に寄与する施策として、今後も重要性が増していくでしょう。

施策⑨ ライブコマースによるリアル販売体験

アパレルECにおけるライブコマースは、商品の着用感や素材感をリアルタイムで伝えながら、視聴者と双方向にコミュニケーションを取れる販売手法です。これもコロナ禍をきっかけに注目が集まった施策であり、実店舗での接客に近い“リアル販売体験”をオンラインで再現できることが最大の魅力です。

スーツのAOKIではInstagram Liveを活用し、スーツの着こなしやTPOに応じた提案などをライブ配信、自社ECサイトでもアーカイブとして配信しています。

◆AOKIのライブコマース

ライブコマースは、企画・配信・人材確保など一定の運用負荷があるため、実際には継続的に取り組むことができる企業は限られています。しかし、コメントによる質問受付やリアルタイムの商品紹介を通じて、一度に多くの顧客と直接つながる貴重な接点を生み出すことができる施策です。また、自社ECサイトやSNSなどさまざまなプラットフォームで実施できる柔軟性もあるため、取り組む価値が非常に高い施策のひとつです。

このように、アパレルECにおける成功は、単なる商品陳列ではなく、接客、在庫、販路、顧客体験といった複数の要素を有機的に組み合わせ、ブランドの強みを最大化することにあります。ここまでに紹介したような多角的な施策を、自社の方針や顧客層に合わせて柔軟に設計・運用していくことが、競争力あるECサイトづくりのカギとなります。

では次に、アパレルEC構築にあたって選びたい主要3サービスを紹介します。

アパレルEC向けのプラットフォーム3選

アパレルECにおいて、プラットフォーム選定は事業の成否を左右する重要な要素です。ここでは、代表的な3つのプラットフォーム「STORES」「Shopify」「ecbeing」の特徴を比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

◆3つのECプラットフォームのメリットとデメリット

| メリット | デメリット | |

| ① STORES | ・初期費用は無料、月額費用も無料のプランあり ・決済手数料が低めでコストを抑えられる(3.6%〜) ・デザインテンプレートや決済機能が標準装備 ・管理画面がシンプルでわかりやすい |

・カスタマイズ性が限定的で、独自の機能追加が難しい ・大規模な商品点数や複雑な在庫管理には不向き |

| ② Shopify | ・豊富なアプリとテーマで拡張性が高い ・多言語、多通貨対応で越境ECに適している ・モバイルフレンドリーなデザインが可能 |

・外部システムとのデータ連携に課題がある ・カスタマイズには専門的な知識や開発リソースが必要 |

| ③ ecbeing | ・豊富な機能と高いカスタマイズ性 ・業務システムとの連携やオムニチャネル対応が可能 ・大規模なECサイト構築に適している ・大手セレクトショップの導入実績 |

・初期費用や月額費用が高額 ・導入には専門的な知識や開発リソースが必要 |

① STORES:低コストで手軽に始められる

STORESは、初期費用無料で利用でき、月額費用も無料のプランを提供しているため、個人や小規模事業者にとって導入しやすいプラットフォームです。決済手数料も比較的低く設定されており、コストを抑えた運用が可能です。また、デザインテンプレートや決済機能が標準で備わっており、専門的な知識がなくても簡単にECサイトを構築できます。

② Shopify:拡張性とデザイン性に優れたグローバルプラットフォーム

Shopifyは、世界中で広く利用されているECプラットフォームで、豊富なアプリやテーマが用意されており、高い拡張性とデザイン性を誇ります。また、多言語・多通貨対応が可能で、越境ECにも適しています。ただし、外部システムとのデータ連携においては、APIの制限やカスタマイズの難易度が高く、専門的な知識や開発リソースが必要となる場合があります。

③ ecbeing:大規模・高機能なECサイト構築に最適

ecbeingは、日本国内で多くの大手企業が導入しているECプラットフォームで、アパレルでも大手セレクトショップの導入実績があります。豊富な機能と高いカスタマイズ性を備えており、業務システムとの連携やオムニチャネル対応など、複雑な要件にも柔軟に対応可能です。ただし、初期費用や月額費用が高額で、導入には相応の予算と開発リソースが必要となります。

以上のように、各プラットフォームにはそれぞれ特徴があり、ビジネスの規模や目的に応じて最適な選択が求められます。STORESは低コストで手軽に始めたい方に、Shopifyは拡張性やデザイン性を重視する方に、ecbeingは大規模で高機能なECサイトを構築したい方に適しています。自社のニーズを明確にし、最適なプラットフォームを選定しましょう。

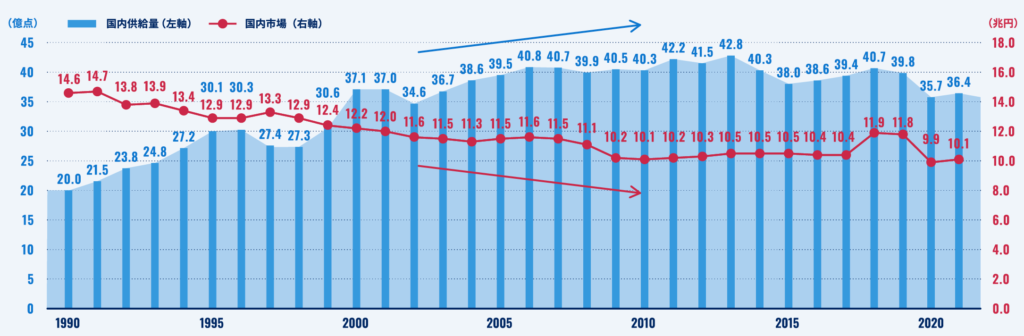

アパレル業界全体は、実は横ばい〜縮小傾向にある

冒頭から解説してきたように、アパレルEC市場は堅調に成長を続けています。しかし業界全体の状況を見ると、必ずしも楽観視できるものではありません。実際、国内のアパレル市場は近年縮小傾向にあり、これは少子高齢化や消費者の支出抑制、そしてファストファッションの台頭による単価下落など、複数の要因が絡み合った結果です。

◆国内アパレル供給量・市場規模の推移

このような背景の中、企業は新たな成長機会を求めて、越境ECへの参入を進めています。経済産業省の報告(令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書)によれば、2024年における中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は2兆6,372億円で、前年比8.5%増と増加傾向にあります。このように、国内市場の縮小を補う手段として、越境ECは重要な戦略の一つとなっています。

加えて、アパレルECにおいてはデジタル技術の活用やオムニチャネル戦略の強化が求められており、これらの取り組みが市場の成長を後押しする原動力となっていくでしょう。

まとめ

アパレルEC市場は、実店舗とECの連携(OMO)、サイズ不安を解消するテクノロジー、SNSやUGCを通じた接客体験のデジタル化など、様々な施策によって大きく進化を遂げています。特にコロナ禍以降、顧客との新しい接点が求められたことで、業界全体にデジタルシフトが加速しました。本記事で紹介した施策は、いずれも顧客体験を軸に据えたEC戦略であり、自社の強みや顧客層に応じた最適な組み合わせが求められます。

一方で、アパレル業界全体で見れば、少子高齢化や景気の長期停滞などを背景に、市場規模は横ばい〜縮小傾向にあります。だからこそ、今後の成長を担うのはECであり、デジタルを基盤とした顧客接点の構築がますます重要になります。変化の激しいアパレル業界において、ECは今後の事業成長を支える重要なチャネルとなるでしょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座