店舗アプリのクーポン配信で「配信すればするほど効果が下がる」という矛盾に悩む企業が増えています。筆者がこれまで関わってきた店舗アプリ開発の現場では、クーポンを頻繁に配信したことでプッシュ通知をOFFにされ、逆に顧客との接点を失う失敗事例を数多く見てきました。

クーポン配信は店舗アプリの重要な機能ですが、運用方法を誤ると顧客離れを加速させる諸刃の剣となります。

本記事ではこれまで5件の店舗アプリ開発に携わってきた筆者が、プロならではの視点で以下の内容を解説します。

- クーポン配信で陥りがちな2つの課題

- 失敗する4つの配信パターンと回避策

- セグメント別配信による開封率1.5倍向上の手法

- 成果を出す5つの運用ルール

- 実践で使える配信チェックリスト

購買履歴に基づくセグメント別配信を起点に、顧客に本当に必要とされるクーポン運用の実践手法を詳しく解説していきます。

1. 店舗アプリのクーポン配信における2つの課題

店舗アプリの機能を選定するにあたり、まず把握しておきたい2つの現実的な課題について解説します。

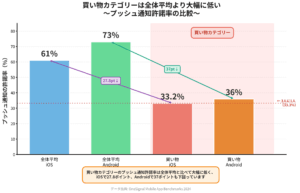

課題①プッシュ通知許諾率の厳しい現実

OneSignalの2024年ベンチマークによると、リテール・EC系アプリでのプッシュ通知許諾率はiOSとAndroidともに3人に1人程度となっています。 つまり、残りの約7割のユーザーには、クーポン配信という重要な接点手段が最初から使えない状況です。

◆iOS,Androidにおけるプッシュ通知許諾率

出典:

さらに深刻なのは、一度プッシュ通知を許可したユーザーでも、不適切な配信により通知をOFFにするケースが後を絶たないことです。

筆者が関わった案件では、クーポンの配信頻度を週2回から週1回に減らしただけで、通知OFF率が約40%減少した事例があります。この結果は、ユーザーが求めているのは「多くのクーポン」ではなく「必要なタイミングでの適切なクーポン」であることを示しています。

課題②一律配信がもたらす顧客離れ

全顧客に同じ内容のクーポンを配信する「一律配信」は、実装が簡単で運用負荷も低いため、多くの企業が採用しています。しかし、この手法には重大な問題があります。

◆一律配信の問題点

- 顧客の興味と無関係な内容が配信される

- 配信頻度が高まると「うるさい」と感じられる

- プッシュ通知のOFFやアプリ削除につながる

- クーポン開封率が低下し続ける

実際の開発現場で頻繁に見られるのが、「クーポンを配信しているのに売上が伸びない」という相談です。詳しく分析すると、クーポンの開封率が5%を下回っており、配信自体が顧客に届いていない状況が判明します。

この課題を解決するには、顧客の属性や行動履歴に基づいたセグメント別配信への転換が必要です。次章以降で具体的な失敗パターンと成功手法を解説していきます。

2. 失敗する4つのクーポン配信パターン

実際の運用現場で頻繁に発生するクーポン配信の失敗パターンを整理しました。これらのパターンを避けることが、効果的なクーポン運用の第一歩となります。

◆クーポン配信の失敗パターン

| 失敗パターン | 主な問題 | 典型的な症状 |

| 高頻度すぎる配信 | 週3回以上の配信でプッシュ通知OFF率が月15%ずつ増加 | 「うるさい」と感じられ、通知を切られる |

| 全員一律の内容 | 顧客の興味と無関係なクーポンを配信 | 開封率が5%未満に低下し続ける |

| 魅力のない割引率 | 10%未満の割引では利用価値を感じてもらえない | 「使う価値がない」と判断される |

| 不適切な有効期限 | 長すぎると忘れられ、短すぎると不満に | 機会損失または顧客不満の発生 |

筆者が関わった案件では、週3回以上のクーポン配信を行っていた企業で、プッシュ通知OFF率が月間で約15%ずつ増加するという深刻な事態が発生しました。また、一律配信からセグメント別配信に切り替えた別の案件では、開封率が従来の約1.5倍に向上しています。

これらの失敗パターンを回避する具体的な手法については、第4章「成果を出す5つの運用ルール」で詳しく解説します。

3. 成果を出す3つのセグメント別配信手法

筆者の経験では、セグメント別配信に切り替えることで、クーポン開封率が従来の約1.5倍に向上し、クーポン経由の売上も大幅に増加しました。ここでは実際に成果が出た3つの配信手法を詳しく解説します。

手法① 購買履歴に基づく配信による開封率向上

購買履歴に基づくクーポン配信は、最も効果が高いセグメント手法です。 顧客が過去に購入した商品カテゴリーや、よく買う商品の情報を活用することで、「この人が興味を持ちそうな商品」を精度高く予測できます。

筆者が関わった案件では、ECサイトの購買データと店舗アプリを連携させ、以下のような配信を実現しました。

◆購買履歴に基づく配信例

- オンラインで化粧品を購入した顧客には、店舗の化粧品売場で使える15%OFFクーポンを配信

- 食品を定期的に購入する顧客には、新商品の試供品クーポンを配信

- 高額商品を購入した顧客には、関連商品の割引クーポンを配信

この手法により、一律配信と比較してクーポン開封率が約1.5倍に向上しました。 さらに重要なのは、クーポン利用後の購買金額も平均で約20%増加したことです。

これは、顧客が本当に欲しい商品のクーポンを受け取ることで、関連商品の購入にもつながったためと分析しています。

ECサイトとの連携が難しい場合でも、店舗POSシステムの購買履歴データを活用することで、同様の効果を得ることが可能です。

実装時の注意点は以下の通りです。

◆実装時の注意点

- 個人情報保護に配慮したデータ連携の設計

- 購買履歴の分析期間は直近3ヶ月を基準とする

- カテゴリー分類を細かくしすぎず、5~10程度に絞る

購買履歴データの活用は、顧客に「自分のことを理解してくれている」という印象を与え、アプリへの信頼感向上にもつながります。

手法② 来店頻度別の配信による顧客維持

顧客の来店頻度に応じて、配信内容と割引率を変える手法も高い効果を発揮します。 来店頻度が高い常連客と、月1回未満の顧客では、クーポンに求める内容が全く異なります。筆者の経験では、以下のような配信設計が効果的でした。

◆来店頻度別の配信設計

- 週1回以上の常連客:新商品や季節限定商品の10%OFFクーポン

- 月2~3回の顧客:定番商品の15%OFFクーポン

- 月1回未満の顧客:全品20%OFFクーポン(来店促進重視)

この設計の考え方は、常連客には「新しい発見」を提供し、来店頻度が低い顧客には「来店するきっかけ」を提供するというものです。

特に効果が高かったのは、来店頻度が低い顧客への高割引率クーポンです。3ヶ月間来店していない顧客に20%OFFクーポンを配信したところ、約30%の顧客が1ヶ月以内に来店しました。

一方で、常連客に高割引率のクーポンを頻繁に配信すると、「クーポンがないと買わない」という行動パターンを形成してしまうリスクがあります。常連客には割引率よりも、新商品情報や限定商品の先行案内など、特別感を重視した配信が効果的です。

来店頻度の判定基準は、業種や店舗特性により異なりますが、以下を参考にしてください。

◆来店頻度の判定基準例

- 食品スーパー:週1回以上が常連、月1回未満が低頻度

- ドラッグストア:月2回以上が常連、2ヶ月に1回未満が低頻度

- アパレル:月1回以上が常連、3ヶ月に1回未満が低頻度

自社の業種と顧客行動データに基づいて、適切な基準を設定することが重要です。

手法③ 年齢層・属性別の配信による関心度向上

年齢層や性別などの顧客属性に応じた配信も、高い効果を発揮します。 筆者が関わった案件では、会員登録時に取得した年齢・性別データを活用し、以下のような配信を実施しました。

◆年齢層・属性別の配信例

- 20~30代女性:美容・コスメ商品の15%OFFクーポン

- 40~50代男性:健康食品・サプリメントの10%OFFクーポン

- 60代以上:日用品・食品の割引クーポン

この配信により、一律配信と比較してクーポン利用率が約40%向上しました。

ただし、年齢や性別だけでは顧客の興味を完全に予測できないため、購買履歴データと組み合わせることで、さらに精度を高めることができます。

例えば、「30代女性で化粧品の購入履歴がある」という条件でセグメントすることで、より的確な配信が可能になります。

属性データを活用する際の注意点は以下の通りです。

◆属性データ活用の注意点

- 会員登録時の任意項目として取得(必須にしない)

- 未入力の顧客には購買履歴のみで判断

- 性別や年齢による固定観念を押し付けない配信設計

セグメント別配信は、実装と運用に手間がかかりますが、その効果は一律配信とは比較にならないほど高いものです。次章では、これらの手法を実践する際の具体的な運用ルールを解説します。

4. クーポン運用で押さえるべき5つのルール

セグメント別配信を成功させるためには、具体的な運用ルールを設定する必要があります。ここでは筆者の経験に基づく5つの実践的なルールを解説します。

ルール①:配信頻度は月4回以内に制限する

【失敗パターン①の解決策】 クーポン配信で最も重要なルールが、配信頻度の制限です。

第2章で示した通り、週3回以上の配信を行うと、プッシュ通知のOFF率が急激に上昇します。筆者が関わった案件での分析では、月5回以上の配信を行うと、プッシュ通知のOFF率が月間で約15%ずつ増加することが判明しています。

逆に、月4回以内に抑えることで、通知OFF率を低く維持しながら、継続的な接点を確保できます。

具体的な配信スケジュール例は以下の通りです。

◆月4回配信の基本パターン

- 第1週:常連客向け新商品クーポン

- 第2週:来店頻度が低い顧客向け高割引クーポン

- 第3週:購買履歴に基づくカテゴリー別クーポン

- 第4週:全体向けイベント告知クーポン

この配信パターンにより、各顧客には月2~3回程度の配信となり、「うるさい」と感じられるリスクを抑えられます。

ただし、セール期間中など特別な状況では、事前に「セール期間中は配信頻度が増えます」と告知することで、一時的に配信回数を増やすことも可能です。重要なのは、通常時の配信頻度を守り、顧客の信頼を維持することです。

◆配信頻度を抑えることで得られる効果

- プッシュ通知OFF率の低下

- クーポン1通あたりの開封率向上

- アプリアンインストール率の改善

- 顧客満足度の維持

配信頻度を適切にコントロールし、クーポンの効果を最大限に活かした運営を目指しましょう。

ルール②:割引率は最低10%以上を基準とする

【失敗パターン③の解決策】 クーポンの割引率設定は、顧客の利用意欲に直結する重要な要素です。

第2章で触れた通り、10%未満の割引率では効果が期待できません。その理由は、顧客にとってクーポン利用には一定のコストがかかるためです。アプリを起動し、クーポン画面を探し出し、レジでスタッフに提示する──この一連のアクションを実行するには、それに見合うだけのメリットが必要になります。

筆者の分析では、10%という数値が顧客の行動を促す最低ラインとなっています。

効果的な割引率の設定基準は以下の通りです。

◆割引率の設定基準

- 通常クーポン:10~15%

- 来店促進クーポン(低頻度客向け):15~20%

- 新商品トライアルクーポン:10%+サンプルプレゼント

- 高額商品:固定金額割引(500円OFF、1000円OFFなど)

特に高額商品の場合、割合よりも固定金額での割引の方が、顧客にとって分かりやすく、効果が高い傾向があります。

ただし、過度な割引は利益率を圧迫するため、商品カテゴリーごとに利益率を確認しながら、適切な割引率を設定する必要があります。利益率が低い商品については、割引ではなくポイント付与を検討することも一つの方法です。

また、「全品5%OFF」よりも「対象商品20%OFF」のように、対象を絞って割引率を高める方が、顧客の反応は良くなる傾向があります。

ルール③:有効期限は5~7日間に設定する

【失敗パターン④の解決策】 クーポンの有効期限設定は、利用率に大きく影響します。

第2章で示した通り、有効期限の設定ミスは機会損失につながります。期限を長く設定しすぎると顧客の記憶から消えてしまい、逆に短く設定しすぎると利用機会を奪うことになります。筆者が関わった案件での分析では、有効期限が1週間以内のクーポンが最も高い利用率を示しました。

効果的な有効期限の設定は以下の通りです。

◆有効期限の設定基準

- 通常クーポン:配信日から5~7日間

- 週末限定クーポン:金曜配信で日曜まで(3日間)

- 誕生日クーポン:誕生月の1ヶ月間

配信曜日も重要な要素です。月曜日に配信すると週末までの期間が長すぎて忘れられやすく、金曜日に配信すると週末の来店につながりやすい傾向があります。

また、有効期限の2日前にリマインド通知を送ることで、利用率をさらに高めることができます。ただし、リマインド通知も全体の配信回数に含めて計算し、月4回の上限を超えないよう注意が必要です。

実際の運用では、「このクーポンはあと2日で期限切れです」というシンプルなメッセージで十分効果があります。

◆有効期限を適切に設定することで得られる効果

- 「今使わなければ」という意識が働く

- 来店行動につながりやすくなる

- 機会損失や顧客不満を防げる

実際の来店、利用につながるよう効果的にクーポンの有効期限を設定していきましょう。

ルール④:セグメント別配信で顧客に響く内容を届ける

【失敗パターン②の解決策】 全顧客に同じ内容のクーポンを配信する「一律配信」は、第2章で示した通り、開封率の低下を招きます。

この問題を解決するのが、第3章で解説したセグメント別配信です。筆者が関わった案件では、一律配信からセグメント別配信に切り替えることで、開封率が約1.5倍に向上しました。

セグメント別配信を実施する際の重要なポイントは以下の通りです。

◆セグメント設計の基本

- 購買履歴に基づく配信を最優先とする

- 来店頻度に応じて内容と割引率を変える

- 年齢層・性別データは購買履歴と組み合わせて活用

- 1セグメントは全体の10%以上を目安とする

20代の女性顧客にシニア向け商品のクーポンを配信しても、興味を持たれることはありません。逆に、頻繁に来店する常連客に「初回限定」のクーポンを送ることも、的外れな配信となります。

◆一律配信を続けることで発生する問題

- 開封率の継続的な低下

- 「このアプリのクーポンは自分に関係ない」という印象の定着

- プッシュ通知を無視する習慣の形成

- 競合他社アプリへの乗り換え

顧客一人ひとりに「自分に関係がある」と感じてもらえる内容を配信することが、長期的な成果につながります。

ルール⑤:効果測定指標を設定し定期的に検証する

クーポン配信の効果を継続的に改善するためには、明確な測定指標の設定が必要です。

筆者が推奨する主要な測定指標は以下の通りです。

◆クーポン配信の測定指標

- クーポン開封率(配信数に対する開封数の割合)

- クーポン利用率(開封数に対する利用数の割合)

- クーポン経由売上額

- プッシュ通知OFF率の推移

- セグメント別の効果比較

これらの指標を月次で集計し、効果が低いセグメントや配信パターンを特定します。

特に重要なのは、セグメント別の効果比較です。購買履歴に基づく配信と年齢層別配信のどちらが効果が高いかを数値で把握することで、次回以降の配信戦略を改善できます。

効果測定の結果、開封率が10%を下回るセグメントや配信パターンは、内容や配信タイミングの見直しが必要です。逆に、開封率が30%を超えるセグメントは、配信頻度を増やすことで、さらなる売上向上が期待できます。

ただし、短期的な売上だけでなく、プッシュ通知OFF率やアプリアンインストール率など、長期的な顧客関係に影響する指標も同時に監視することが重要です。

店舗スタッフへの情報共有も忘れずにしましょう。セグメント別配信では複数種類のクーポンが同時に流通するため、店舗スタッフへの情報共有が不可欠です。

◆店舗スタッフへの情報共有方法

- クーポン配信と同時に店舗管理者へメール通知

- 店舗スタッフ向けアプリで配信中クーポン一覧を表示

- レジシステムでのクーポン自動判定機能を実装

- 週次ミーティングで配信スケジュールを事前共有

店舗スタッフがクーポン内容を把握していないと、顧客から質問された際に答えられず、顧客満足度の低下につながります。

5. 実践で使えるチェックリスト

クーポン配信を実施する前に確認すべき5項目のチェックリストを提供します。これらの項目すべてに「YES」と回答できない場合は、配信内容の見直しを推奨します。

チェック①:配信頻度は月4回以内か

「今月の配信回数は4回以内に収まっていますか?」

この質問に「NO」と答える場合、配信計画の見直しが必要です。配信回数が多すぎると、プッシュ通知をOFFにされるリスクが高まります。

特に注意が必要なのは、セール期間中です。「セールだから配信を増やそう」という判断は、長期的には顧客との関係を損なう可能性があります。

配信回数の確認方法は以下の通りです。

◆配信回数の確認項目

- 通常クーポン配信:月4回以内

- リマインド通知:月2回以内

- イベント告知:月1回以内

- 合計配信回数:月7回以内

複数種類の通知を合算して、月間の総配信回数を管理することが重要です。

チェック②:セグメント設計は適切か

「このクーポンは本当にこのセグメントの顧客が必要としていますか?」

一律配信ではなく、顧客属性や行動履歴に基づいたセグメント別配信になっているかを確認します。

セグメント設計で確認すべき点は以下の通りです。

◆セグメント設計の確認項目

- 購買履歴との関連性があるか

- 来店頻度に応じた内容になっているか

- 年齢層・性別に適した商品か

- セグメントサイズは適切か(小さすぎないか)

セグメントが細かすぎると、配信対象者が少なくなり、運用コストに見合わない場合があります。1セグメントあたり最低でも全体の10%以上の顧客が含まれることを目安とします。

チェック③:割引率と有効期限は適切か

「割引率は10%以上で、有効期限は5~7日間に設定されていますか?」

割引率が低すぎるとクーポンが利用されず、有効期限が不適切だと機会損失につながります。

確認項目は以下の通りです。

◆割引率・有効期限の確認項目

- 割引率:10%以上(来店促進なら15%以上)

- 有効期限:5~7日間(週末限定なら3日間)

- 配信曜日:金曜日配信が週末来店につながりやすい

商品の利益率を確認し、過度な割引になっていないかもチェックが必要です。

チェック④:店舗スタッフへの共有は完了しているか

「配信するクーポンの内容を店舗スタッフが把握していますか?」

セグメント別配信では複数種類のクーポンが同時に流通するため、店舗スタッフへの情報共有が不可欠です。

共有すべき情報は以下の通りです。

◆店舗スタッフへの共有内容

- クーポンの種類と割引内容

- 対象商品と除外商品

- 有効期限

- 想定利用者数

- レジでの処理方法

配信前日までに店舗管理者への情報共有を完了させることで、レジでの混乱を防ぐことができます。

チェック⑤:効果測定の準備は整っているか

「このクーポン配信の効果をどの指標で測定しますか?」

効果測定の準備ができていない配信は、改善につながりません。

測定すべき指標は以下の通りです。

◆効果測定の準備項目

- 開封率の目標値を設定しているか

- 利用率の目標値を設定しているか

- 売上増加額を測定できる仕組みがあるか

- セグメント別の比較ができるか

これらの指標を配信前に設定し、配信後1週間以内に効果検証を行うことで、次回配信の改善につなげることができます。

このチェックリストを配信前に必ず確認することで、失敗のリスクを大幅に減らし、効果的なクーポン運用が実現できます。

まとめ

店舗アプリのクーポン配信において最も重要なのは、「顧客に本当に必要とされる内容を、適切な頻度で届ける」ことです。

本記事で解説した運用ルールの重要ポイントは以下の通りです。

- 配信頻度は月4回以内に制限し、プッシュ通知OFF率を抑える

- 一律配信ではなく、購買履歴・来店頻度・年齢層に基づくセグメント別配信に切り替える

- 割引率は最低10%以上、有効期限は5~7日間を基準とする

- 店舗スタッフへの情報共有を徹底し、レジでの混乱を防ぐ

- 開封率・利用率・売上増加額を定期的に測定し、継続的に改善する

筆者の経験では、セグメント別配信に切り替えることで、開封率が約1.5倍に向上し、クーポン経由の売上も大幅に増加しました。この成果は、「多くのクーポンを配信する」のではなく、「顧客が本当に必要とするクーポンを配信する」という方針転換によって実現したものです。

ECサイトや店舗アプリの運営を担当されている方は、まず配信頻度の見直しから始めてください。配信回数を減らすことで、1通あたりの価値が高まり、結果的に高い効果を得ることができます。

クーポン配信の成功は「配信数」ではなく「配信の質」で決まることを、ぜひ参考にしてください。

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。