首都圏を中心に、広域で総合スーパーや食品スーパーを展開する西友は、日本で初めてネットスーパー事業を立ち上げた企業としても知られています。

今年(2025年)5月に25周年を迎えた西友のネットスーパー事業は、同年1月現在、ほぼすべての店舗で黒字化を達成しており、顧客の利便性と収益性の双方を高めつつ、今後も積極的に事業を展開していく方針が示されています。

出所:株式会社西友ニュースリリース「西友、2000年に開始した日本初のネットスーパー事業が25周年」(2025年1月27日)

一方で、西友の経営体制はこれまで幾度も大きく変化しており、そのたびに親会社の意向を受けて、店舗事業だけでなく、ネットスーパーを含むEC領域の運営方針も見直されてきました。直近では、2025年7月1日付でトライアルホールディングスの完全子会社となり、新たな体制がスタートしています。

出所:株式会社トライアルホールディングスニュースリリース「トライアルホールディングスと西友の経営統合が完了 西友の新社長に楢木野 仁司が就任」(2025年7月2日)

今後の動向に注目が集まる西友について、ネットスーパー事業に注目し、これまでにどのような歩みを辿ってきたのかを振り返り、各時代においてどのような戦略のもとに事業が展開されてきたのかを整理します。

西友の経営体制の変化と事業展開

本稿では西友のネットスーパー事業が辿ってきた歩みを振り返りますが、それに先立って、企業としての西友の沿革について、簡単に触れておきましょう。

◆西友の経営体制の変遷と主要な事業の動向

-300x253.jpg)

出所:株式会社西友公式ウェブサイト掲載情報を元に作成。

この事業年表を見ると、西友が日本の小売業の中でも長い歴史を持っていること、経営体制が目まぐるしく変化していることがわかります。

また、日本の小売業において、エポックメイキングと呼べるような重要な出来事がいくつもあります。大型店全盛だった時代にコンビニエンスストアの展開を始めたこと、今では世界各国に店舗を展開するブランドに成長した「無印良品」を立ち上げたこと、そして、日本で初めてのネットスーパー事業を開始したことは、特筆すべき重要な出来事だと言えるでしょう。

西友がネットスーパー事業を立ち上げた2000年当時の状況

西友がネットスーパー事業を立ち上げたのは2000年でした。この頃のネットスーパー事業を取り巻く環境を確認しておきましょう。

2000年というと、「IT革命」が新語・流行語大賞の大賞を受賞し、アマゾンが日本で事業を開始した年です。国内のEC市場は黎明期で、この年のEC化率は0.26%に過ぎず、食料品に限ればEC化率は0.11%(食料品の市場規模全体の約1,000分の1)という低い水準でした。

情報出所:経済産業省「平成12年度電子商取引に関する市場規模・実態調査」

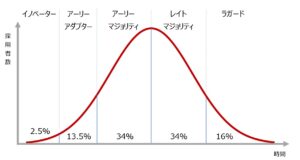

この頃のECは、イノベーター理論で言えば、最初期の採用者である「イノベーター」が利用し始めた時期にあたります。

◆イノベーター理論

出所:Everett M. Rogers, “Diffusion of Innovations,” New York : The Free Press of Glencoe, 1962.を元に作成。

イノベーター理論とは、1962年にエベレット・M・ロジャースが提唱した、新しく登場した商品やサービスの市場における普及率を説明するマーケティング理論で、商品やサービスが普及する過程を、採用する(購入・使用する)タイミングが早い消費者から順に、次のように分類しています。

- イノベーター(革新者、最初の2.5%)

- アーリーアダプター(初期採用者、次の13.5%)

- アーリーマジョリティ(前期多数者、次の34%)

- レイトマジョリティ(後期多数者、次の34%)

- ラガード(遅滞者、残りの16%)

西友がネットスーパー事業を開始した2000年当時、国内でECを利用している消費者はごく一部で、食料品にいたっては、ECで購入する消費者は、ほとんどいない状況でした。

近い将来、「IT革命」が社会を変えることが予見されていたとはいえ、この時期にネットスーパー事業を立ち上げた西友のチャレンジは、極めて先駆的であり、大胆な決断だったと言えるでしょう。

転換期1:2000年代 ネットスーパー導入期

このような状況の中、西友はネットスーパー事業を開始しました。ここでは、事業開始から、10年あまりの導入期の歩みを振り返ります。

ネットスーパー事業開始直後の概況

2000年5月、東京都杉並区の阿佐ヶ谷店において、加工食品や日用雑貨など約4,000品目を対象に、ネットスーパー事業を開始しました。

注文がインターネットで入ると、店舗の従業員が売場を巡回して商品をピックアップし、店に待機している委託先の軽トラックで出荷するという運用スキームが採られました。

営業中の既存店舗でネットスーパーを開始する際に必要な設備は、バックヤードの冷蔵庫程度にとどまりました。そのため、実施店舗を増やしても、初期投資は1店舗あたり100万~200万円と、比較的低コストで済みました。

事業開始直後からネットスーパーは好評を博し、2000年6月の日本食糧新聞によれば、平均客単価は予想を200円上回る5,200円に達したといいます。

また、事業開始時には配達時の鮮度管理の難しさなどから、青果はは取り扱っていなかったのですが、顧客ニーズに応える形で、同年6月に販売を開始したところ、売れ筋トップ10のうち9商品を青果が占めるほどの人気となり、利用者数も急増しました。これを受け、西友は精肉や鮮魚の取り扱いにも踏み切りました。

◆西友のネットスーパー開始時のロゴ(2000年当時)

画像出所:西友公式ウェブサイト「西友の歩み」

2000年9月には、新たに7店舗でネットスーパーを展開し、杉並区と練馬区を中心に、合計8店舗での提供体制となりました。

ネットスーパー事業開始から1~2年後の概況

ネットスーパー事業開始から約1年後の2001年6月末時点の営業概況は以下の通りです。

- 顧客男女比 女性80%、男性20%

- 顧客平均年齢 37.4歳

- 売れ筋商品 生鮮食品、ペットボトル飲料、米など

- 客単価 約6,000円

- 1日当たりの受注件数 130~160件

- 会員数 約15,000人

- 対象世帯数 約140万世帯

- 出庫店舗数 8店舗

2002年3月時点では、ネットスーパーの対象エリア内に35店舗がありましたが、実際に配送拠点として稼働していたのは12店舗にとどまっていました。おそらく、品揃えの豊富な大型店舗などを配送拠点に選ぶことで、業務の効率化を図っていたと考えられます。

初期から高いサービス水準だった西友のネットスーパー

当時のサービスは非常に高い水準を誇っており、配達時間の指定が可能で、注文から最短2時間での受け取りが可能でした。配達は深夜0時まで対応しており、販売価格は店頭と同一。支払いはインターネット上でのクレジットカード決済、送料は1件あたり500円という設定でした。

ただし、2025年現在では一般化している「置き配」には対応しておらず、対面での受け取りが前提となっていた点は、時代の違いを感じさせます。とはいえ、サービス全体としては、現在のネットスーパーと比べても遜色のない水準と言えるでしょう。

また、2000年代初頭ならではの先進的な取り組みとして、ネットスーパーの利用を促進するために、インターネット接続料込みで月額3,980円のパソコンリースを実施していたことも特筆に値します。さらに、携帯電話への商品情報配信といったプロモーションも展開されていました。

情報出所:川辺信雄(2011)「ネットスーパーの生成と発展―バーチャル・ビジネスとリアル・ビジネスと統合」『早稲田商学』(429)。日本食糧新聞「西友の『ネットスーパー』事業好調」(2000年6月28日、3面)。LNEWS「西友/ネットスーパー9月1日より配送対象エリアを拡大」(2001年7月22日)

2002年には、コンビニエンスストアのam/pmで、インターネットで受注した商品を宅配する事業を展開していたエーエム・ピーエム・ジャパンと、ネットスーパー事業で提携しました。西友の生鮮食品、am/pmの弁当や総菜で、互いに不足している品揃えを補完し合うねらいがあったようです。この時点で、両社とも、配送コストや人件費を吸収できず、赤字が続いていたとされます。この提携により、事業規模を拡大することで、運営コストを引き下げ、黒字化を目指しました。

情報出所:日本経済新聞「西友とam/pm、ネットスーパーで提携—サイト接続、即日宅配」(2002年5月28日)

成長はしたものの本格的な拡大には至らず

その後、2000年代におけるネットスーパー事業は、急激な拡大とはならなかったものの、徐々に成長の歩みを進めていきました。この時期には、パソコンに加えて、NTTドコモ、KDDI、ボーダフォン(現ソフトバンク)の携帯電話からも注文が可能となるなど、注文手段の多様化も図られています。

2006年5月時点では、首都圏の22店舗が配送拠点となり、会員数は78,000人に達しています。2008年10月には会員数が15万人となり、2009年4月には首都圏の約50店舗にネットスーパーが導入されるまでに至りました。

情報出所:日本経済新聞「ネットスーパー、イオン、50店舗超に拡大―今期、本格参入、当日宅配、利便性高く」(2009年4月5日)

なお、この時期の西友は、2002年に世界最大の小売企業である米国ウォルマートと包括的業務提携を締結した後、2008年にはウォルマートの完全子会社化によって上場廃止となり、2009年には従来の株式会社から合同会社へと改組しています。

このように、経営体制が大きく変わったことに加え、当時はまだ食料品をECで購入する消費者はマイナーな存在だったこと(経済産業省の推計によると、2009年のEC化率は2.08%、食料品のEC化率は0.62%にすぎませんでした)、同社の戦略上、店舗事業の立て直しが優先され、ネットスーパー事業の優先度は必ずしも高くなかったことなどから、西友におけるネットスーパーは2000年代を通じて、事業としての成長は一定の進展を見せつつも、本格的な拡大には至らなかったと言えるでしょう。

情報出所:経済産業省「平成21年度我が国情報経済社会における基盤整備(電子商取引に関する市場調査)報告書」(2010年7月)

転換期2:2011年~2017年 ネットスーパー拡大期

西友がネットスーパー事業を開始して10年以上が経過し、一定の支持を得ていたものの、事業規模はなお限定的でした。2011年から2017年にかけては、その拡大に向けて次々と施策が打たれた時期にあたります。

ネットスーパー事業の全国展開を目指す計画

2000年5月にネットスーパー事業を開始してから約10年半後の2011年1月、西友は、同事業の全国展開を目指す計画を発表しました。

当時、ネットスーパーのサービス提供エリアは、関東地方にある47店舗がカバーする範囲にとどまっていましたが、今後は関東での提供店舗をさらに拡大するとともに、北海道・東北・長野・東海・関西・九州の各地域でもサービスを開始し、2011年末までに125店舗、2013年末までには全店の9割以上に相当する350店舗にまで拡大する計画でした。

また、取り扱い商品も、それまでの食品や日用品に加えて衣料品や住居用品へと広げ、より幅広いニーズに対応することを目指していました。これらの取り組みにより、5年間で会員数を10倍の260万人に、売上高を20倍にするという目標を掲げていました。

この時期には他社もネットスーパーに注力しており、たとえばセブン&アイ・ホールディングスは、全国130店舗以上でサービスを提供していました。こうした競合企業に対抗するかたちで、西友もネットスーパーの全国展開に踏み切ったのです。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「西友 2011年 ネットスーパーを全国展開」(2011年1月25日)。日本経済新聞「ネットスーパー、西友が全国展開、13年末メド」(2011年1月26日)。日経MJ「ネットスーパー、13年に店舗の9割で、西友、英アズダを参考」(2011年1月28日)。

DeNAとの提携による「SEIYUドットコム」スタート

その後、西友は2012年7月、DeNAとオンラインショッピングサービスに関する契約を締結しました。同年11月には、DeNAのウェブサイト開発・運営における技術とノウハウを活用して、ネットスーパーのユーザーインターフェースを刷新し、その結果、売上高は2013年4月までに前年同期比で50%増加するなど、好評を博しました。

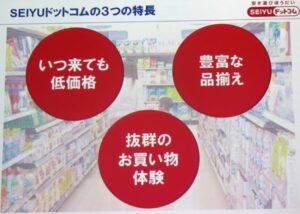

2013年6月には、従来のネットスーパーを全面改装した新しいオンラインショッピングサイト「SEIYUドットコム」をグランドオープンしました。サイトの運営は西友がDeNAと協働で行い、サイト構築をDeNAが担当しました。

「SEIYUドットコム」は、店舗から近隣エリアに商品を配達する「ネットスーパー便」(従来のネットスーパー)に、配送センターから商品を届ける「配送センター便」が新しく加わったサービスです。これにより、店舗がないエリアを含む、全国への配送を行えるようになりました。

◆2013年6月にスタートした「SEIYUドットコム」の特長

画像出所:INTERNET WATCH「いつ来ても低価格」をネットでも、「SEIYUドットコム」正式開始~DeNA連携も」(2013年6月27日)

顧客は、「SEIYUドットコム」のサイト内で、「ネットスーパー便」と「配送センター便」の両サービスを同時に利用することができるようになりました。送料は315円ですが、両サービスの合計金額が5,000円以上になると無料になります。

また、西友の店舗で取り扱いのなかったウォルマートUSからの直輸入商品を集めた「アメリカンコーナー」を新たに設けることなどにより、取扱い品目数を3年間で10万品目まで増やす計画を発表しました。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「西友の低価格と10万品目の品揃えを全国へ『SEIYUドットコム』6月27日午後3時グランドオープン」(2013年6月27日)。日本経済新聞「西友・DeNAが新型ネットスーパー 店舗経由と直送を併用」(2013年6月28日)。

なお、2013年6月時点で、店頭から商品が届く「ネットスーパー便」を提供していたのは、17都道府県の合計109店舗でした。2011年1月に発表した計画では、ネットスーパーを「2011年末までに125店舗、2013年末までに350店舗に拡大する」としていましたが、計画通りには進まなかったことがわかります。

そこで、発想を転換し、DeNAとの提携を通じて、ネットスーパーとECを融合させた「SEIYUドットコム」を立ち上げ、自社単独では困難だった全国展開を図ろうとしたものと考えられます。

「SEIYUドットコム」はグランドオープン後の初年度に、売上は前年比40%増、会員数は50%増を達成しています。ネットスーパーのみだった時代とは提供サービス内容が大きく異なるため、売上や会員数の増加率は参考に留めるべきですが、顧客の支持を得ていたのは間違いありません。

この成長の背景には、ネットスーパーの先進国である英国のスーパーマーケットで、当時ウォルマートグループだったASDA(アズダ)のモデルを参考に、リピーターを増やすための顧客管理方法を導入したり、店舗での商品ピッキング作業や配送の効率化を進め、より多くの顧客にサービスを提供できる仕組みを構築したことなどがあります。

サイトの改善は、アクセス解析やアンケート調査による顧客の購買行動の理解に基づいて行われますが、DeNAによるスピーディな仮説・実行・検証のプロセスによって、短期間で顧客体験の向上を図ることが可能になりました。

また、西友の店舗がないエリアにもサービス提供可能な「配送センター便」では、年末年始や消費増税前などの需要期に大型プロモーションを実施し、話題を喚起することで、認知向上を図り、若年者や単身者を中心に顧客開拓にも取り組みました。

なお、2014年9月の『ダイヤモンド・チェーンストア・オンライン』の記事によると、当時の「SEIYUドットコム」の売上構成比は、「ネットスーパー便」が75%、「配送センター便」が25%を占めていました。

西友が10年以上にわたって展開してきたネットスーパーの売上比率が高いのは当然としても、新たに取り組み始めてから1年ほどしか経っていないECの売上が全体の4分の1を占めていたという事実は、店舗のない地域でも一定の需要が存在していたことを示していると言えるでしょう。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「SEIYU ドットコム 1 周年記念“安さ選びほうだい”『夏祭りスペシャル』を実施」(2014年7月7日)。ダイヤモンド・チェーンストアオンライン「いつでもどこでも、『セイブ・マネー・リブ・ベター』を提供=西友ドットコム執行役員 久野克宜」(更新日:2014年9月1日、閲覧日:2025年7月15日)

スマホ対応・店舗受け取り・ギフト需要への対応

2015年、西友は「SEIYUドットコム」をKDDI運営の「auショッピングモール(現au PAYマーケット)」に出店しました。スマートフォンによるモバイル・コマースの成長が著しかった時期であり、auとの連携により、スマートフォンユーザーの需要を取り込む狙いがあったと考えられます。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「『au ショッピングモール』に初の 総合スーパーマーケット開店」(2015年4月16日)

また、同年には、店舗に設置したロッカー「うけとロッカー」、店内のサービスカウンター「どーぞカウンター」で、「SEIYUドットコム」の一部の注文商品を受け取れる仕組みを導入しました。自宅以外で商品を受け取れるようにすることで、利便性向上を図るねらいがありました。また、ネットで注文した商品を店舗で受け取ってもらうことで、来店機会を増やし、受け取るついでに店内での購買を促すねらいもあったと考えられます。

情報出所:ECzine「ネットスーパー『SEIYUドットコム』、商品を自宅以外で受け取れる『セルフピックアップ』サービス」(更新日:2015年9月18日、閲覧日:2025年7月10日)

同じく2015年には、「SEIYUドットコム」内に「SEIYUドットコム ギフト館」をオープンしました。これは、お中元やお歳暮などのシーズンギフトを、混み合う店頭で並ばず、できるだけ簡単に、自身の都合が良いときに時間をかけずに買いたいという顧客のニーズに対応するものでした。「ギフト館」は、2025年7月現在も西友によって運営されています。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「西友、オムニチャネル対応を強化」(2015年10月15日)

この時期、西友はネットスーパーおよびECにおいて、顧客の利便性向上のために、様々な施策を講じていることがわかります。

ネットとリアルに対応した「ハイブリッド型店舗」

西友は、2016年6月に、ネットスーパーへの対応力を高めた新しいタイプの店舗、西友豊玉南店を東京都練馬区に出店しました。この店舗は、1階が通常の売場で、顧客が買物をするスペースになっており、2階はネットスーパー用の倉庫および作業スペースという「ハイブリッド型店舗」でした。

◆2016年にオープンした「ハイブリッド店舗」西友豊玉南店

画像出所:日本経済新聞(2016年6月7日)

オープン当時における西友豊玉南店のネットスーパーは以下のような特長を有していました。

- 高頻度注文商品(常温・チルド商品)は2階の専用棚でストック

- 生鮮食品や冷凍食品、中・低頻度商品等は、1階の売場からピッキング

- 4件分の注文を同時ピッキングできるオリジナルカートを導入

- 携帯端末に4件分の注文を最短距離でピッキングできる順番を表示

- 配送時間枠は2016年6月の開始時は6便体制、秋に11便体制に

- ネットスーパー配送トラック専用の出荷ドックを整備

このように、ネットスーパーの作業効率を高める多様な施策を取り入れた結果、受注・配送能力は通常店舗の3〜4倍にまで拡大しました。これにより、配達範囲も店舗周辺にとどまらず、広域にわたって対応可能となっていました。

情報出所:合同会社西友プレスリリース「ウォルマート・グループ初のハイブリッド型店舗誕生 1階が店舗、2階がネットスーパー専用フロアの新形態」(2016年6月7日)

なお、当時は「ハイブリッド型店舗」の2店舗目を2016年内に開業する方針を掲げていましたが、その後、同様の店舗が増えたという公式な発表や報道は確認されていません。また、他社も意欲的に取り組んでいるネットスーパー事業ですが、同種の店舗の展開を進めている例はないと思われます。

2025年現在、西友は店舗出荷型のネットスーパーに注力していますが、かつての「ハイブリッド型店舗」で導入された施策や蓄積されたノウハウが、現在の事業に活かされている可能性は十分にあると考えられます。

転換期3:2018年~2023年 楽天との協業期

西友は2013年以降、DeNAと共に「SEIYUドットコム」を運営してきましたが、2018年に大きな転機を迎えることになります。

ウォルマートと楽天の提携による「楽天西友ネットスーパー」スタート

2018年1月、西友の親会社だった米国ウォルマートと楽天が戦略的提携を発表しました。同年10月、西友と楽天が協働運営する「楽天西友ネットスーパー」がグランドオープンしました。

◆楽天西友ネットスーパーのロゴ

画像出所:西友公式ウェブサイト「西友の歩み」

「楽天西友ネットスーパー」は、西友の持つ生鮮食品の販売をはじめとするスーパーマーケット運営のノウハウと、楽天が有する約9,900万の会員基盤やECに関する知見といった、両社の強みを活かして協働で運営するネットスーパー事業です。

顧客にとって、ネットスーパーでの買物で「楽天スーパーポイント」を貯めたり使ったりすることができるようになることは大きな魅力だと言えます。それ以外の「楽天西友ネットスーパー」の主な特長は以下の2点です。

①最大20,000品目の豊富な品揃え

- 低価格と質を両立させた生鮮食品をはじめとする食品や日用品

- 時短ニーズに対応したカット野菜や半調理品

- ミールキットなどの簡便商品

- 「楽天市場」で人気のお取り寄せグルメ

- 農業サービス「楽天ラグリ(現・楽天ファーム)」の有機野菜

②受注可能件数を最大化する配送キャパシティ

- 西友の店舗からの配送

- 千葉県柏市のネットスーパー専用のセンターからの配送

- 東京都内数か所の拠点からの配送

ネットスーパー専用センターには冷蔵庫・冷凍庫が完備されており、常温・冷蔵・冷凍の3温度帯での商品保存が可能です。のちに、こうした専用センターは、神奈川県横浜市(2021年)、大阪府茨木市(2022年)、千葉県松戸市(2023年)にも開設され、配送キャパシティの拡充が図られました。

情報出所:楽天株式会社・合同会社西友プレスリリース「楽天と西友、「楽天西友ネットスーパー」をグランドオープン - ネットスーパー専用配送センターの本格稼動でお客様の利便性を向上 -」(2018年10月25日)

DeNAとの提携期の「SEIYUドットコム」でも、店舗とセンターから商品を配送していましたが、店舗からはネットスーパー(スーパーマーケットの品揃え)の注文商品、センターからはECの注文商品を配送していました。

これに対し、「楽天西友ネットスーパー」は、店舗からはもちろん、センターからもネットスーパーの商品を配送するものでした。そういう意味では、「楽天西友ネットスーパー」は、「ハイブリッド型の配送方式」を採用したと言えるでしょう。

西友が「楽天市場」に出店

2019年4月、西友は「楽天市場」に「西友楽天市場店」を出店しました。酒、飲料、米、紙おむつ、粉ミルクなど、約450品目をケース売りや大容量規格で揃え、顧客の「まとめ買いニーズ」対応したものです。

同店の主な利用者として想定されていたのは、西友の店舗がない地域に住む消費者や、重くかさばる商品を店舗から持ち帰ることに負担を感じる顧客層でした。

西友と楽天は、前年に「楽天西友ネットスーパー」をスタートしましたが、2019年4月時点で、配送対象エリアが17都道府県の一部に留まっていました。そこで、「楽天市場」への出店により、西友の店舗や配送センターがない地域にも配送エリアを拡大して、売上の増加を目指したのです。

情報出所:合同会社西友ニュースリリース「西友、『楽天市場』に出店、まとめ買い需要に対応 飲料やコメなどケース売りや大容量の商品を品揃え」(2019年4月23日)。日本経済新聞「西友、『楽天市場』に出店、全国に無料配送」(2019年4月23日)

「OMOリテーラー」へと舵を切る西友

2020年11月、楽天とKKRが、ウォルマートから西友の株式を取得することで合意しました。その際の発表で示されたのは以下の事項でした。

- 西友のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を加速化

- 楽天とKKRは西友が革新的で日本を代表するリテーラーとなることを支援

- 西友は地域に密着した革新的な小売企業を目指す

- 西友はオンラインとオフラインを融合した国内有数の「OMOリテーラー」を目指す

情報出所:ウォルマート・インク、KKR & Co. Inc.、楽天株式会社プレスリリース「KKR と楽天、ウォルマートから西友株式を取得 西友は日本を代表する OMO リテーラーを目指してデジタル化加速へ」(2020年11月16日)

「OMO」は「Online Merges with Offline」の略で、「オンラインとオフライン(実店舗)の垣根をなくすことで、顧客がより効率の良い購買体験ができるようにするためのマーケティング施策」を意味します。

楽天と西友は2021年9月に「楽天西友ネットスーパー」向けのスマートフォンアプリの提供を始めますが、2022年4月には、このアプリに店舗でも使える機能を追加し、「楽天西友アプリ」としてリリースします。

これにより、「楽天西友アプリ」で、「楽天西友ネットスーパー」と、「楽天ポイントカード」(ポイントサービス)、「楽天ペイ」(スマホ決済)の機能を、ネットスーパーでも店舗でも使えるようになりました。

情報出所:楽天グループ株式会社・合同会社西友ニュースレター「楽天と西友、『楽天西友ネットスーパー』のスマートフォンアプリを提供開始」(2021年9月24日)。株式会社西友・楽天グループ株式会社・楽天ペイメント株式会社・楽天Edy株式会社・楽天カード株式会社プレスリリース「西友と楽天、『楽天ポイント』を軸とする OMO 戦略の新協業体制を本格展開」(2022年3月10日)

転換期4:2024年~現在 単独での店舗出荷型ネットスーパー期

このように、楽天グループは、西友の「OMOリテーラー化」を推進するために、強力なバックアップを続けていたのですが、2024年に、西友のネットスーパー事業は、またしても大きな方向転換をすることになります。

楽天との合弁ネットスーパー事業の終了

2023年12月に、楽天と西友は以下のことを発表しました。

- 楽天と西友による「楽天西友ネットスーパー」の合弁事業は終了する

- 今後は、楽天がセンター出庫型ネットスーパー事業の運営を継続する

- 西友は店舗出荷型ネットスーパー事業を単独運営する形態に移行する

これにより、西友のネットスーパー事業は、近い将来、何度目かの大きな方針転換をすることが明らかになりました。

同時に、西友と楽天は引き続き戦略的協業関係を維持することも示されました。楽天ポイントプログラムを中心とした顧客獲得プロモーションやデジタルマーケティング、店舗でのキャッシュレス決済などは、今後も両社で協力して進めることが発表されています。

西友は、2024年以降のネットスーパー事業やOMOについて、以下のように説明しています。

「西友の店舗型ネットスーパーは、これまで積み重ねてきた店舗オペレーションの生産性改善と配送効率改善などによって、既に9割を超す店舗で黒字化を果たしており、来年には全店舗で黒字化を達成できる見込みです。今後は、経営資源を店舗型ネットスーパー事業へ集中させることで、更に収益性を高めながら積極的に拡大していく方針です。実店舗とオンラインの両面で最高のOMOサービスを提供し、ネットスーパーにおいて圧倒的なNo.1を目指します」(引用)

情報出所:楽天グループ株式会社、株式会社西友プレスリリース「楽天による楽天西友ネットスーパー株式会社の完全子会社化合意に関するお知らせ 」(2023年3月28日)

新生「西友ネットスーパー」スタート

西友は2024年9月、自社単独で店舗出荷型の「西友ネットスーパー」をスタートさせました。

◆西友ネットスーパーのロゴ

画像出所:西友公式ウェブサイト「西友の歩み」

「西友ネットスーパー」のサービスは、楽天が運営するネットスーパーのプラットフォーム「楽天全国スーパー」内で提供されています。

◆パソコンのブラウザで閲覧した「西友ネットスーパー」

画像出所:筆者が「西友ネットスーパー」の画面をキャプチャ。

「西友ネットスーパー」の主な特長は以下の4点です。

①品揃えと鮮度へのこだわり

- 店舗出荷ならではの生鮮食品

- 西友でのみ購入できるプライベートブランド「みなさまのお墨付き」

- ネットスーパー専任者が売場で丁寧に商品をピックアップ

②OMO機能を備えた「西友アプリ」で快適に買物できる

- 見やすい注文画面:店舗の棚を見ながら買物している感覚をネットスーパーで実現することを重視し、比較購入がしやすい

- 便利な購入履歴:リピート購入する商品を忘れずにスピーディーに注文できる

③生活スタイルに合わせた注文と配送を選択できる

- お届け時間は1日6枠(2時間ごと)

- 3日先まで予約可能

- 注文から最短4時間で配送

- 24時間注文可能

③「楽天ポイント」がもらえる

- 購入金額100円で「楽天ポイント」が1ポイント付与される

- 「楽天ポイント」の増量日などお得な日がある

情報出所:株式会社西友プレスリリース「9月25日(水)より『西友ネットスーパー』がサービスを開始~お客さまの切り替え手続きは簡単!新アプリとウェブサイトに移行し、OMO をさらに加速~」(2024年8月7日)

25周年を迎えた西友のネットスーパー事業の現状

2025年5月に開始から25周年を迎えた西友のネットスーパー事業は、2025年1月時点、13都府県の約100店舗でサービスを提供しています。

上述した4つ以外の主な特長(スペック)は、以下の通りです。

- 取扱い品目:最大18,000品目 (生鮮食品、加工食品、冷凍食品、日用消耗品、惣菜など)

- 配送料:330円(税込)

- 送料無料となる注文金額条件:5,500円以上(税込、一部地域を除く)

西友によれば、「収益化が難しいと言われるネットスーパー事業において、西友では、先駆企業として25年間培ってきた生産性向上などのノウハウにより、現時点でほぼ全店で黒字化を達成しております」(引用、2025年1月時点)ということで、今後もネットスーパー事業を積極的に展開することを明らかにしています。

また、今後の成長戦略として「OMOの本格展開」を挙げています。この背景には、「コロナ禍を経て、生活インフラの一つとして認知と利用が高まったネットスーパーは、今後ますます、店舗でのお買い物の代替手段の域を超えて、日頃ご愛用いただいている店舗の商品を、その時々のお客さまのお買い物ニーズによって、リアル(店舗)とネットの両方を使いながら購入する消費スタイルを支えるサービスになっていく」(引用)という想定があります。

情報出所:株式会社西友ニュースリリース「西友、2000年に開始した日本初のネットスーパー事業が25周年」(2025年1月27日)

まとめ

本稿では、2000年に始まった西友のネットスーパー事業の25年にわたる歩みを振り返りました。

日本のEC黎明期にこの分野に挑んだ西友は、時代ごとに意欲的な取り組みを重ねてきました。ただし、その間には度重なる経営体制の変更があり、事業の方向性を修正せざるを得ない局面も多かったと見られます。市場や競合環境だけでなく、自社の経営資源や戦略までもが大きく変化するなかでの事業運営だったと言えるでしょう。

それでも、ウォルマート傘下で店舗改装に注力できたことや、DeNAや楽天といった企業との協業によって蓄積されたデジタルマーケティングのノウハウは、現在のネットスーパー事業やOMO戦略の基盤に少なからず活かされているはずです。

そして今、西友は再び大きな変化のなかにあります。

2025年3月、トライアルホールディングスが西友を子会社化することが発表され、同年7月には完全子会社となりました。トライアルホールディングスは、この統合により「西友が展開するEC事業も当社のEC事業が更なる飛躍をする上でのシナジーを期待しています」と述べています。

出所:株式会社トライアルホールディングス「株式会社西友の株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ」(2025年3月5日)

トライアルのこれまでの事業展開を見ると、店舗における先進的なIT活用で注目を集める一方、EC領域では本格的な成果を出せていませんでした。

今後、西友が蓄積してきたネットスーパーの技術や運営ノウハウが、トライアルのEC事業の再構築にどのように貢献するのか。また、トライアルの高い技術力が、西友を「店舗とネットが融合した新たな買物体験=OMOリテーラー」へと導くことができるのか。

これまで幾度となく経営体制の変遷を経験してきた西友の新たな一歩と、ネットスーパー事業の行方に、注目していきたいと思います。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

“25周年を迎えた西友「ネットスーパー」4つの転換期” への2件のフィードバック