家電量販店でも、ドラッグストアでも、ネット通販でも目にする「アイリスオーヤマ」。

名前は知っていても、どんな会社なのか詳しく知る人は意外と少ないかもしれません。生活家電や収納用品のメーカーとして知られていますが、実は法人向けソリューションや海外事業にも力を入れており、日本の製造業の中でも異色の進化を遂げています。

また、長年にわたりネット通販事業に取り組み、着実に売上を伸ばしてきた同社は、最近、自社ECサイト「アイリスプラザ」のマーケットプレイス化という新たな方針を打ち出しました。これにより、今後さらに大きな成長が期待されます。

本稿では、注目が集まるアイリスグループのネット通販事業を取り上げ、その戦略について解説します。

アイリスオーヤマ(アイリスグループ)の基本情報

はじめに、アイリスオーヤマおよびアイリスグループについて、基本的な情報を確認しておきます。

アイリスオーヤマの企業概要

同社の公式ウェブサイトでは、会社概要として次のように紹介されています。

◆アイリスオーヤマの会社概要

出所:アイリスオーヤマ株式会社公式ウェブサイト「2025年度会社案内」を元に筆者作成。

この表の「売上高」はアイリスオーヤマの単体売上高、「グループ売上高」はアイリスグループ全体の売上高を意味します。同社は株式公開されていないこともあり、売上高が注目されることは多くないですが、かなり大きな事業規模であることがわかります。

「事業内容」には、「生活用品の企画、製造、販売」とあります。「企画、製造」だけであればメーカーといえるところですが、これらに加え、「販売」を事業体系に組み込んでいる点に、アイリスオーヤマの独自性が見られます。

アイリスグループの成長の軌跡

同社の事業規模は非常に大きく、事業領域も独自性に富んでいます。これまでアイリスグループは、オイルショックや震災などの社会的変化に柔軟に対応し、そのたびに変革を重ねてきました。こうした変革の連続こそが、現在のビジネススタイルを形作ったと言えます。

それでは、同社の歩みを見ていきましょう。

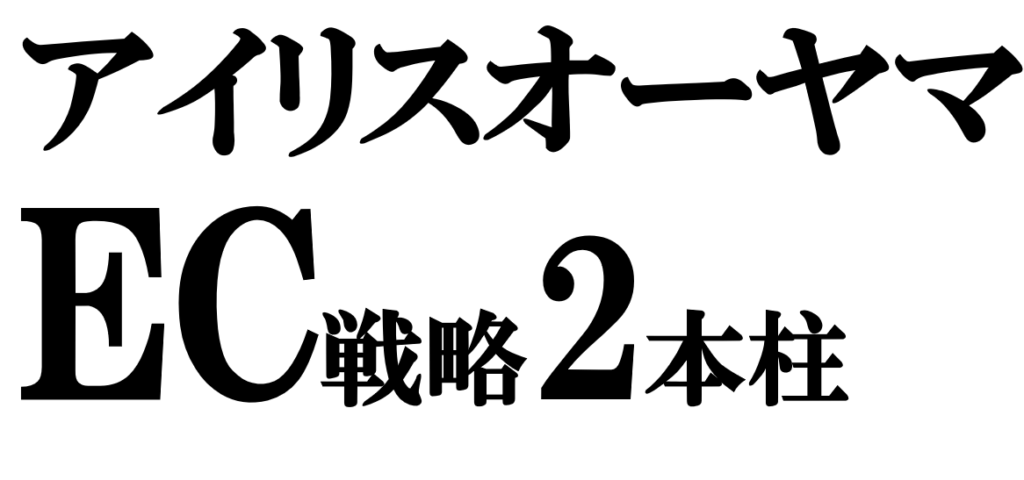

◆アイリスグループの歩み

出所:アイリスオーヤマ株式会社公式ウェブサイト「2025年度会社案内」を元に筆者作成。

小さな工場を出自とする同社は、1990年代に「メーカーベンダー」という、同社独自の業態を確立します。この大胆な業態転換は、今回取り上げるネット通販事業の成功にもつながっています。

また、同社は当初の「ホーム・ソリューション」(家庭内の不満・不便の解決)から、2010年代以降は「ジャパン・ソリューション」(日本の社会課題の解決)へと事業を広げてきました。ジャパン・ソリューションを掲げた2010年代以降、アイリスグループおよびアイリスオーヤマの売上高は、大幅に伸長しています。

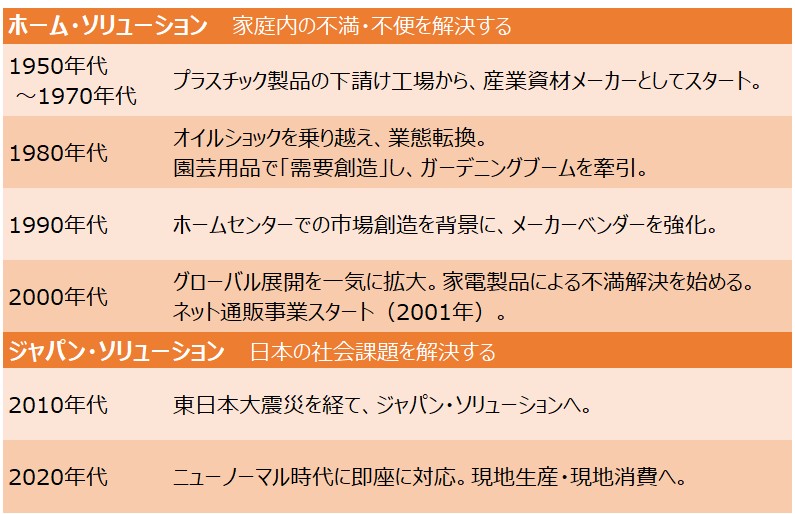

◆アイリスグループおよびアイリスオーヤマ単体の売上高の推移

このグラフの灰色の部分はアイリスオーヤマ単体の売上高、その上の桃色の部分は同社を除いたアイリスグループ全体の売上高を示しています。

特に新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年には、売上が大きく伸びていることがわかります。マスクやサーキュレーターなどの感染対策商品に加え、テレワーク関連のデスクやチェア、ディスプレイモニター、さらに巣ごもり需要による液晶テレビや電気圧力鍋などが好調でした。

情報出所:アイリスオーヤマ株式会社「アイリスグループ 2020年度決算速報」(2021年1月7日)

2021年以降、売上高は増減を伴いながらも、単体で2,000億円前後、グループ全体で7,500億円を超える水準を維持しており、事業全体は安定して推移しています。

アイリスグループの4つの主要事業

先に、2020年に売上を牽引した例として挙げた商品群は、同社のBtoC事業に位置づけられます。

アイリスグループはこのBtoC事業のほか、BtoB事業や海外事業にも注力しており、これらと並んで、ネット通販事業も主要な柱の一つとしています。

◆アイリスグループの主要事業

出所:アイリスオーヤマ株式会社公式ウェブサイト「新卒採用情報(会社を知る / 事業紹介 ネット通販事業)」(閲覧日:2025年9月20日)

通常であればBtoC事業の一部と見なされるネット通販事業を、あえて独立させているのは、それだけ同社がこの領域を重視しているからでしょう。

もっとも、ネット通販は、他事業の存在なくしては成り立たない事業です。

同社がBtoC事業の展開を通じて高めてきた生活者ニーズを捉えた製品開発力や、製品ラインナップの幅広さ、品揃えの豊富さなどが、ネット通販事業を推進する上での強みとなっています。

また、海外事業には、世界各地でのネット通販(自社ECサイトの他、米国のアマゾンや中国のアリババなど)も含んでいます。同社が海外事業で得たノウハウや知見を、国内のネット通販事業に反映することもあるでしょう。

アイリスグループの業域の幅の広さは、事業間の相互作用を生み出し、ネット通販事業を含む各事業の強化にもつながっていると考えられます。

ネット通販事業2つの柱:アイリスプラザとECモール

アイリスグループの通販事業は、自社ECサイトのアイリスプラザと、他社ECモール出店の二本の軸で展開されています。

◆アイリスグループのネット通販事業二本柱(アイリスプラザとECモール)

出所:アイリスオーヤマ株式会社公式ウェブサイト「新卒採用情報(会社を知る / 事業紹介 ネット通販事業)」(閲覧日:2025年9月20日)

ECモールとアイリスプラザには、それぞれに特徴があり、アイリスグループにとってこれらはいずれも重要な販売チャネルです。これらの特徴を順にみていきましょう。

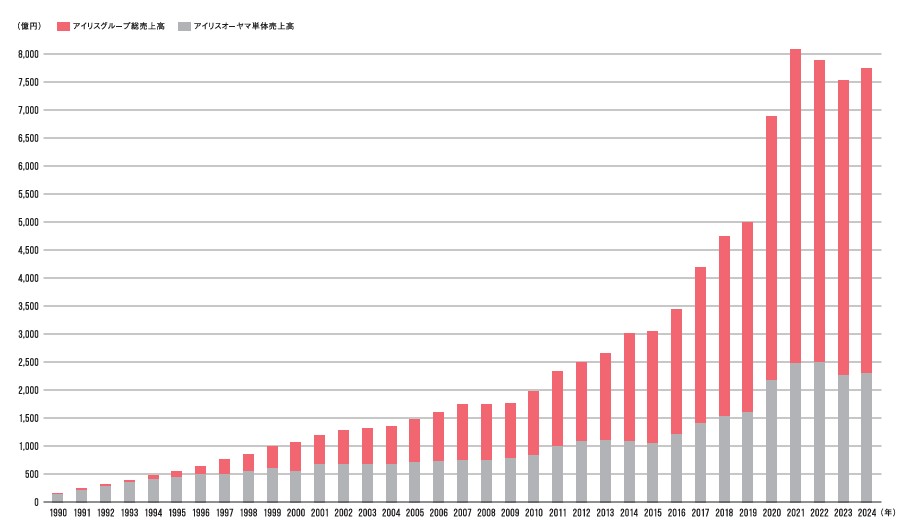

販売チャネル1:他社ECモールへの出店・出品

多くのメーカーがそうであるように、同社もアマゾンや楽天市場といった他社ECモールへの出店(アイリスプラザの屋号での出店)や、大手小売業が運営するECサイトへの出品をしています。

◆他社ECモールなどへの出店・出品

備考:上段左から「アマゾン」、「楽天市場」、下段左から「ヨドバシドットコム」、「au pay マーケット」。

画像出所:アマゾン、楽天市場、ヨドバシドットコム、au pay マーケット 各サイトを筆者がキャプチャした画像を用いて作成(閲覧日:2025年10月7日)

アイリスオーヤマが大手ECモールに出店・出品することには、以下の4つの大きなメリットがあります。

メリット1.集客力が圧倒的

アマゾンや楽天市場などの大手モールは多数のユーザーを抱えているため、新規顧客に自社商品を露出させやすくなります。また、広告費やSEOに頼らず、出店ページや自社商品ページへの自然流入もある程度見込めます。

メリット2.信頼感の利用

知名度の高いモールのブランド力により、購入者に安心感を提供できます。さらに、モールのレビューやポイント制度も活用可能です。

メリット3.販売管理・物流の効率化

モール提供の物流サービス(例:フルフィルメント by アマゾン)を利用することで、配送や決済の手間を軽減できます。

メリット4.市場トレンドの把握

幅広い生活者がモールを利用するため、市場トレンドを把握しやすいことも大きな利点です。

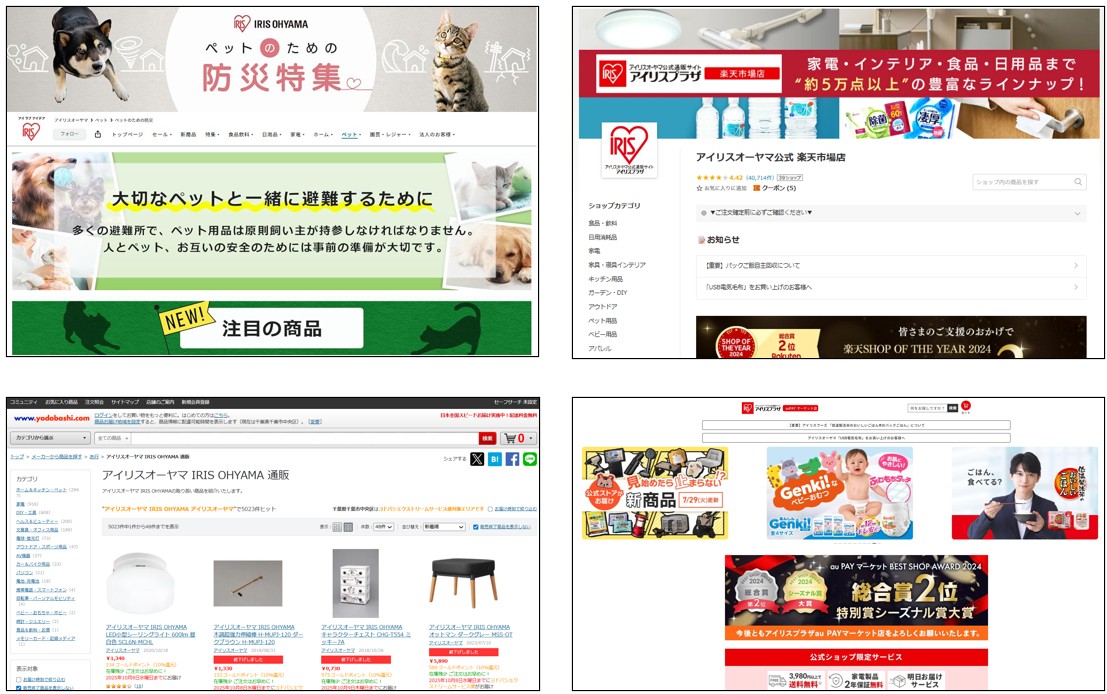

販売チャネル2:自社ECサイト「アイリスプラザ」

一般的なメーカーのネット通販戦略では、集客力のあるアマゾンや楽天市場などの大手ECモールに自社商品を出品することが重視されます。一方、自社ECサイトでは、ネット専用商品の販売など限定的な品ぞろえにとどめることが多く、そのため売上規模はECモールの方が大きくなる傾向があります。自社ECサイトを持たないメーカーも珍しくありません。

アイリスグループの場合、ECモールでの販売も重要視していますが、それ以上に、自社ECサイト「アイリスプラザ」がネット通販事業において中心的な位置を占めています。

◆アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」

出所:アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」を筆者がキャプチャ(閲覧日:2025年10月7日)

2020年の状況を見ると、アイリスグループのネット通販の売上は「年1,000億円を超える勢い」であり、ECモールよりもアイリスプラザの売上が大きく伸長していたことが確認できます。

情報出所:大山健太郎(2024)『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』日経ビジネス人文庫、p.37

アイリスプラザの登録会員数は、2025年9月現在、500万人を超えています。また、取り扱い商品はアイリスオーヤマ商品を中心に、家電や食品など30カテゴリー、約50,000点以上にのぼります。

2025年3月からは、後述するマーケットプレイス機能を本格運用するとともに、ふるさと納税サービスも展開するなど、「生活をより豊かにするパートナー」を目指して事業を進めています。

情報出所:アイリスオーヤマ株式会社プレスリリース「アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」登録会員数500万人突破を記念し、大感謝祭を開催!~様々なイベントやキャンペーンでお得な2週間~」(公開日:2025年9月17日、閲覧日:2025年9月20日)

同社がネット通販事業を始めたのは2001年のことです。当時、アイリスオーヤマの主要取引先はホームセンターでしたが、7,000点にも上る多種多様な製品を販売するには、店舗の売場面積が十分ではありませんでした。

また、全国のホームセンター各社と取引する中で、他チェーンと差別化された製品を求める企業のニーズに応える形で、機能やデザインのバリエーションを拡充していきました。その結果、ユーザーから「この製品はどこに行けば買えるのか」という問い合わせがたびたび寄せられるようになったのです。

電話注文の仕組みはあったものの、それだけでは十分でなかったため、2001年に新たにネット通販事業を立ち上げました。

情報出所:大山健太郎(2024)『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』日経ビジネス人文庫、p.275-276

アイリスオーヤマが自社ECサイト「アイリスプラザ」に注力するメリットとして、以下の3点が挙げられます。

メリット1.D2Cモデルの実現

直接消費者と接点を持つD2C(Direct to Consumer)モデルにより、消費者(ユーザー)のデータを収集し、製品開発やマーケティング、プロモーションに活かすことができます。

同社は、後述するメーカーベンダーの仕組みにより、ホームセンターなどの小売業者を通じた流通でも生活者情報を得て、迅速な開発・マーケティング・プロモーションを行っていますが、自社ECサイトの運用によって、このサイクルをさらに強力に推し進めることが可能になります。

メリット2.価格・ブランドコントロールが自由

キャンペーンの実施や価格設定を自社の判断で柔軟に行うことができます。そのため、商品の価値に応じた適正価格を維持しながら、季節や需要に応じたセールやプロモーションも自在に展開可能です。

さらに、ブランドイメージの統一や訴求ポイントのコントロールも管理できるため、生活者に伝えたいメッセージをより正確に届けることができます。

メリット3.マーケットプレイス化による拡張性

2025年3月より、マーケットプレイス化によって他社商品も販売可能になりました。これにより、取り扱いカテゴリーや商品数が増加し、ポイントの活用も広がるため、利用者の利便性が向上します。

株式会社アイリスプラザの川浪祐嗣氏は次のように述べています。

「私たちが目指すのは、『ワンストップショッピング』の実現です。『アイリスプラザ』に1度来れば、必要なものがすべて手に入る。そんな売り場を作る手段がマーケットプレイス化でした」

「日々多様化する顧客ニーズに応え続けるには、自社の商品開発だけでは限界があります。だからこそ、マーケットプレイス化に踏み切りました。『アイリスプラザ』をより日常的にご利用いただける場にしたいのです。食品や消耗品など、お客様が日々必要とするものはもちろん、アイリスグループではカバーしきれていない食品、アパレル、理美容などの領域も強化していきたいと考えています」

出所:EC zine「アイリスオーヤマが商機を見出した自社ECサイトのモール化 “半年でリリース”の裏側に迫る」(公開日:2025年4月17日、閲覧日:2025年9月25日)

マーケットプレイスになることで、他メーカーの商品を数多く扱うようになれば、ユーザーの利便性が高まり、自社製品だけでは難しかった「ワンストップショッピング」の実現にも近づくでしょう。

他社ECモールと自社ECサイトの比較

アイリスグループのネット通販事業は、他社ECモールの活用と、自社ECサイトであるアイリスプラザでの販売から成り、それぞれの特徴は上で述べた通りです。

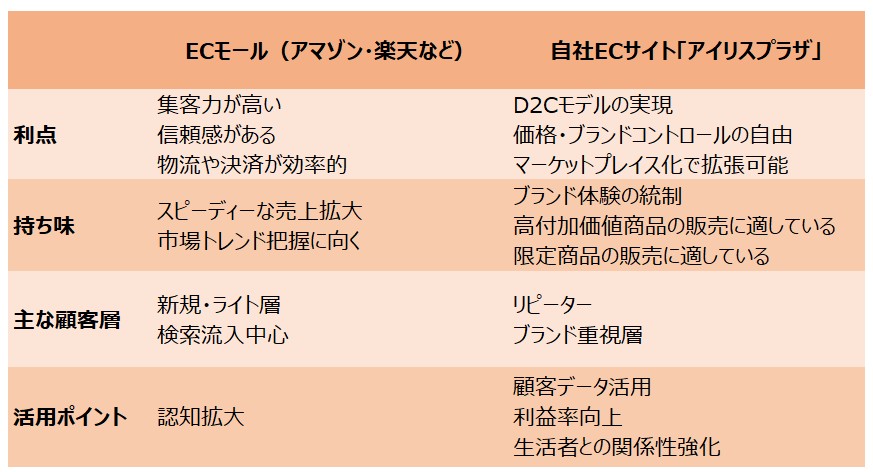

これらの特徴に、持ち味や主な顧客層を加えて整理すると下表のようになります。

◆ECモールと自社ECサイトの特徴比較

出所:筆者作成。

他社ECモールと自社ECサイトが、それぞれに役割を担っていることが確認できます。

同社がネット通販事業を二本立て構造にしていることで、3つのメリットがあります。

メリット1.リスク分散

ECモールと自社ECサイトという二つのチャネルを持つことで、どちらかの売上が低下しても、もう一方で補うことができます。また、市場や季節の変動、競合環境の影響など、外部要因によるリスクを分散しやすくなる点も大きな利点です。

メリット2.顧客層の棲み分け

ECモールの顧客層は、新規ユーザーやライト層、検索流入による購入が中心です。一方、自社ECサイトの顧客層は、リピーターやブランド志向の強い層が多くなります。

さらに、ECモールやホームセンターなどの実店舗でアイリスオーヤマの商品を購入したユーザーがブランドのファンとなり、自社ECサイトを利用するようになるという自然な導線も形成できます。

メリット3.マーケティングデータの相互活用

モールでの売れ筋情報を自社ECでの品揃えやキャンペーンに反映させることが可能になります。また、自社ECで得た購買履歴データを分析して得た知見をモールでの販売戦略にも活用できます。

ネット通販事業を成功に導くアイリスグループの2つの独自性

ここからは、アイリスグループならではのビジネススタイルに注目し、それを強みとして発展してきたネット通販事業の特徴を見ていきます。

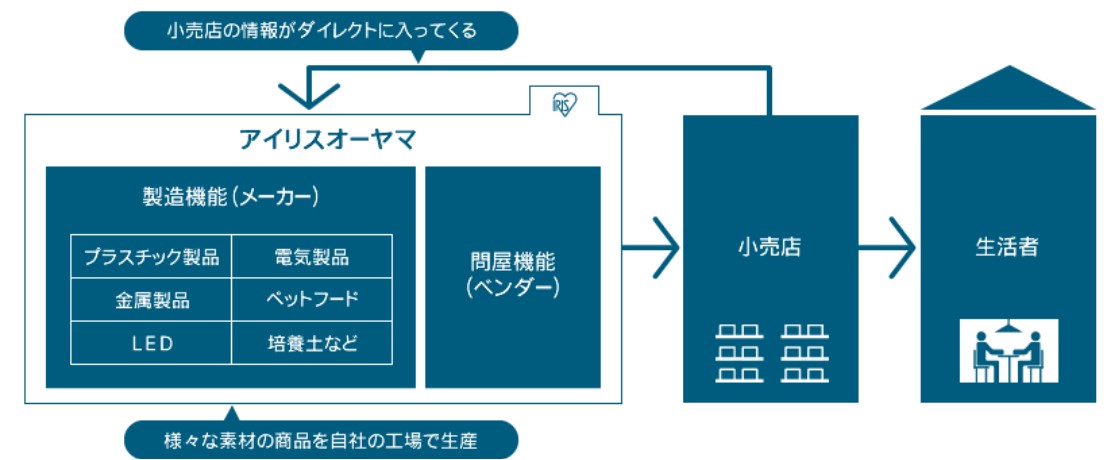

独自性1:メーカーベンダー

前出の表「アイリスグループの歩み」にある通り、同社は1990年代に、従来の「メーカー」から、「メーカーベンダー」という業態に転換しています。

ここでいうメーカーベンダーとは、同社独自の業態で、「メーカー機能」と「問屋(ベンダー)機能」を兼ね備えていることを指します。

メーカーとしてものづくりを行ってきた同社が、ホームセンターを主な販売チャネルとして問屋を介さずに直接取引を行うようになると、売上は順調に伸びました。その過程で、自社で問屋機能を備えるようになり、現在のメーカーベンダーという業態に転換したのです。

同社は、メーカーベンダーとして、自社で製造した商品を、販売チャネルである小売店頭で、どのように陳列し、どのような販売促進を行うべきかを考え、小売業に提案するようになっていきます。やがて、消費の最前線である売場の状況を把握し、小売業から直接提供される販売情報を活用して、生活者のニーズを迅速に製品開発や販売促進に反映することが可能になっていきました。

つまり、メーカーベンダーとは、マーケティング力を強化する仕組みでもあるのです。

メーカーベンダーに関する情報出所:大山健太郎(2024)『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』日経ビジネス人文庫、p.115-117

また、多様化する生活者のニーズに応えるため、素材にとらわれた「業種」発想から、さまざまな素材とあらゆる技術を組み合わせて問屋的な「業態」視点で製品開発をおこなうビジネススタイルへと転換していきました。

同社は、メーカーベンダーの特徴を下図のように説明しています。

◆メーカーベンダーの流通の仕組み

出所:アイリスオーヤマ株式会社公式ウェブサイト「アイリスオーヤマの強み」(閲覧日:2025年9月20日)

こうしてアイリスオーヤマは、メーカーベンダーという独自の業態を確立しました。

生活者のニーズを的確に捉えた製品開発を行い、一般的なメーカーでは考えにくいほど幅広い商品ラインナップを展開するに至ったのです。

同社は長年、メーカーベンダーとして店舗チャネルで流通を担ってきました。その過程で、小売店舗から提供される販売情報を、製品開発やマーケティング、プロモーションにダイレクトかつ迅速に反映させるノウハウと仕組みを蓄積してきたと考えられます。

筆者は、この蓄積こそが、同社のネット通販事業、とりわけアイリスプラザの運営において、販売情報の活用を強力に推し進める原動力になっていると見ています。

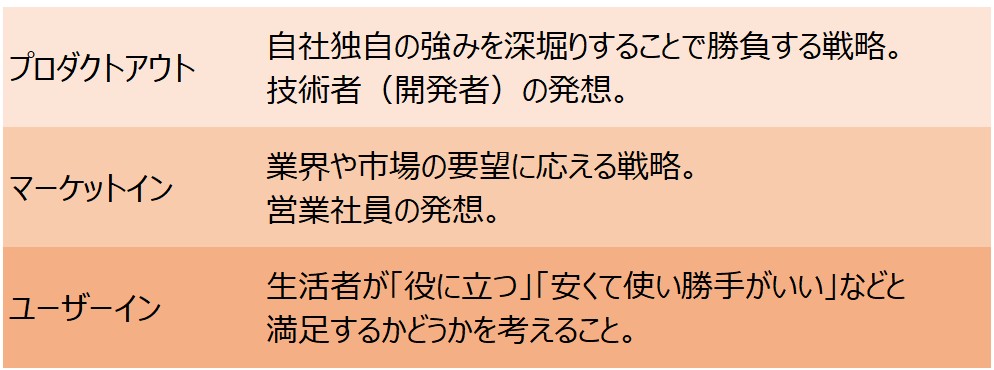

独自性2:ユーザーイン

メーカーベンダーと並び、アイリスオーヤマを特徴づけているのが、「ユーザーイン」というコンセプトです。

「ユーザーイン」とは何かを理解するには、「プロダクトアウト」および「マーケットイン」と比較するとわかりやすいです。

◆プロダクトアウト、マーケットイン、ユーザーインの比較

出所:大山健太郎(2024)『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』日経ビジネス人文庫、p.57-59 を元に筆者作成。

上の表で整理した通り、プロダクトアウトは「企業の技術や発想を起点に製品をつくる考え方」であり、マーケットインは「市場や顧客の要望に対応して製品をつくる考え方」です。

これらの考え方自体が誤りというわけではありませんが、例えばアイリスオーヤマでは、かつてマーケットイン型の経営を行っていた時期にオイルショックによる需要変動の影響を受けて赤字に転落した経験があります。

この経験から同社は、外部環境の急変に対して受け身になりやすいマーケットインでは持続的な成長が難しいと考えるようになったのです。

マーケットインの枠組みでは、営業社員が直接向き合う「顧客」とは、最終消費者(生活者)ではなく、流通業者(問屋や小売のバイヤー)である場合が多く、そこでの要望に応じてつくられた商品が、必ずしも生活者の本質的なニーズに合致するとは限らないという問題が生じます。

こうした構造的な限界を踏まえ、アイリスオーヤマは、生活者自身の観察や販売情報の分析から発想する「ユーザーイン」型の経営へと移行していったのです。

情報出所:大山健太郎(2024)『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』日経ビジネス人文庫、p.57-59

ユーザーイン発想のものづくりは、同社がメーカーベンダーという独自業態を確立しているからこそ成り立っているものだといえます。

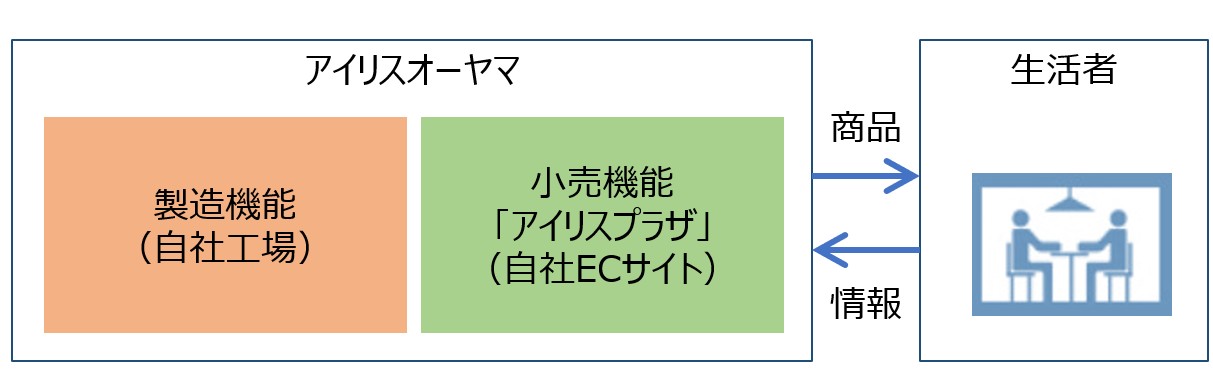

アイリスプラザを通じた自社商品の販売は、下図のように表すことができます。

◆アイリスプラザを通じた商品販売と情報の流れ

出所:筆者作成。

店舗チャネルでの流通においても、メーカーベンダーとしての仕組みがユーザーイン発想でのものづくりを駆動していますが、自社ECであるアイリスプラザでは、生活者に関する「より濃い情報」を直接取得することが可能です。

アイリスプラザは単なる販売チャネルにとどまらず、同社と生活者を直結させる重要な接点であり、販売データに加え、商品レビューや問い合わせ内容、購買履歴、閲覧傾向など、多岐にわたる一次情報を収集できる貴重なプラットフォームとなっています。

筆者は、こうした情報こそが、生活者の潜在ニーズを把握し、新たな製品開発やマーケティング施策に反映させる上で、ネット通販事業を超え、店舗チャネルも含めた同社のユーザーイン経営を支える中核的な資産になっていると考えます。

その成果として、同社は年間約1,000点もの新商品を生み出し、発売から3年以内の商品が売上高の5割以上を占めるという、極めて高い開発力を維持しています。

まとめ

アイリスオーヤマのネット通販事業は、新型コロナウイルス感染症拡大期に生活者のニーズに合った商品を提供することで大きく成長し、現在も好調を維持していると考えられます。

筆者は、同社独自のメーカーベンダーという業態と、生活者のニーズを起点とするユーザーイン型経営が、ネット通販事業の戦略を支える基盤になっていると見ています。

さらに、アイリスプラザのマーケットプレイス化や多様な一次情報の収集は、製品開発やプロモーションに直結する強力な資産となっています。

その結果、同社は高い新商品開発力を維持し、生活者の多様なニーズに柔軟に対応できる体制を整えています。

アイリスオーヤマのネット通販事業は、単なる販売チャネルの枠を超え、同社全体の成長と独自性を象徴する取り組みであり、今後も同社の成長を牽引する重要な事業領域であるといえるでしょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座

“アイリスオーヤマECの2本柱「アイリスプラザ×他社モール」の独自戦略” への1件のフィードバック