EdTech市場が急拡大する中、リクルートが運営するスタディサプリは2012年の「受験サプリ」開始以来、わずか12年で有料会員157万人を獲得し、日本のオンライン学習市場で圧倒的な地位を築いています。

月額1,980円という価格破壊的アプローチで学習塾業界に風穴を開けた同サービス。その成長戦略から見えてくるのは、B2B2C(Business to Business to Consumer)ビジネスモデルの成功法則とマーケティング施策の最適解だといえるでしょう。

本記事では、スタディサプリの成功要因について、マーケティング戦略の観点から詳細に解説します。

スタディサプリの軌跡とB2B2C市場におけるポジション

スタディサプリの真の競争優位性は、単なる価格競争力や優良コンテンツにとどまらず、複数のステークホルダーを巻き込んだエコシステムの構築にあります。

特に注目すべきは、個人向けサービス(B2C)と学校・自治体向けサービス(B2B)を戦略的に統合し、相互にシナジーを生み出すB2B2Cモデルの確立でしょう。この戦略により、単一チャネルでは実現困難だった大規模なユーザー獲得と収益の安定化を同時に達成しているのです。

ここからは、スタディサプリの成長を支えてきた大きな3つの特徴について解説します。

特徴①価格破壊で築いた圧倒的市場ポジション

スタディサプリは、日本最大級のEdTechプラットフォームとして確固たる地位を築いています。この成功における最大の要因は、従来の学習塾業界に対する徹底的な価格破壊戦略です。

◆スタディサプリのブランドサイトイメージ

参照:スタディサプリ公式サイト

個人向けサービスでは、従来月額30,000円以上かかることも珍しくなかった学習塾費用を月額1,980円まで引き下げる徹底的な価格破壊を実現しました。一流予備校講師による4万本以上の動画授業を定額で提供することで、地域や経済格差に関係なく質の高い教育を受けられる環境を構築したのです。

一方、学校向けサービスでは、導入・運用の手軽さを重視した戦略を展開しています。既存の端末やインフラを活用できる仕組みにより初期投資負担を大幅に軽減しながら、複雑な設定や専門知識を必要としない使いやすさを実現しました。これによって、2024年3月時点で全国約5,000校の高校のうち2,322校(約46%)での導入を達成しています。

スタディサプリはこの二重の戦略により、個人と教育機関の両市場で圧倒的なシェアを獲得し、日本の教育DXを牽引する存在となっているのです。

特徴②B2B2C統合モデルによる収益多角化戦略

スタディサプリの真の競争優位性は、個人向けサービス(B2C)と学校・自治体向けサービス(B2B)を戦略的に統合したB2B2Cモデルの確立にあります。2012年の「受験サプリ」開始から現在まで、段階的な事業領域拡張と価格戦略の進化により、多層的な収益構造を構築してきました。

◆スタディサプリの事業拡大の歴史

| 年 | サービス展開 | 価格戦略 | 対象 |

| 2012年 | 受験サプリ | 月額980円 | 高校生 |

| 2015年 | 勉強サプリ

英語サプリ |

月額980円維持 | 小中学生

英語学習者 |

| 2016年 | スタディサプリ統一 for Teachers |

B2B価格追加 | 学校向け本格参入 |

| 2017年 | 進路・合格特訓コース | プレミアム価格 | 進路支援

個別指導 |

| 2020年 | 価格改定・COVID対応 | 月額1,980円 | 全年齢対応

学校との連携 |

| 2023年 | ENGLISH for KIDS | 幼児向け価格 | 3~8歳幼児 |

注目すべきは2020年の価格倍増戦略です。月額980円から1,980円への大幅値上げを実施しましたが、既存ユーザーには旧価格980円を据え置く配慮をおこないました。既存ユーザーの離反を防ぎながら新規ユーザーからは倍額を徴収することで、収益性の大幅な向上に成功しています。

現在では基本サブスクリプションに加え、スタディサプリENGLISH(ビジネス・TOEIC・日常英会話・幼児向け)、進路支援、個別指導コースまで展開し、3歳から社会人まで生涯にわたる学習ニーズをカバーしています。

◆幅広い学びに対応するスタディサプリブランド

参照:スタディサプリ公式サイト

さらに、B2B領域でも全国約2,500校への導入を実現し、相互送客効果により顧客生涯価値(LTV)を最大化しています。これらが統合されたエコシステムこそが、スタディサプリの持続的成長を支える収益多角化戦略の核心といえるでしょう。

特徴③事業フォーカス戦略と2025年サービス再編

スタディサプリの事業展開において、2025年は重要な転換点となりました。同年9月、リクルートは2022年3月から提供していた「スタディサプリ学習塾向けサービス」の終了を発表したのです。

このサービスでは全国の学習塾に対し、月額1生徒あたり2,178円でスタディサプリのコンテンツと学習管理機能を提供していましたが、わずか3年余りで終了となりました。

学習塾向けサービスは、塾ごとの指導スタイルやカリキュラムに柔軟に対応するカスタマイズ性に課題がありました。この撤退により、リクルートはより収益性の高い個人向けサービスと学校向けサービスにリソースを集中させる方針を明確にしたものと見られます。

この戦略転換は、EdTech市場における競争激化とAI技術の急速な進歩を背景とするものです。ChatGPTをはじめとする生成AIの教育機能拡充により、従来型の動画配信サービスだけでは差別化が困難になりつつある中、付加価値の高いサービスへの集中は、合理的な判断だといえるでしょう。

参照:株式会社リクルート『スタディサプリ学習塾向けサービス』提供終了のお知らせ

月刊私塾界「スタディサプリ、学習塾市場から撤退」

プロダクト主導成長を支える3つの核心機能

スタディサプリの圧倒的な市場シェア獲得の背景には、プロダクト自体の高い競争力があります。同サービスが月額1,980円という低価格でありながら高い顧客満足度を維持できているのは、プロダクト品質への徹底的なこだわりと、ユーザー体験の継続的な改善によるものです。

ここからは、スタディサプリのプロダクト主導成長を支えてきた各種機能について解説します。

これら3つの機能の連携によって、スタディサプリは他社が追随困難な競争優位性を築いているのです。

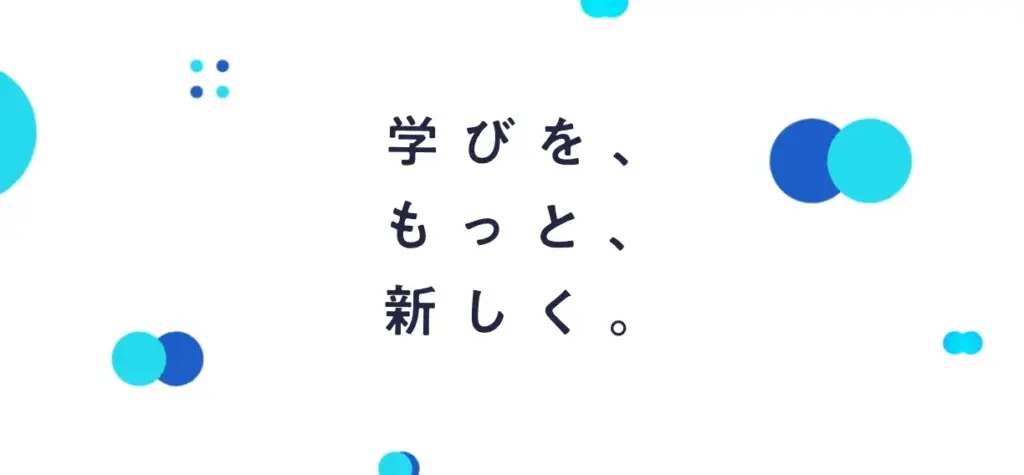

機能①一流講師ブランドと圧倒的コンテンツ品質

スタディサプリの最大の差別化要因は、駿台予備校、河合塾、東進ハイスクールなど日本を代表する予備校で活躍してきた一流講師陣の獲得にあります。

たとえばCMにも出演していた関正生講師は、東進ハイスクールをはじめとした数々の予備校で教壇に立ってきた人気講師です。スタディサプリは、こうした「顔の見える講師」を前面に押し出すことで、オンライン学習特有の「誰が教えているか分からない」という不安の解消に成功しています。

◆看板講師による授業のサンプル動画も提供

この講師ブランド戦略は、従来の予備校業界で月額数万円の価値を支えていた「講師の権威性」を、月額1,980円という破格の価格設定でも維持することを可能にしました。現在4万本以上の講義動画を保有していることも、競合他社が簡単には追随できない「規模の経済」による参入障壁として機能しています。

さらに注目すべきは、講師監修のオリジナルテキストや1回約15分という最適化された動画構成など、プロダクト品質への徹底的なこだわりでしょう。これらの要素が組み合わさることで、「安かろう悪かろう」というオンライン学習への偏見を払拭し、スタディサプリの持続的な競争優位性を支える基盤となっていると考えられます。

機能②データ×AI技術による革新的な学習体験

スタディサプリの競争優位性を支える第二の柱は、累計利用者数1,300万人から蓄積した独自の学習ビッグデータです。一人ひとりの学習習熟度やつまずきポイントを分析し、個別最適化された学習プランを提供することで、競合他社が短期間では構築困難な「データ資産」を築いています。

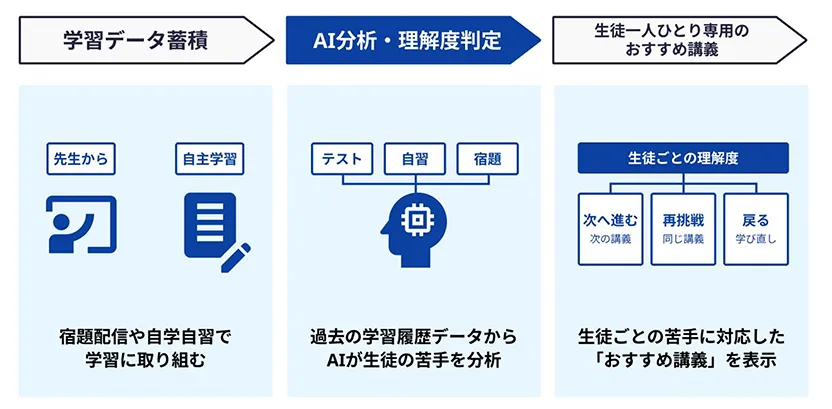

◆スタディサプリが提供する「AIアダプティブ学習機能」

参照:株式会社リクルート「学校向け『スタディサプリ』でAI搭載・アダプティブ学習機能の提供開始」

特に注目すべきは、2023年3月から提供開始された「AIアダプティブ学習機能」と、2025年2月から開始された「AI字幕機能」でしょう。前者は生徒ごとに最適なコンテンツを40,000本の動画から自動推奨し、後者は生成AIを活用して講義動画にリアルタイム字幕を提供します。これらの機能により、スタディサプリは学習効率の向上とアクセシビリティの両立を実現しました。

スタディサプリは単なる学習動画配信サービスから「データドリブンな学習プラットフォーム」への進化を遂げたのです。

機能③ユーザビリティ最適化とエンゲージメント向上施策

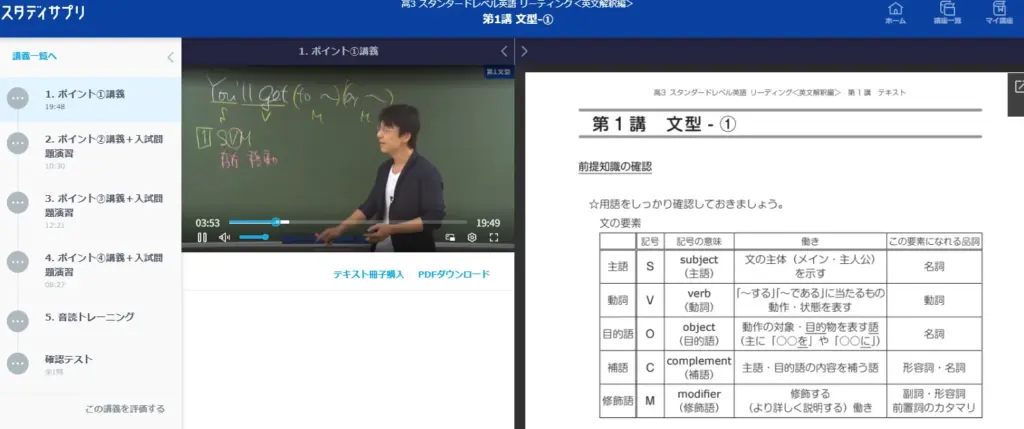

スタディサプリの第三の競争優位性は、学習継続を促進するUI/UX設計と戦略的なエンゲージメント施策にあります。動画とテキストの同時表示により「見るだけ」から「解きながら学ぶ」能動的学習への転換を実現しているのです。

◆スタディサプリの「タブレットで能動的に学ぶ」UIの工夫

参照:実際のアプリ内のスクリーンショットを筆者撮影

また、学習継続率向上のためのさまざまな施策も見逃せません。連続学習日数の可視化、達成バッジの獲得、週間学習時間ランキングなど、ゲーミフィケーション要素を巧妙に配置することで、ユーザーの承認欲求と競争心を刺激しています。

さらに、保護者向けの学習進捗レポート機能にも定評があります。子どもの学習状況をリアルタイムで把握できるシステムにより、家庭での学習サポート体制を構築し、B2B2C戦略との相乗効果を生み出しているのです。

スタディサプリはこうした施策の積み重ねにより、一般的なオンライン学習サービスを大幅に上回る継続率を誇りながら、月額課金モデルの安定収益化を実現しているのです。

市場シェア拡大戦略を支える3つのマーケティング施策

スタディサプリ成長の裏には、緻密に設計されたマーケティング戦略もあります。中でも特徴的なのは、受験サプリ時代から続く、マスマーケティングとデジタルマーケティングの統合的アプローチでしょう。

スタディサプリは、初期段階では高校生自身に直接訴求することで「使いたい」という需要を直接喚起しました。月額1,980円という価格の手頃さも、「保護者に『やりたい』と言い出しやすい」「保護者も承認しやすい」という心理的ハードルの低さにつながったのです。

この「利用者と購買決定者の両方を押さえる」設計が、B2B2Cモデルにおける効率的な顧客獲得を可能にしました。

ここからは、スタディサプリのマーケティング施策を3つの角度から分析します。

これら3つの施策が相互に連動することで、スタディサプリは限られた予算で最大限の市場シェア拡大を実現したのです。

施策①調査ドリブンTVCM開発による認知拡大

スタディサプリのマーケティング戦略の中核を担うのが、データと調査に基づいた高速PDCAサイクルによるTVCM開発です。複数のクリエイティブバリエーションを事前テストすることで、高いユーザー獲得効果を実現しています。

特に大きな効果をもらしたのが、「15秒間の実演型広告」でした。従来の教育サービスCMが「イメージ訴求型」だったのに対し、スタディサプリは実際のアプリ画面を映しながら「月額1,980円でこの素晴らしい授業が見放題」という具体的な価値提案を15秒で完結させる手法を確立したのです。

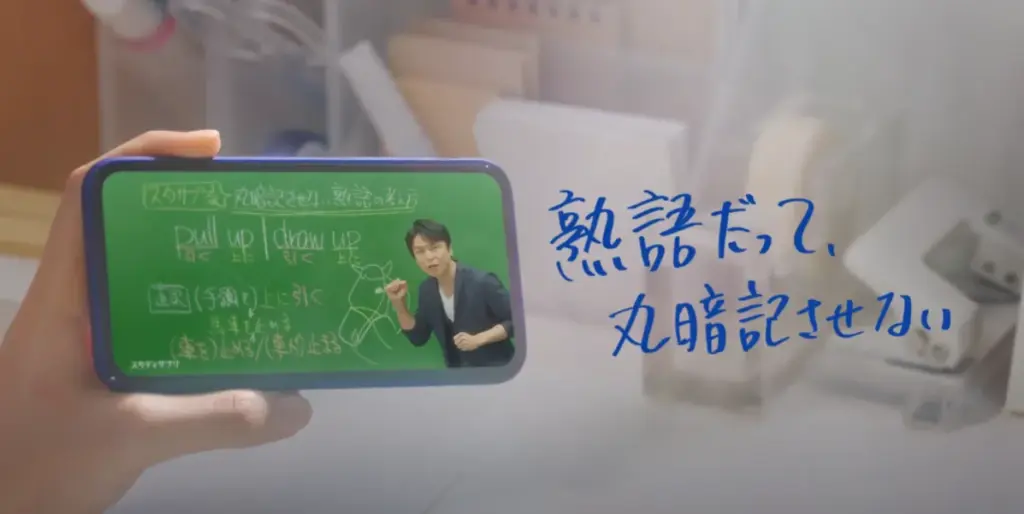

◆実際の授業映像を活かした「神授業CM」の例

この実演型アプローチにより、視聴者は「何ができるサービスなのか」を即座に理解でき、検索行動への転換率が大幅に向上しました。さらに、TVCM放映と同時にYouTube、Instagram、TikTokでのデジタル広告を集中投下することで、複数接点での認知強化を実現しています。

この調査ドリブンなCM開発プロセスは、限られた広告予算で最大限の獲得効果を生み出しています。データに基づく緻密な設計が、他のEdTechサービスとの決定的な差別化要因となっているのです。

施策②精密な地域ターゲティングとOOH最適化

スタディサプリのマーケティング戦略において注目すべきは、交通広告を活用した精密な地域ターゲティングです。高校生は全人口のわずか約3%しか占めないニッチターゲット層であり、従来のマス広告では限界のある層にあたります。つまり、高校生本人に訴求するためには、これまでにない手法が求められたのです。

スタディサプリは全国2,500校以上の高校所在地をマッピングし、それぞれの最寄り駅やバス停に戦略的に交通広告(OOH:Out Of Home広告)を配置する「通学路マーケティング」を展開しました。朝夕の通学時間帯に必ず目にする場所へ広告を配置することで、ターゲット層への接触頻度を最大化したのです。

特に効果的だったのは、駅やバス停という「待ち時間」が発生する場所の特性を活かした点です。スマートフォンでQRコードをスキャンすれば即座にサンプル授業を視聴できる導線設計により、認知から体験への転換をシームレスに実現しています。

この精密な地域ターゲティング戦略は、限られた予算で最大限の獲得効果を生み出す、B2C×地域密着型マーケティングの好例といえます。

施策③SNS統合戦略によるマルチチャネル展開

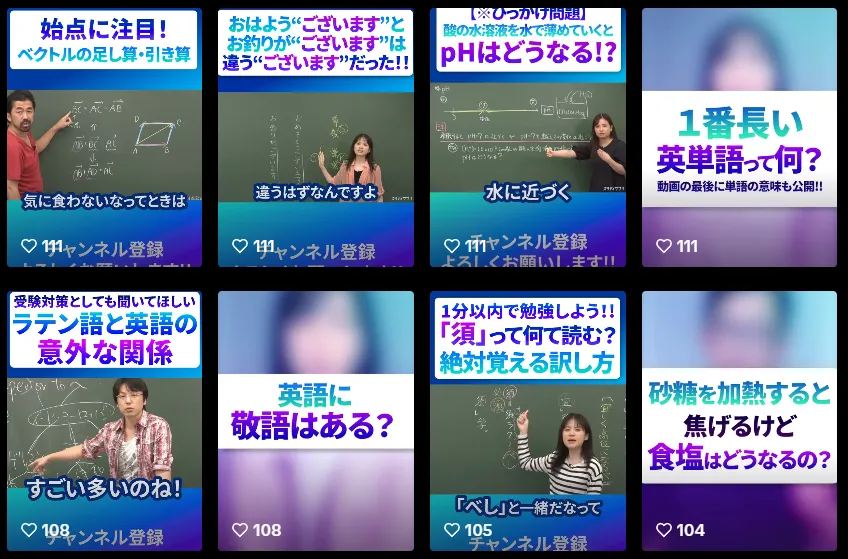

スタディサプリの成長を加速させたもう一つの要因が、YouTube、TikTok、Instagramを横断したSNS統合戦略です。特に注目すべきは、Z世代が思わず知りたくなるキャッチコピー設計の巧みさでしょう。

◆TikTokのスタディサプリ公式アカウントの発信

スタディサプリのショート動画では、「酸の水溶液を水で薄めていくとpHはどうなる?」「1番長い英単語って何?」といった疑問形で好奇心を刺激し、「1分以内で勉強しよう」と具体的な時間を示して視聴ハードルを下げています。

さらに見逃せないのが、武田塾チャンネルなど第三者による自発的な紹介・分析動画の存在です。2025年10月現在、YouTube検索で「スタディサプリ」と入力すると、公式チャンネルより上位に競合である武田塾の動画が表示されます。

◆「案件」ではない客観的なレビューが検索1位・10万再生

参照: 武田塾チャンネル【注意】スタディサプリの使い方について

このケースでは、業界他社が「スタディサプリの光と闇」としてメリット・デメリットを客観的に解説することで、公式の宣伝以上の信頼性を獲得しています。一つのチャンネルで話題になれば他の配信者も追随するため、結果的により多くの口コミが投稿されることになるのです。

広告費をかけずに認知を拡大できるこの「アーンドメディア(第三者による自発的な言及)」の獲得は、プロダクト品質の高さがあってこそ実現する、持続可能なマーケティング戦略といえるでしょう。

B2B2C統合による顧客獲得・維持の高度化戦略3選

スタディサプリの成長を支えるもう一つの柱が、B2B2C統合モデルを活用した顧客獲得・維持戦略です。個人向けサービスで培った基盤を活かしながら、学校・自治体との連携を通じて新たな顧客層を開拓する――この相互送客の仕組みが、競合他社には模倣困難な持続的成長を可能にしました。

ここからは、スタディサプリの顧客獲得・維持を支えてきた3つの戦略について解説します。

これら3つの施策が統合されることで、スタディサプリは単一チャネルでは実現困難だった大規模成長と収益の安定化を達成しているのです。

戦略①学校・自治体向け導入戦略とスケール獲得

スタディサプリのB2B戦略における転機は、2020年のCOVID-19対応でした。全国一斉休校という事態に対し、全国の小・中・高等学校に『スタディサプリ』と『スタディサプリ for TEACHERS』を4月末まで無償提供したのです。

この施策により、それまで導入を検討していなかった学校現場に一気にサービスが浸透しました。特に愛知県では、県立高校と特別支援学校計180校、12万5千人を対象とした大規模導入が実現し、公教育のデジタル化を推進する信頼できるパートナーとしての地位を確立しました。

さらに、『スタディサプリ for TEACHERS』という学校向け管理ツールの提供により、教員の負担軽減と学習管理の効率化を同時に実現しています。この「無償提供→信頼獲得→大規模導入」という流れが、全国約2,500校への導入という圧倒的なシェアにつながっているといえるでしょう。

戦略②価格戦略の巧妙な進化とLTV最大化

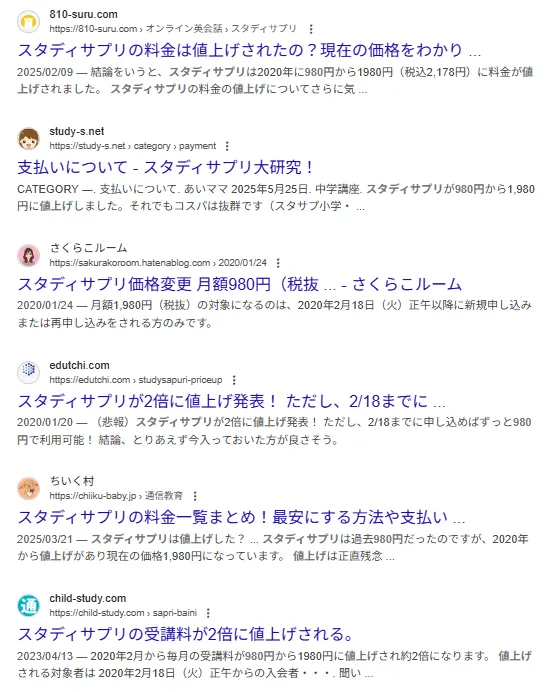

スタディサプリの成長戦略において、大きなチェックポイントとなったのが2020年2月に実施された価格改定です。月額980円から1,980円へと倍増する大胆な値上げを断行しましたが、この施策は単なる値上げではなく、顧客満足度を維持しながら収益性を大幅に向上させる巧妙な戦略でした。

その鍵となったのが、既存ユーザーには旧価格980円を据え置く「グランドファーザー条項」の採用です。価格改定前から利用していたユーザーは解約しない限り永続的に旧価格で利用でき、新規ユーザーのみが新価格1,980円を支払う仕組みを採用ました。

このニュースは教育系ブロガーなどにも「今から入ればまだ間に合う!」と取り上げられ、「お得なうちに入っておこう」という駆け込み需要への対応にも成功しました。

◆既存ユーザーの満足度を維持しながら「駆け込み需要」にも対応

参照:Googleにおける「スタディサプリ 値上げ」検索結果画面より

スタディサプリはこうした一連の施策により、既存顧客の離反を最小限に抑えながら、新規顧客からは倍額の収益を得ることに成功しています。

さらに、値上げと同時にサービスの拡充も実施しました。英語学習の強化、新学習指導要領への対応、志望校に応じた学習プランの提供など、価格に見合う価値向上を実現することで、新価格での顧客獲得を継続しています。この「既存顧客保護×新規顧客収益化×価値向上」の三位一体戦略が、スタディサプリの顧客生涯価値(LTV)最大化を支えているのです。

戦略③CRMとデータ活用によるセグメント別最適化

スタディサプリの顧客維持戦略を支える第三の柱が、データドリブンなCRM(顧客関係管理)です。累計利用者1,300万人から蓄積された学習行動データを活用し、セグメント別に最適化されたコミュニケーション施策を展開しています。

特に効果的なのが「まなレポ」と呼ばれる保護者向け学習進捗レポート機能です。子どもの学習時間や確認テスト結果を日次・週次でメール配信することで、保護者を学習継続のパートナーとして巻き込むことに成功しました。

◆子どもの学習レポートをメールで報告する「まなレポ」

この「まなレポ」を通じて保護者が子どもの学習状況を把握できることで家庭内での声かけが増え、結果として解約率の低下と継続率の向上につながっています。

さらに、学校向けには『スタディサプリ for PARENTS』という保護者連絡機能を提供し、先生から保護者への連絡業務をデジタル化しました。未読・既読状態をバイネームで確認できる仕組みにより、学校にとって不可欠なインフラとしてのポジションを確立し、B2B契約の継続率向上に寄与しています。

このようなデータ活用施策により、スタディサプリはB2B2Cモデルにおける各ステークホルダーの満足度を高めることで、顧客生涯価値(LTV)を最大化しています。保護者・教師・生徒という3者を適切にエンゲージメントさせることが、高い継続率と安定収益を支える基盤となっているのです。

他業種にも応用可能な3つの成長フレームワーク

スタディサプリの成功は、EdTech業界に限定された特殊事例ではありません。その成長を支えてきた戦略的フレームワークは、他業種のマーケティング担当者にとっても有益な示唆を与えるものなのです。

ここからは、スタディサプリの事例から抽出できる汎用的な成長フレームワークを3つの視点から解説します。

これら3つのフレームワークを理解することで、EdTech以外の業種でも活用できる成長戦略の本質が見えてきます。

フレームワーク①プロダクト主導成長(PLG)の実装方法論

スタディサプリの成長戦略の核心にあるのが、PLG(Product-Led Growth:プロダクト主導成長)という考え方です。PLGとは、営業担当者ではなくプロダクト自体が顧客獲得・維持・拡大を推進する戦略を指します。

スタディサプリは14日間の無料体験を提供することで、ユーザーが自ら製品価値を体験できる仕組みを構築しました。講師の質、UI/UXの使いやすさ、学習管理機能といったプロダクト自体の魅力が、営業コストをかけずに顧客獲得を実現しているのです。

◆スタディサプリのPLG戦略を支える3つの成功要因

| 成功要因 | 具体的施策 |

| 初回体験での価値実感設計 | 1回15分の最適化された動画構成で、初回視聴から「わかりやすい」を体験 |

| 学習データに基づく継続的改善 | 1,300万人の学習行動データを分析し、つまずきポイントを特定してUI改善 |

| 圧倒的なコンテンツ資産の構築 | 一流講師の獲得と4万本の動画蓄積により、競合が追随困難な参入障壁を構築 |

PLGは、スタディサプリのようなEdTech企業に限らず、SaaSをはじめとするサブスクリプションモデル全般で応用可能な戦略です。スタディサプリの成功は、プロダクト品質への徹底的な投資が、最も費用対効果の高い成長戦略となる好例だといえるでしょう。

フレームワーク②マス×デジタル統合マーケティングの成功法則

スタディサプリが実証したもう一つの重要なフレームワークが、マスマーケティングとデジタルマーケティングの戦略的統合です。多くの企業が「マスかデジタルか」の二者択一で悩む中、スタディサプリは両者の強みを掛け合わせることで、最大限の獲得効果を実現しました。

まず挙げられるのが、マスメディアによる瞬間的な認知拡大とデジタルメディアによる精緻なリターゲティングの組み合わせです。TVCMで興味を持ったユーザーがSNS広告で再接触することで、認知から検討への転換率が飛躍的に向上します。

次に効果的だったのが、メディア特性に応じたメッセージ設計の最適化です。マスメディアでは簡潔で印象的な価値提案を、デジタルメディアでは具体的な機能説明や利用シーンを伝えるなど、各メディアの強みを活かした役割分担が重要です。

そして、ステークホルダー別のメディア選択も大きな効果をもたらしました。保護者層にはテレビ、学生層にはSNSという使い分けにより、B2B2Cモデルにおける複数の意思決定者への効率的なリーチに成功しています。

限られた予算で最大限の成果を出すためには、各メディアの特性を理解した相互補完的な設計が不可欠です。マスとデジタルの統合は、今後のマーケティング戦略における必須要件となるでしょう。

フレームワーク③B2B2Cビジネスモデルの収益最大化設計

スタディサプリの最も独自性の高い戦略が、B2B2C(Business to Business to Consumer)モデルの徹底的な最適化です。個人向けサービス(B2C)と学校・自治体向けサービス(B2B)を戦略的に連携させることで、単一チャネルでは実現困難な相乗効果を生み出しています。

◆B2B2C統合モデルの収益構造比較

| 項目 | B2C(個人向け) | B2B(学校向け) | 統合効果 |

| 契約期間 | 月次・柔軟 | 年次・長期 | 収益の安定化 |

| 顧客獲得コスト | 高め | 導入後は低い | 相互送客でCAC削減 |

| 解約リスク | 高い | 低い | リスク分散 |

| データ蓄積 | 個人学習データ | 集団学習データ | 複合分析でAI精度向上 |

このモデルのポイントは、相互送客による顧客獲得コストの削減にあります。学校でスタディサプリを経験した生徒が、卒業後も使い慣れたサービスとして個人契約を継続するケースは珍しくありません。学校での利用体験が、実質的な「無料トライアル」として機能し、個人向けサービスへの自然な流入を生み出しているのです。

さらに、個人の学習データと学校の集団データを統合分析することで、AI推奨精度が向上し、競合が短期間では構築できない「データ資産」の構築にも成功しています。

B2B2Cモデルは、ヘルスケアや金融など複数のステークホルダーが関与する業界でも応用可能です。スタディサプリの成功は、多層的な収益構造が持続的成長の鍵となることを示しているといえるでしょう。

まとめ|EdTech成功事例から読み解くサステナブル成長の方程式

スタディサプリの12年間の成長が示すのは、プロダクトへの投資こそが最も効率的なマーケティングであるという原則です。一流講師と4万本の動画資産が口コミを生み、顧客獲得コストを劇的に削減しました。

同時に、B2B2C統合モデルによる収益の多角化と、マス×デジタル融合マーケティングが、単一チャネルでは実現困難な大規模成長を可能にしています。

一方、2025年の学習塾向けサービス撤退が示すように、成長には選択と集中も不可欠です。生成AI時代を迎える中、スタディサプリがどう進化していくのか――その動向は、EdTech市場全体の未来を占う試金石となるでしょう。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。