通販大手ベルメゾンを展開する千趣会は、2017年には通信販売事業の売上高が1,012億円に達していましたが、その後市場環境の変化やシステムトラブルの影響で減収が続き、2023年には約6年間で売上が5割以上も減少する事態となりました。

この間、同社は最終損益が3年連続の赤字となるなど経営危機にも陥りましたが、それでも事業を諦めず大胆な改革に着手します。

そこにあったのは、明確な戦略と不屈の実行力でした。

本記事では、売上低迷から黒字化目前まで巻き返したベルメゾンEC再建の道のりと、その背景にある7つの柱となる戦略を詳細に解説します。

- 戦略1:UXとSEOの徹底改善

- 戦略2:OMO戦略の推進

- 戦略3:ターゲット層の明確化と深掘り

- 戦略4:ブランド力強化のための商品開発とMD再構築

- 戦略5:エシカル事業への挑戦と再販ビジネスの確立

- 戦略6:異業種協業による新規事業創出

- 戦略7:LTV向上と事業多角化を支えるCRMと通販資産の活用

これらの事例は、単なる一企業の復活劇に留まるものではありません。多くの企業が直面する課題への具体的な解決策を示す貴重な事例だと言えます。ぜひ最後まで読み、自社の施策を打ち立てる際の参考にしてみてください。

1.ベルメゾンEC再建の道のり|売上半減からのV字回復へ

千趣会の戦略がなぜ効果的だったのかを理解するには、まず千趣会がどれほど深刻な危機に直面していたかを知る必要があります。

ここからは数字が物語る厳しい現実と、そこから見えてくる復活への道筋を確認していきましょう。

1-1.通販事業の売上および会員数の推移

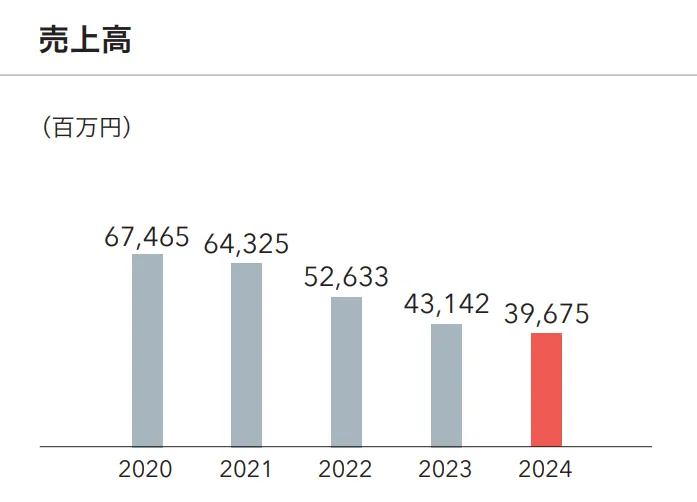

千趣会の主力であるベルメゾンの通販事業(カタログ通販+EC)は、かつて1,000億円規模の売上を維持していました。しかし、この7年間でその規模は半分以下の約397億円まで縮小しています。

◆千趣会通信販売事業の売上推移

参照:千趣会レポート 2025

売上減少の一因は、紙カタログからECへのシフトが加速する中で、デジタル集客施策が追いつかなかったことです。通販事業は依然として千趣会全体の売上の約87%を占めており、その動向が会社全体の命運を握る状況であるため、この状況は看過できるものではありません。

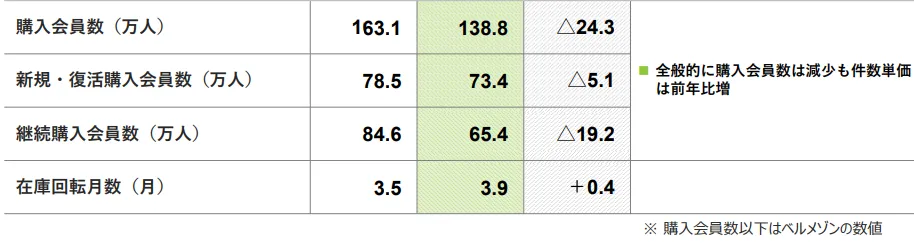

◆ベルメゾンにおける会員数の変化(2023年度~2024年度)

購入会員数についても、2023年度は163.1万人だったものが2024年度は138.8万人へと減少しており苦しい状態です。ただし、月あたりの在庫回転数はわずかながらも改善しており、継続購入しているロイヤル顧客の満足度は維持されていると考えられます。

1-2.赤字幅の推移と2025年黒字化に向けた動き

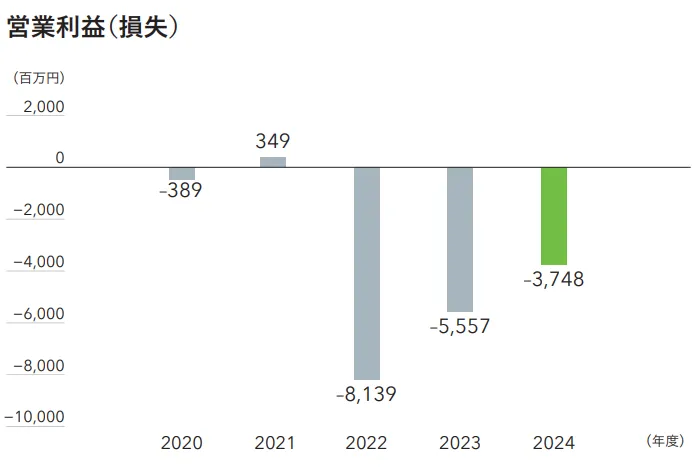

業績面では、2020年代に入り大きな赤字が続きました。2022年12月期には最終損失109億7,600万円と100億円超の赤字を計上し、継続企業の前提に疑義注記が付く深刻な状況でした。

しかしその後、効率の低い商品の開発中止や価格見直しによる粗利率向上、全社的な販管費削減といった施策で徐々に赤字幅を圧縮しています。

◆千趣会の営業利益(損失)推移

参照:千趣会レポート 2025

営業損失は2022年の▲81億円から2024年には▲37億円まで改善しています。千趣会は2025年の黒字転換を目標に掲げ、通販事業の構造改革や新規事業創出によって「110億円の赤字から1.5億円の黒字へ」のV字回復を成し遂げる計画です。

1-3.自社ECとモール出店の使い分け戦略

ベルメゾンのEC展開は、自社サイトと外部ECモールの両軸でおこなわれています。

2023年は自社サイト経由の売上が苦戦する一方、外部ECモール店の売上は前年比105.2%と堅調に推移しました。モール出店は手数料負担も課題ですが、自社とモール双方を最適に配分し、新規顧客を獲得するハイブリッド戦略が採られています。

千趣会は、大手ECモールの寡占化傾向に対応し、自社と外部ECモールへの投資バランスを見直す方針です。

また、30~40代向けの商品開発を強化し、モール上で競争力のあるブランド育成にも力を入れようとしています。実際、JR東日本が運営するECモール内「ベルメゾンJRE MALL店」の売上が伸長するなど、モール経由で新規顧客層を獲得する成果も出始めています。

◆JR東日本が運営するECモール「JRE MALL」とのコラボレーション

参照:JRE MALL

千趣会とJR東日本は2020年9月に資本業務提携契約を締結しましたが、2025年2月にこれを解消しています。ただし、JRE MALLや駅ビルへの出店については継続すると発表しています。

1-4.デジタルシフトに伴うカタログ戦略の転換

EC市場全体でスマホ経由が過半数となる中、ベルメゾンも公式アプリやモバイルWebの利便性向上に取り組み、顧客の購買行動はPCからスマホ中心へシフトしました。

一方で、長年ベルメゾンの強みであった紙カタログへの依存度は大きく低下しており、実際に同社もカタログ発行部数を大幅に削減しています。

千趣会は今後、カタログを「既存会員の販促ツール」、デジタルを「新規獲得とコミュニケーションの効率的手段」と位置づけ、役割分担を明確化していく見込みです。

2.ベルメゾンのEC再建を支える7つの戦略

千趣会が直面した危機的状況からの脱却に向けた取り組みは、現在も進行中です。売上半減という深刻な業績悪化の中で、同社が選択したのは場当たり的な対症療法ではなく、根本的な事業構造の見直しでした。

ここからは、ベルメゾンの再建に向けて実行されている7つの戦略を詳しく解説します。各戦略がどのような課題に対応し、どのような手応えを得ているのか、具体的なデータとともに解説していきましょう。

- 戦略1:UXとSEOの徹底改善

- 戦略2:OMO戦略の推進

- 戦略3:ターゲット層の明確化と深掘り

- 戦略4:ブランド力強化のための商品開発とMD再構築

- 戦略5:エシカル事業への挑戦と再販ビジネスの確立

- 戦略6:異業種協業による新規事業創出

- 戦略7:LTV向上と事業多角化を支えるCRMと通販資産の活用

それぞれ詳しく説明します。

戦略1:UXとSEOの徹底改善

2021年の基幹システム大規模トラブルにより、ベルメゾンは大きな打撃を受けました。障害前は「ベッド」や「テーブル」といった一般キーワードでも上位表示されるほどSEO対策は機能していましたが、トラブルにより検索流入が激減してしまったのです。

この危機を乗り越えるため、ベルメゾンは表示速度改善、商品ページの検索意図最適化、カテゴリ改編といった3つの施策を段階的に実施してきました。これらの施策はECサイトの基本でありながら、その重要性を再認識させるものだと言えるでしょう。

1-1.システム障害で検索流入が激減した経緯

ベルメゾンは、2021年末に基幹システムの大規模トラブルに見舞われました。新システム移行に伴う障害で復旧が遅れ、この期間に受注機会の損失や顧客離れが発生したと言われています。

◆サイトリニューアルにおける不具合のお詫び(Facebook)

さらに深刻だったのは、このシステム障害がベルメゾンのSEO(自然検索流入)に大打撃を与えたことです。長期化したサイト不安定により検索エンジンの評価が大幅に低下し、検索アルゴリズムにベルメゾンサイトを推奨されない状態になってしまいました。

その結果、現在でも自然検索からの流入回復については苦戦が続いています。本来、オーガニック検索で来訪するユーザーほど、目的意識がはっきりしており購入率が高い傾向があります。この流入減少は集客・売上双方に大きな痛手であったと言えるでしょう。

千趣会ではこのSEO流入の減少を補うため、障害発生中からすぐに外部広告やSNS施策による集客に活路を見出しました。そして、システム復旧後は検索流入を取り戻すべく、UX改善とSEO強化をゼロから見直すプロセスが進められました。

1-2.表示速度と構造の改善

まず着手したのは、サイトの技術的な基盤改善です。表示速度の遅延やページエラーはSEO評価とユーザビリティ双方に悪影響を与えるため、ページ読み込みの高速化や、クローラーが巡回しやすいサイト構造への見直しが図られました。

また、スマホ・PCから手軽に閲覧できるレスポンシブデザインを追求し、ユーザーが「見たい情報に素早くたどり着ける」UIへの刷新もおこなわれました。

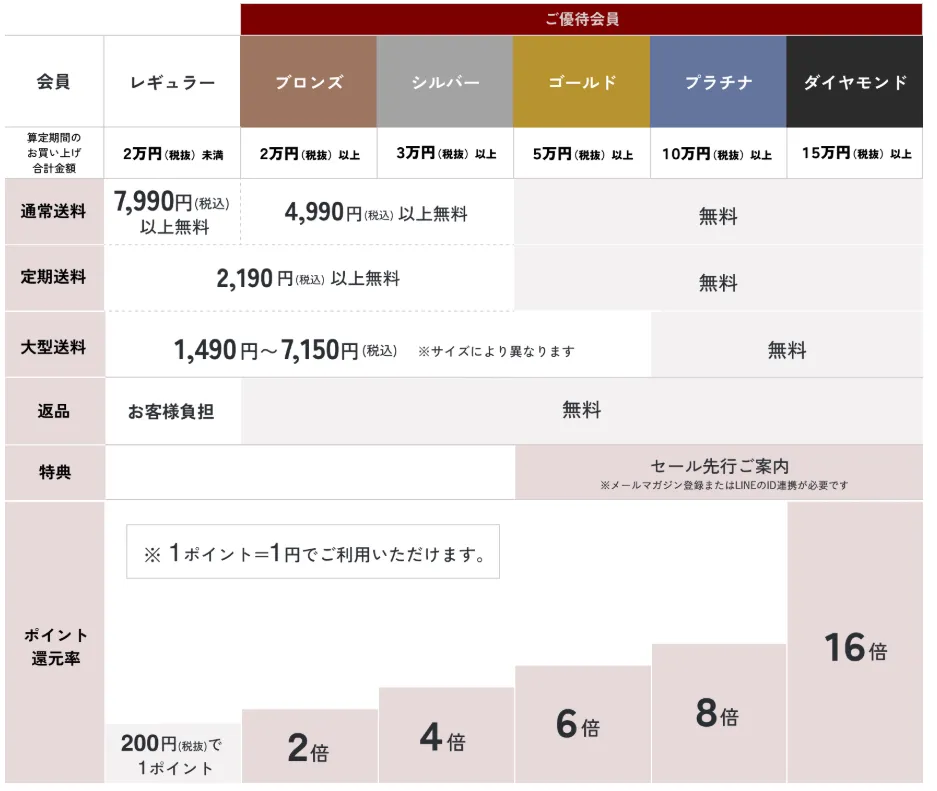

たとえば、商品一覧や検索結果ページでは余白やレイアウトを最適化し、商品詳細ページでは1枚の画像や見出しでユーザーの目を引きつけられるよう情報デザインをリッチ化しています。

◆商品紹介画像にも説明を挿入

参照 ベルメゾン公式サイトより

こうした調整により、ページ滞在時間の延長や直帰率の改善が期待できるため、SEOの間接的な強化にもつながります。実際、サイト全体の構造を見直したことでGoogle等のクロールエラーが減少し、インデックス数も回復基調にあります。

1-3.商品ページの検索意図最適化

次に取り組んだのは、コンテンツ面での改善です。特に商品ページの内容をユーザーの検索意図に合致させる最適化が図られました。

検索ユーザーは「〇〇 ベルメゾン」のようなブランド名を用いた検索だけでなく、「〇〇 通販」「〇〇 おすすめ」といった一般ワードでベルメゾンの商品にたどり着くケースも多くあります。そこで各商品ページにおいて、タイトル・説明文・画像タグ等に適切なキーワードを盛り込み、検索クエリとの関連性を高めました。

また、ユーザーレビューやQ&AなどUGC(利用者生成コンテンツ)も充実させ、商品ページ一つひとつが小さな専門メディアのように情報豊富で信頼できる構成に変更しています。さらに、お客様が商品を選ぶ際の目的・シーンを意識し、単なるカタログ的記述からユーザー目線のコンテンツへのシフトも実施しました。

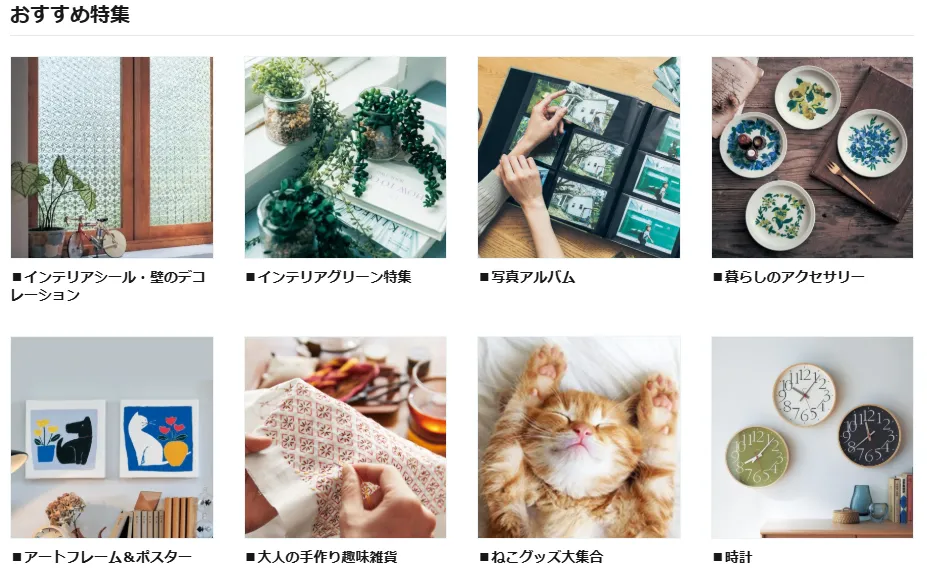

◆ユーザーの興味を惹きつけるさまざまな特集の例

参照 ベルメゾン公式サイト

これらの改善は検索エンジンへの評価向上だけでなく、訪問者にとっても分かりやすく魅力的なページとなるため購入率(CVR)の向上にも寄与したと言われています。

1-4.カテゴリ改編と内部リンク強化

ベルメゾンは、SEOの観点から、サイト内の構造的な要素も改善しました。

以前のベルメゾンサイトはカタログ由来の複雑なカテゴリ体系となっており、ユーザーも検索エンジンも目的の情報に辿り着きにくい面がありました。それを今回の改革によって、商品カテゴリをユーザー視点で再編成し、直感的に探しやすいメニュー構造に変更したのです。

また、サイト内部での記事コンテンツや特集ページから商品ページへのリンクを増やし、内部リンク網を充実させました。これにより、クローラーから見たサイト全体の構造がフラット化・網羅化され、重要ページの評価向上につながっています。

◆ユーザーの回遊を促すレコメンド機能の例

参照 ベルメゾン公式サイト

ベルメゾンはさらに、関連商品のレコメンドなど横断的なリンクも拡充させています。たとえばひとつの商品をチェックすると「関連する特集」「同じカテゴリの商品ランキング」「同じような嗜好のユーザーが購入した商品」と、さまざまな方向からおすすめ商品が表示されるようになっているのです。

ユーザーがある商品から別の商品へ回遊しやすくなったことから、1セッションあたりの閲覧ページ数が増加し、直帰率の改善が確認されています。

戦略2:OMO戦略の推進

ベルメゾン再建のもう一つの柱が、OMO戦略(Online Merges with Offline)の推進です。伝統的な紙カタログ通販によって築いた強固な顧客基盤を、デジタルと融合させる独自の施策を展開しています。これはECサイトだけでなく、顧客の購買体験全体を向上させるための重要な取り組みであると言えるでしょう。

現在、カタログは「既存会員の販促ツール」として位置づけられており、一人ひとりの顧客に合わせたきめ細かな提案媒体として活用されています。

◆公式サイト経由で無料配布されている多様な紙カタログ

参照 ベルメゾン公式

ベルメゾンでは上記画像のように、従来の紙のカタログを愛用していたファンに向けて、シーズンごとにバラエティ豊かなカタログを作成しています。インテリア・日用雑貨・ファッション・コスメなど、顧客は自分の関心に合わせたカタログを取り寄せ、楽しむことができるのです。

一方で新規顧客の開拓や休眠顧客の呼び戻しにはデジタル施策が中心です。紙とデジタルをシームレスにつなぐ導線作りも工夫されており、たとえばカタログに掲載した商品のQRコードを読み込めば即座にECサイト上の該当商品ページに遷移できる仕組みを導入しました。

また、スマートフォンアプリはリピート率向上の重要な鍵となっています。アプリのプッシュ通知機能を活用して、カート放棄した商品の再購入喚起やセール情報のお知らせをタイムリーにおこなうことで、顧客との継続的なコミュニケーションを図っています。

さらに、アプリ限定のポイントアップキャンペーンや、紙カタログをアプリ上で閲覧できるデジタルカタログ機能も充実させ、顧客の利便性とエンゲージメントを高めています。

このようにベルメゾンは、カタログ・アプリ・ECサイトそれぞれの特性を活かしながら、顧客が最も使いやすいチャネルで購買できる環境を整備し、チャネル間での相乗効果を生み出すOMO戦略を実践しているのです。

戦略3:ターゲット層の明確化と深掘り

ベルメゾンは長年、「20代からシニアまで幅広い世代の女性」をターゲットに多種多様な商品を展開してきました。しかし、新規獲得コスト増大や売上伸び悩みを機に、これまでの「1ブランド・マルチターゲット」戦略を見直し、世代別に事業ドメインを再編しています。これは、ECサイトにおける顧客育成とLTV向上において極めて重要な戦略です。

再編後の事業ドメインは以下の3つです。

- 「With Family」(子育て世代向け)

- 「Around 50」(40~50代)

- 「Grand Generation」(シニア世代向け)

中でも最重点ターゲットと位置づけたのが「Around50」すなわち40~50代女性です。この層はベルメゾン売上を支える最大ボリュームゾーンであり、購入力と購買頻度が高く、ブランドとの親和性が高い層です。同社は近年とくに、この世代へのエンゲージ向上に注力しています。

戦略4:ブランド力強化のための商品開発とMD再構築

ベルメゾンの改革では、商品開発力(MD)の再構築も大きなテーマでした。ターゲット絞り込み戦略に沿い、現在は「誰に×何を」を明確に定めた商品提案に注力しています。これはECサイトにおける商品ラインナップの最適化と、競合との差別化に直結する戦略です。

同社はカタログページ数の削減に伴い、扱う商品の型数も以前より絞っています。その代わり、一つひとつの商品企画に時間と予算をかけ、機能性・デザイン性・品質で他社に負けないオリジナリティを追求しているのです。これにより、ヒット率や定価販売比率も向上し、値引き販売に頼らない利益率改善に成功しています。

◆ユーザーのニーズに合致した独自商品の例「座(THE)パンツシリーズ」

参照 ベルメゾン公式サイト

たとえば、ベルメゾンのヒット商品として知られる「ホットコット」や「座(THE)パンツシリーズ」は、単なる肌着や女性向けボトムスアイテムではなく、生活の質を向上させるというコンセプトで開発されました。

顧客の声を反映し、保温性や伸縮性といった機能面を徹底的に追求した結果、SNSでも大きな話題となり、ECサイトでの売上を牽引することに成功したケースです。

また、商品構成もテーマやシーズンを意識したラインナップへと変更しました。毎シーズンの状況を踏まえて費用のかけ方を調整することで、より効果的な商品展開を進めています。たとえば、ネット上では埋もれてしまうアイテムを、カタログ誌面では映えるように見せるなど、媒体の特性を活かしたMDの再構築もおこなわれています。

戦略5:“キマワリ”に込めたエシカル戦略と再販ビジネスの確立

ベルメゾン再建の中で注目すべき取り組みが、エシカル(倫理的)消費をテーマにした新事業への挑戦です。これは千趣会が中期経営計画で掲げた「商品の使用価値の最大化」を具体化した戦略で、新品販売だけでなく持続可能な価値提供を目指したものです。

千趣会は2022年から宅配買取サービス「kimawari fashion」に取り組み、年間申込件数10万件以上の実績を上げてきましたが、このコンテンツは採算性の課題により2025年7月で終了しました。しかし、この経験を活かし、現在は「kimawari marche」としてより持続可能なエシカル事業を展開しています。

◆エシカル思想に基づきリニューアルされた「kimawari marche」

参照 ベルメゾン公式サイト内「kimawari marche」より

2024年9月に誕生し、2025年7月にリニューアルした「kimawari marche」では、厳選された商品を以下の6つのテーマで提供しています。

- 地球にやさしい

- 伝統をつなぐ

- 誰かを助ける

- 寄付で支える

- 愛情で再生する

- ロスをなくす

「kimawari marche」は、明確な価値基準により、単なる商品販売を超えた社会的意義のある消費体験を顧客に提供するというサービスです。エシカル消費への関心が高まる中で、新たな顧客層との接点創出と差別化を図っています。

戦略6:異業種協業による新規事業創出

千趣会は自社のみでの成長に限界を感じ、異業種との戦略的な協業に積極的に取り組んでいます。これにより、従来の事業領域を超えた新たな顧客接点や収益機会の創出を目指しています。

代表例がJR東日本との協業です。2025年2月に資本関係は解消しましたが、ECモール「JRE MALL」への出店や駅ビル・エキナカでの店舗展開、ポイントプログラム連携といった業務上の連携は継続しています。これらの取り組みにより、JR利用者とベルメゾン会員の相互送客が図られ、それぞれの顧客基盤を活用した新たな価値創造を実現しています。

また、これまで実店舗を持たなかったベルメゾンが、JR東日本との協業により東京駅構内に実店舗「Disney Fantasy Shop by BELLE MAISON」を出店したことにも注目すべきでしょう。

◆東京駅構内グランスタに開かれた「Disney Fantasy Shop」

参照 グランスタ東京公式サイトより

これにより、ECサイトと実店舗の垣根を超えた購買体験を提供し、従来リーチできなかった顧客層との接点拡張に成功しています。

オンラインで培った商品力を実店舗で体験してもらい、逆に店舗での体験をECサイトでの継続購買につなげるという、真のオムニチャネル戦略を実践しています。

また、住宅テック企業LibWorkとの共同開発契約も締結し、ベルメゾンのインテリアブランドと住宅開発ノウハウを融合した「家具付きコンセプト住宅」の共同企画を進めるなど、ECプラットフォームを基盤とした事業領域の拡張にも意欲的です。

戦略7:LTV向上と事業多角化を支えるCRMと通販資産の活用

ベルメゾンの再建を下支えしているのが、顧客LTVの最大化を図るデータドリブンなCRM施策と、長年培ってきた通販インフラのBtoB展開です。ECサイト単体の売上向上だけでなく、顧客との長期的な関係構築と既存リソースの収益化により、事業の安定基盤を築こうとしています。

2023年には「カスタマーエンゲージメント本部」を新設し、個別最適化された顧客コミュニケーション設計を強化しました。サンクスDMや入会記念メール、ロイヤル顧客向け優遇など、顧客一人ひとりの購買履歴や嗜好に基づいたきめ細かな接触を実現しています。

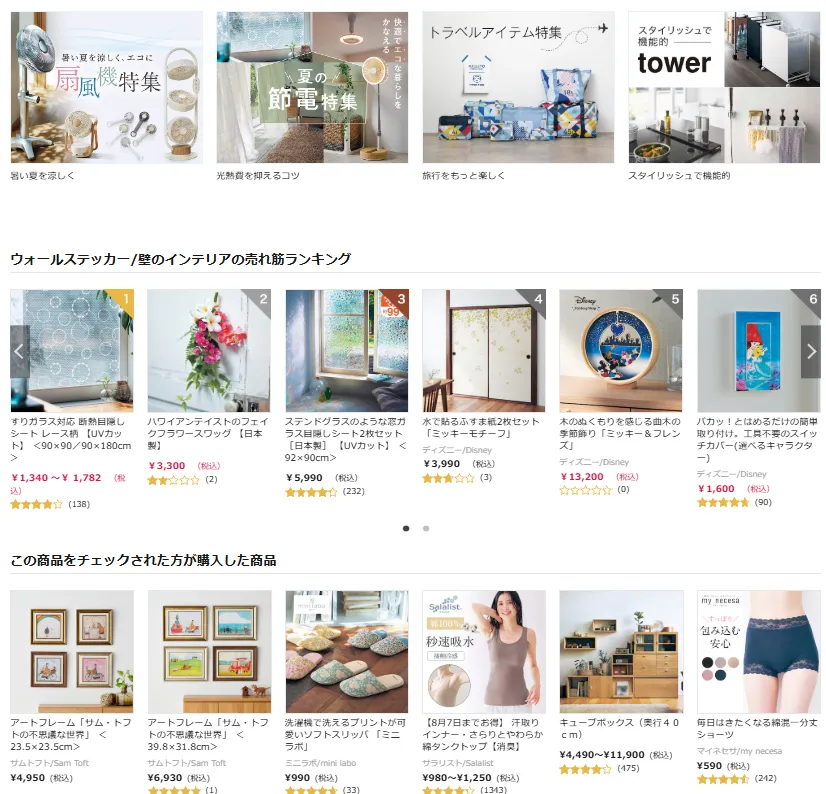

◆ベルメゾンのロイヤル顧客向け「ご優待サービス」

参照 ベルメゾン公式サイト

会員ランク制「ご優待サービス」も刷新され、上位会員には送料無料やポイント最大16倍などの厚遇を提示しています。これにより、新規獲得コストの高騰で増大したコストを、既存顧客からの売上最大化によってカバーするという戦略を推進しているのです。

あわせて、ベルメゾンで培った物流・商品撮影・DMノウハウなどを法人向けに外販するBtoB事業も本格化させています。

物流子会社ベルメゾンロジスコの完全子会社化を進めつつ、EC支援や株主優待事務局代行などの業務を拡大しており、自社の運営コストだった機能を外部企業への収益源として転換する取り組みも進行中です。

さらに会員属性や購買履歴を活用したセグメントDM・広告配信事業も展開しています。これらの施策は通販外収益の柱として再生計画(2025-2027年)でも重要な位置づけがなされており、ECプラットフォームで蓄積されたデータとノウハウを新たな事業機会として活用する戦略的な取り組みといえるでしょう。

まとめ|ベルメゾンEC再建が示す成長への道

ベルメゾン(千趣会)の復活劇は、現代の企業が直面するデジタル変革の本質を物語っています。同社の取り組みにおいては、売上半減という数字の向こうに潜む構造的な課題を見抜き、技術基盤の再構築からエシカル事業創出まで、一見無関係な取り組みを有機的につなげた点に真価があると言えるでしょう。

重要なのは個々の戦術ではなく、それらを貫く一貫した戦略です。顧客との接点を多層化し、自社の資産を新たな文脈で再定義する―この統合的なアプローチこそが、単なる回復を超えた持続的な成長への道筋を描いているのです。

危機は変革の最良の触媒となることを、同社は実証してみせました。そして今、同じような課題に直面する多くの企業にとって、この事例は貴重な道標となるでしょう。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

拝見いたしました。

私は千趣会、大手ネット通販会社、小規模ネット通販会社にも勤務していましたが、売上減の原因は簡単なことで

千趣会にロイヤリティを持つ顧客を大事にしなかったからでございます。ネット通販でやり続けても売上がV字回復することはないと思います。田中さまのように私はデジタル的ではなく、アナログな人なので肌感で感じるものがあります。大阪の商売には損して得取れという言葉があります。

レッドオーシャンで群雄割拠の通販業界での立ち位置を再度考えなければ千趣会の将来はどこに身売りする(買ってくれるかわかりませんが)しかないと思います。

ネット通販会社で楽天でも表彰されている会社のも勤務していましたが、

10万品番以上の在庫を持ち、年間60億円が限界でありました。SEOや広告などいろんなことをしても他のネット通販との差別化はできませんでした。

唯一無二になるためにやっていたことを、損益だけで切り捨てていくと千趣会のような会社もジリ貧になってしましました。また経営者もぼんくらばかりで、利己主義な方ばかりでしたからね。いまの社長も踊らされて着任してるだけですから。。。。本当に残念な末路になりそうではありますね

西田さま、丁寧なご感想ありがとうございます。

(ご返信が遅くなり大変申し訳ありません)

実際に現場で長く携わられていた方のお話、とても説得力があります。

「ロイヤリティを持つ顧客を大事にしなかった」というお言葉は、どの業界にも通じる本質だと感じました。

私の記事では主にデジタル面からの分析を行いましたが、最終的に支えるのはやはり「人と顧客の関係性」だと思います。

「損して得取れ」という大阪商人の精神、とても印象に残りました。

私ももともとは教育業界で働いてきた人間なので、「数字では測れない感覚の大切さ」は理解しているつもりです。

実際に現場で長く携わられていた方のお話、とても説得力があります。

「ロイヤリティを持つ顧客を大事にしなかった」というお言葉は、どの業界にも通じる本質だと感じました。

私の記事では主にデジタル面からの分析を行いましたが、最終的に支えるのはやはり「人と顧客の関係性」だと思います。

「損して得取れ」という大阪商人の精神、とても印象に残りました。

私ももともとは教育業界で働いてきた人間なので、「数字では測れない感覚の大切さ」は理解しているつもりです。

改めて、「現場の感性」と「データの力」をどう両立させていくかを考えさせられました。

貴重なコメント、本当にありがとうございましたm(*_ _)m