コンタクトレンズをECサイトで取り扱う場合、一般的な商材とは異なり押さえておくべきポイントが複数あります。コンタクトは薬機法で定義される医療機器なので、法律を押さえたうえで販売する必要があるためです。

本記事では、コンタクトレンズをECサイトで販売する際に必須となる3つの条件を解説します。

- 条件1:高度管理医療機器等販売業許可を取得

- 条件2:営業所管理者を配置

- 条件3:設備要件を満たす

商材としての魅力や、購入時にユーザーが知りたい部分なども紹介するので、コンタクトの取り扱いを考えている方はぜひ参考にしてください。

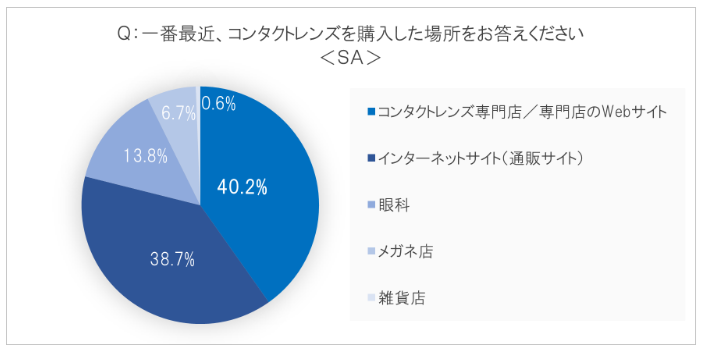

消費者の約4割は「コンタクトレンズ」はECで購入している

コンタクトレンズはECで販売可能です。実際、Amazonや楽天などを検索してみても多くのショップでコンタクトは販売されています。実際、株式会社タイムカレント社による2021年度調査では、約4割程度の方がコンタクトを専門店以外のECサイトで購入しています。

◆コンタクトレンズを購入した場所

参考元:Vol.25 コンタクトレンズ購入店に関する調査(株式会社タイムカレント)

ただし、コンタクトレンズの取り扱いにはいくつかの条件があるので注意が必要です。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下薬機法」において高度管理医療機器のクラス3に該当するので、厳正な管理などが必須となります。

誰でも手軽に扱えるというわけではないので、これからECでの販売を検討する場合は注意してください。

コンタクトをECで販売するために押さえるべき3つの条件

コンタクトをECで販売するために押さえるべき条件は、以下の3つです。

◆コンタクトのEC販売で押さえるべき3つの条件

コンタクトレンズを販売するには厚生労働省の許可が必要で、ただ仕入れて販売するだけの製品ではありません。カラコンなどはお洒落アイテムとして一般的ですが、コンタクトレンズはあくまでも医療機器のひとつです。

そのため、取り扱いには細心の注意が必要という点は押さえておきましょう。

条件1:高度管理医療機器等販売業許可を取得

まず、コンタクトレンズをECで取り扱うには、高度管理医療機器等販売業許可を取得しなければなりません。各自治体に届け出を行い、販売許可を申請しましょう。

申請後は薬事監視員などが実際に取り扱える環境にあるかなどのチェックを行います。販売業許可証が無いと、その営業所ではコンタクトレンズを取り扱うことができません。

また、許可証は営業所の見えるところに設置しておく必要があり、販売サイト上でも許可番号などの掲示を行います。コンタクトレンズを購入できるECサイトをチェックしてみると、番号が掲載されているはずです。

もしも番号が無い場合は、怪しいサイトである可能性があるので購入を踏みとどまった方がよいでしょう。

条件2:営業所管理者を配置

各営業所には、営業所管理者を設置します。営業所管理者は、高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上従事し、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した方のことを指します。

簡単にいえば、1年以上関連業務に従事して別途講習を受けた方が対象となります。また、営業所管理者は毎年度継続的に研修を受けなければなりません。管理者講習は例年多くの人が集まり講習を受けます。研修を受けないと営業所管理者の資格を更新できないので、忘れないように受講しましょう。

要素3:設備要件を満たす

コンタクトレンズを取り扱う設備では、高度管理医療機器等販売業許可で定められた要件を満たしている必要があります。高度管理医療機器等販売業許可の設備要件は、採光・照明・換気が適切で清潔であることや、常時居住する場所などから区別されていることなどが挙げられます。

設備要件のハードルに関してはそこまで高くはありませんが、自宅などで管理することはできないため小規模からスタートするのは難しいと考えてください。保管する設備として倉庫を使用する場合は、他の場所と明確に区別する必要もあります。

コンタクトをECで取り扱う4つのメリット

コンタクトをECで取り扱うメリットは、主に以下の4点です。

◆コンタクトをECで販売する4つのメリット

EC販売する商材としては魅力的な部分もあるので、販売を検討している方はぜひ参考にしてください。参入ハードルが高めなのが特徴です。

メリット1:取り扱いハードルが高くライバルが少ない

コンタクトレンズは、前述のように高度管理医療機器であるため、取り扱いを開始するまでのハードルが高めなのが特徴です。これはそのまま参入障壁の高さに直結するので、販売許可が取得できれば比較的競合が少ない環境に身を置けるでしょう。

とはいえ、競合が全くいないわけではありません。むしろ一部の大手の寡占化が進んでいる業界でもあるので、いかに他社と差別化するかなど、ECでのマーケティングが重要です。

どのようなコンタクトレンズをどのように販売していくか、戦略を持って販売に臨む必要があるという点は他の商材とそう変わらないといえます。

メリット2:サイズや重量が小さく省スペースで送料も安い

コンタクトレンズはさまざまな商品がありますが、多くがサイズが小さく重さも軽めです。中にはゆうパケット便などのポスト投函可能なサイズで製造されているものもあるので、自社の送料削減などに効果的です。

倉庫に保管するためのスペースも小さめで済むのは利点ですが、コンタクトレンズには度数やカラーなどがあります。1つの商品でも多くのSKU(在庫管理上の最小の品目数)が存在します。

そのため、取り扱う商品数が増えてくると、むしろ大量のスペースが必要になるため、ある程度のバランス感覚が必要です。

メリット3:顧客の年齢層が幅広くターゲットが多い

コンタクトレンズは通常のクリアレンズから、色付きのカラーコンタクトレンズまで、何万という種類の製品が発売されています。そのため、利用者の年齢も10代から70代80代まで幅広いのが特徴です。年齢や性別を問わず、アプローチできる市場規模の大きさが魅力となっています。

幅広い層に訴求していくのか、特定層をピンポイントで狙ってリーチするのかはマーケティングの腕の見せ所でもあります。

競合との差別化のポイントでもあるので、顧客のペルソナをしっかりと設定してサイト設計を行いましょう。

メリット4:商品数が多く幅広いニーズに対応できる

コンタクトレンズはとにかく商品数が多いのが利点です。度数・ベースカーブ・素材・使用期間・カラーなど、組み合わせ次第で何万通りものバリエーションがあります。そのため、ユーザーの細かなニーズに応えやすく、販売機会を逃しにくいというメリットがあります。

どの商品を取り扱うのかによって販売手法も変わってくるので、事前にしっかりと戦略を立てて販売しましょう。また、商品の入れ替わりが激しい市場でもあります。定番のクリアレンズはずっと残っていても、カラーレンズは次々に新色や終売商品が現れます。

トレンドに合わせた商品展開と、在庫管理のバランスを見ながら販売していくことが重要です。人気商品は、Amazonや楽天のランキングなどを見るとある程度推測が可能です。

コンタクトを取り扱う際の4つのデメリット

コンタクトレンズをECで取り扱うデメリットには、以下の4点が挙げられます。

◆コンタクトをECで販売する4つのデメリット

この4つは商品の特性上どうしても発生してしまうデメリットであるため、事前に認識しておく必要があります。こうした特徴を押さえたうえで販売することで、効率良く販売から発送までできるようになるので、ぜひ確認してください。

デメリット1:高度管理医療機器である

コンタクトレンズは、2005年に薬事法が改正された際、医療機器では最もレベルの高いクラス3の「高度管理医療機器」に分類されました。販売には高度管理医療機器等販売業許可をはじめとする制約があるため、どんなECショップでも取り扱えるわけではありません。

ただし、これは裏を返せば競合が発生しにくいメリットでもあります。また、販売許可証には番号が振ってあるので、ショップへの記載が必要です。

自治体がショップの信頼性を担保してくれている証明でもあるので、必ず適切な申請を行ったうえでコンタクトの販売をしてください。

デメリット2:SKU数が非常に多い

コンタクトレンズは1商品につき数多くのSKUがあります。たとえば度数が0.00~-10.00(+0.25ステップ)の商品であればで41度数のSKUとなり、カラコンでさらに10色展開されていると410SKUになります。

1つの商品の在庫を1箱ずつ持つだけで410箱などの単位でも持たなくてはならないため、商品数が増えてくると置き場所などに困るケースがあります。コンタクトには使用期限を示すEXPなどもあるので、事業規模が大きくなってくると在庫管理が難しくなるでしょう。

デメリット3:差別化が難しい

コンタクトレンズは商品数は多いものの、差別化が難しい商材でもあります。基本的には人気商品はどこも同じような商品構成になっています。

単価が大きいわけでもないため、安易な価格競争になりにくいという点も、強豪との差別化が難しいポイントです。モール内SEOの強化や広告など、いかにユーザーの目を止められるかを重視してサイト設計を行いましょう。

デメリット4:FBA(Fulfillment by Amazon)を利用できない

コンタクトレンズを倉庫で取り扱うためには高度管理医療機器販売許可が必要であることを上述しました。そのため、Amazonで販売する場合にFBA倉庫に入庫することができません。FBAを利用できないため、自社で発送する必要がある点は注意してください。

逆にいえば、他社でもFBAに入庫してPrimeマークを付けることが難しいということなので、自社発送でもカート獲得のチャンスがあります。Amazonでは価格競争になりがちですが、おまけをつけた独自カートを作るなどの工夫をしているショップもあるので、戦略的に販売しましょう。

Amazonで自己発送する方法は以下の記事でも解説しています。

「Amazonの自己発送」成功のために知っておくべき7つのポイント

コンタクトをECで販売する際の3つの注意点

コンタクトレンズをECで販売する際には、以下の3点に注意してください。

◆コンタクトをECで販売する場合の3つの注意点

コンタクトレンズは薬機法によりさまざまな制限がされている高度管理医療機器です。一般的な商材ではできることでも、コンタクトではできない・やってはいけないケースがあるので注意してください。

注意点1:薬機法を遵守する

前提として、薬機法を遵守することを心がけてください。高度管理医療機器の販売許可証取得をはじめ、年に1度の管理者講習や設備要件などさまざまな制約があります。

法律で厳しく制限されているので、薬機法の内容をまずは押さえたうえで取り扱いを開始しましょう。また、商品の使用履歴や管理状況を記録する「トレーサビリティ」の担保も努力義務があります。

2005年の薬事法改正などの例もあるように、今後基準が厳しくなっていく可能性もあります。厚生労働省からの発表などは随時追っておくことが重要です。

注意点2:処方行為は不可

コンタクトレンズの販売にあたって、処方行為を行うことは法律違反です。たとえば、注文者から「自分に合うレンズはどれか?」などと訊かれても「これが良いです」といった言い方はできません。

処方行為ができるのは医師のみなので、販売者はあくまで注文者に適切な情報を伝えることに終始してください。また、眼球は一人一人大きさも色も異なるので、万人に勧められるコンタクトは存在しません。

同じレンズで同じ度数であっても、合う人と合わない人がいることを認識しましょう。

注意点3:取り扱い方法など啓発や注意喚起を行う

コンタクトレンズの正しい使用方法など、啓発や注意喚起はサイト上でも行いましょう。コンタクトレンズの正しい洗い方や、定期的な眼科の受診を推奨するなど、眼のトラブルをユーザー自身が予防できるようにしてもらうことが重要です。

たとえば、以下のようなポイントです。

◆コンタクト使用上の注意喚起の例

- コンタクトを貸し借りしない

- コンタクトをつけたまま寝ない

- コンタクトをつけたまま入浴やプールなどに入らない

- 取り扱う時は手を清潔に

- レンズは優しく擦り洗いをする

- 装用期間を超えて装着しない

上記以外にも多くの注意点があるので、ECで取り扱う場合は従業員側もこうした内容を必ず押さえておきましょう。

参考元:一般社団法人コンタクトレンズ協会

コンタクトレンズをECサイトで購入する際に押さえておきたい4つのチェック項目

コンタクトをECサイトで購入する際に押さえておきたいチェック項目を4点紹介します。

◆コンタクトをECサイトで購入する場合の4つのチェック項目

コンタクトを安心して購入するためのチェック項目は、言い換えればユーザー側が気にするポイントでもあります。そのため、ECでコンタクトを販売するにあたっては上記の4点を押さえたサイト設計をすることで、ユーザーから選ばれるECサイトを構築することができます。

チェック項目1:眼科でベースカーブと度数を調べておく

初めてコンタクトレンズを購入する場合は、眼科などでベースカーブ(BC)と度数を調べてください。ベースカーブとは目のカーブのことで、8.7や9.0など人によって少しずつ眼球のカーブの数値が異なります。

ベースカーブが合っていないと、コンタクトがずれたり痛くなったりするので、自身に合ったベースカーブを選ぶことが重要です。また、度数はコンタクトで視力を矯正するうえで欠かせない項目です。

度数無し(0.00)も販売されているので、コンタクトは普段つけないけどカラコンは使ってみたいという方でも使用できます。こうした数値は自分で測るのは難しいので、最初は眼科などで測ってもらうことをおすすめします。

チェック項目2:カラコンなのかクリアレンズなのかを決める

カラコンか、カラーの無い通常のクリアレンズなのかを決めましょう。他にも、コンタクトレンズには装用期間やソフト・ハードなどさまざまな違いがあります。

近年はソフトレンズが主流なので、クリアかカラーが決まったら装用期間を選びましょう。

◆装用期間と特徴

| 装用期間 | 使える日数 | 特徴 |

| ワンデー | 1日使い捨て | ・手入れが不要で楽

・1枚当たりは割高 ・種類が多い |

| 2Week | 2週間 | ・手入れが必要

・コスパが良い ・種類は少なめ |

| 1month | 1ヶ月 | ・手入れが必要

・コスパがかなり良い ・種類は少なめ |

| コンベンショナル | 1年~2年 | ・手入れが必要

・コスパは良いが単価は高い ・種類はかなり少ない |

レンズごとに素材なども異なり装用感も異なるので、色々と使って試すのもおすすめです。

チェック項目3:信頼できるサイト・商品かを確認する

商品を購入する際は、信頼できるサイトや商品を選んでください。見るべきポイントは以下の通りです。

◆信頼できるサイトを見分けるための3つのポイント

- ポイント1:高度管理医療機器販売許可番号が掲示されている

- ポイント2:医療機器承認番号が記載されている

- ポイント3:サイトや商品レビューが良い

上記をチェックして問題なければ購入してもよいでしょう。特に販売許可番号と医療機器承認番号は商品の安全性のうえで非常に重要なポイントなので、必ず確認しましょう。

チェック項目4:目に合わない時はただちに使用を止める

コンタクトレンズは、どうしても目に合わないものや、工業製品なので不良品が混ざることもあります。目に合わない・痛い・ゴロゴロするなど不快感を感じる場合はただちに使用を中止し、ショップに連絡してください。

不良品の場合はショップやメーカーに交換してもらえる場合がほとんどです。不良品を使用したからといってただちに目に影響が出るわけではありませんが、付けたあと目の痛みが続く場合などは眼科を受診しましょう。

ただし、コンタクトの洗浄をしていない、適切な装用期間を越えて使用しているなどの場合はレンズが原因ではない可能性もあります。コンタクトレンズは医療機器なので、毎日必ず洗浄し、着けっぱなしにしないなど適切な使用を心がけてください。

コンタクトレンズのネット購入が危険という噂について3つの要点を解説

コンタクトレンズについて調べていると、ネット購入が危険という噂が出てくることがあります。ここでは、以下の3つの観点から解説します。

◆コンタクトレンズのネット購入は危険?噂についての3つの要点

結論から言うと、ネットでの購入が危険なわけではありません。ただし、保管方法などが分からずネットで購入した場合、眼のトラブルを起こすケースはあります。

ネット購入が危険と言われる場合の大半は、装用期間を守らなかったり正しくケアしないことが原因とされています。ただし、それ以外にも注意すべきポイントはあるのでチェックしておきましょう。

要点1:全てのネット購入が危険なわけではない

ネット購入自体が危険ということはないので安心してください。ただし、あくまで高度管理医療機器の販売許可を取得し、医療機器承認番号が記載された商品を買う場合です。

現在ではほとんどありませんが、2005年の薬事法改正以前では承認番号の記載のない輸入品を取り扱うショップも数多くありました。薬機法改正後はこうしたショップの多くは淘汰されましたが、怪しげな個人サイトなどで買うのは危険なのでやめておきましょう。

Amazonや楽天といったECモール上の評価や会社概要などを確認して買うと安心です。

要点2:眼科での処方箋は無くても問題ない

コンタクトを購入するにあたって、眼科医の処方箋は必須ではありません。初めて購入するユーザーの方だと、医者に行かないといけないのではないかと考えている方も多いですが、実は不要なのです。

ただし初めて購入する際は、度数やベースカーブなど適切な商品を購入をできるようにするため、眼科に行っておくことをおすすめします。眼科で度数などを測り、それを元にECで注文すれば問題ありません。

要点3:医療機器承認番号のある商品を選ぶ

コンタクトレンズには原則国内で販売される商品には医療機器承認番号があります。日本国内の安全基準を満たした製品であることを示す16桁の番号で、この番号があると安心して購入できるという指標になります。

海外からの輸入品の場合この番号が無いケースがあり、その場合は眼障害のリスクなどがあるため購入をしない方が無難です。ECの場合は商品ページに承認番号が記載されている場合がほとんどなので、一度確認しておくとよいでしょう。

コンタクトレンズのEC販売は法令順守が原則

コンタクトレンズをECで販売するには、高度管理医療機器の販売許可を取る必要があります。コンタクトレンズはクラス3の高度管理医療機器であるため、薬機法で厳密に管理されているためです。

また、販売許可の取得には設備要件や管理者の設置などの各種要件を満たす必要があります。販売を開始するまでにいくつかのハードルがあるため、一般的な商材と比べる取り扱いの難易度が高めなのが特徴です。

一方で、商品サイズが小さいのでスモールスタートをしやすい利点があります。SKU数が多いため、商品数を絞りつつ展開していくようにしましょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座