店舗アプリの導入を検討する際、「あれもこれも」と機能を詰め込んで失敗する企業が後を絶ちません。筆者がこれまで関わってきた店舗アプリ開発の現場では、多機能を売りにしたアプリほど利用されない傾向が見られます。

ユーザーは店舗アプリに複雑な機能ではなく、シンプルで確実に動作する利便性を求めています。ECサイト運営企業においても、アプリ機能の選定で同様の課題を抱えるケースが増えています。

本記事ではこれまで5件の店舗アプリ開発に携わってきた筆者が、プロならではの視点で以下の内容を解説します。

- 継続利用される3つのコア機能の選定基準

- 避けるべき5つの機能選定ミス

- ROIを重視した段階的機能追加の手法

- 実践で使える5項目のチェックリスト

デジタル会員証・ポイント管理・クーポン配信の3機能に絞る設計を起点に、段階的追加で失敗を避ける判断基準を詳しく解説していきます。

1. 店舗アプリの機能選定における2つの現実的な課題

店舗アプリの機能を選定するにあたり、まず把握しておきたい2つの現実的な課題について解説します。

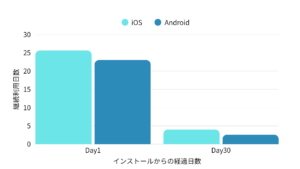

課題①アプリ継続利用の厳しい現実

2024年のAppsFlyerレポートによると、モバイルアプリの30日後継続率は平均5.7%となっています。これは100人がアプリをダウンロードしても、1ヶ月後に使い続けているのはわずか6人程度という計算です。この数値は、モバイルアプリにおける継続利用のハードルの高さを示しています。

◆ios,Androidにおけるモバイルアプリの継続率

課題②機能追加がもたらす運用負荷

店舗アプリ開発において見落とされがちなのが、機能追加による運用負荷の増加です。主な課題として以下が挙げられます。

◆店舗アプリの機能追加による課題

- 各機能の操作説明とサポート対応

- アプリ容量増大による動作速度への影響

- 複数機能間での操作の一貫性確保

2025年1月の研究では、直観的ナビゲーション(intuitive navigation)がモバイルアプリ成功の重要要素の一つであることが示唆されています。

実際の開発現場で頻繁に見られるのが、「便利そうだから」「競合他社にあるから」という理由だけで機能追加を決定するパターンです。

特にアプリストアのレビューを参考にした機能追加は要注意です。レビューを投稿するユーザーは全体の数パーセントに過ぎず、声の大きい少数派の意見である可能性があります。

2. 店舗アプリで実際に使われにくい4つの機能

筆者の経験および現場での観察から、使われにくい機能の4つの傾向を整理しました。これらに共通するのは、「提供側が使ってほしいと思って作ったが、ユーザーのニーズと合致していない」という点です。

機能①:店内商品検索機能

店内での商品検索機能は導入企業が多いものの、実際の利用は期待を下回るケースが多く見られます。

利用が進まない主な理由は以下の通りです。

◆店内商品検索機能の利用が進まない理由

- 店舗内では実物を直接確認する方が効率的

- 検索結果と実際の陳列位置の相違

- 店内Wi-Fi環境の不安定さによる動作不良

このように、店内検索機能は導入自体は進んでいるものの、利用が伸びにくい要因が複数存在しています。

機能②:他事業への誘導機能

店舗事業以外で手掛けている事業(ECサイトや別サービス)への導線を設けて利用促進を図る企画がありますが、期待した効果は得られにくいのが実情です。

店舗アプリのユーザーは「店舗での買い物」という明確な目的でアプリを開いており、他事業への関心は想定より低いことが分かっています。

機能③:プッシュ通知機能

OneSignalの2024年ベンチマークによると、リテール・EC系アプリでのプッシュ通知許諾率はiOSで33.2%、Androidで36%となっています。

これは、アプリをインストールしたユーザーの3人に1人程度しかプッシュ通知を許可していないことを意味します。 つまり、残りの約7割のユーザーには、プッシュ通知という重要な接点手段が使えない状況です。

一律配信による頻繁な通知は、さらにこの許諾率を下げ、アプリ削除の要因にもつながるため注意が必要でしょう。

一律配信による頻繁な通知は、アプリ削除の要因にもつながるため注意が必要でしょう。

機能④:SNS連携機能

Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなどとの連携機能は実装企業が多いものの、実際の連携率は非常に低い状況です。

店舗での買い物をSNSでシェアしたいユーザーは想像以上に少ないことが要因と考えられます。

3. 成功する店舗アプリの3つのコア機能

筆者の経験では、継続的に高い利用率を維持している機能は以下の3つに集約されます。これらに共通するのは、「ユーザーにとって直接的なメリット」が明確であることです。

機能① デジタル会員証機能:高利用率を維持する設計要件

デジタル会員証機能は、適切に設計された場合に最も高い利用率を維持できる機能です。しかし、設計を誤ると大幅に利用率が下がるため、以下の要件を満たす必要があります。

◆重要な設計要件

- アプリ起動から2タップ以内での表示

- QRコードまたはバーコードの適切なサイズ設定

- オフライン環境での表示対応

特に重要なのは、店舗のレジでスムーズに使えることです。

実際の運用では、QRコードが小さすぎて読み取れない、ネットワーク環境が悪くて表示されない、といった問題が頻発します。

対処法として、実際の店舗レジ環境でのテストを必ず実施し、以下の条件での動作確認を行います。

◆店舗レジでの動作確認事項

- Wi-Fi接続が不安定な環境

- スマートフォンの画面輝度が低い状態

- 高齢者でも見やすいコード表示サイズ

一定数の高齢者は物理カードの利用を希望するため、デジタル会員証との併用体制も検討が必要です。

◆機能画面例:サンドラックグループ公式アプリ

出典:サンドラックグループ公式アプリ 筆者のスマートフォンアプリのスクリーンショットより

機能② ポイント管理機能:継続利用につながる表示設計

ポイント管理機能の利用率向上には、「現在のポイント数」と「次の特典までの必要ポイント」を分かりやすく表示することが重要です。

◆効果的な表示設計

- 現在ポイント数の大きな文字表示

- 次の特典まで「あと○ポイント」の具体表示

- ポイント履歴は直近5回分のみ(詳細は別画面)

「ポイント反映が遅い」というクレームが発生しやすいため、リアルタイム反映が困難な場合は「ポイント反映は購入から30分後」といった具体的な時間を事前明示することで、クレームを削減できます。

機能③ クーポン配信機能:効果的な配信設計

クーポン配信機能は、適切に設計すれば高い開封率を実現できる機能です。しかし、一律配信では効果が限定的で、通知をOFFにされる原因となります。

◆基本的な配信設計

- 配信頻度は月4回以内に制限

- 割引率は最低10%以上に設定

- 有効期限は1週間以内に設定

筆者が関わった最近の案件では、ユーザー属性に応じたセグメント別クーポン配信を実装し、大幅な効果改善を実現しています。

◆具体的なセグメント例

- ECサイト購買履歴連携:オンラインでよく購入するカテゴリの店舗商品割引

- 来店頻度別:月1回未満の顧客には高割引率、週1回以上には新商品クーポン

- 年齢層別:若年層にはトレンド商品、シニア層には定番商品の割引

この手法により、従来の一律配信と比較して開封率が約1.5倍近く向上し、クーポン経由の売上も大幅に増加しました。

特にECサイトとの購買データ連携により、「この人が興味を持ちそうな商品」を精度高く予測できるようになっています。

クーポンを配信したにもかかわらず、店舗スタッフが内容を把握しておらず、レジで混乱が発生するケースがあります。特にセグメント別配信では、複数種類のクーポンが同時に流通するため、この問題が深刻化しやすくなります。

◆対処法

- クーポン配信と同時に店舗への情報共有を自動化

- セグメント別クーポンの一覧を店舗スタッフ向けに提供

- レジシステムでのクーポン自動判定機能の実装

これらの取り組みにより、クーポン利用時の混乱を防ぎ、スムーズな接客と顧客満足度の維持につながります。

◆機能画面例:サンドラックグループ公式アプリ

出典:サンドラックグループ公式アプリ 筆者のスマートフォンアプリのスクリーンショットより

なぜこの3機能で十分なのか

機能を3つに絞ることで得られるメリットは以下の通りです。

- アプリの動作速度向上

- ユーザーの操作迷いの解消

- 開発・運用コストの大幅削減

- アプリストアでの評価向上

- アプリアンインストール率の改善

このように、必要な機能を厳選することでユーザー体験と運営効率の双方を高められる点が、3機能に絞る大きな理由となっています。

4. 機能選定で避けるべき5つの判断ミス

実際の開発現場で頻繁に発生する機能選定における判断ミスをパターン化しました。これらのミスを避けることで、無駄な開発コストを削減し、ユーザーに受け入れられるアプリを構築できます。

ミス①:競合他社の機能模倣による判断

「競合がこんな機能を入れたから対抗しなければ」という発想は避けるべき判断基準です。

競合他社と自社では、ユーザー層、店舗規模、ビジネスモデルが異なるため、同じ機能が同じ効果を生むとは限りません。特に大手企業の機能を中小企業が模倣する場合、運用体制が異なるため効果が再現しにくい傾向があります。

ミス②:経営陣の直感による機能追加

経営陣から「あったら便利そう」という要望が出ることがありますが、実際のユーザーニーズとは乖離している場合があります。

このような要望には以下の質問で判断基準を明確化します。

◆要望に対する判断基準

- 「月に何回使ってもらうことを想定していますか?」

- 「この機能がないと困るユーザーは何割程度いると思いますか?」

- 「運用にかかるコストはどの程度まで許容できますか?」

こうした問いを挟むことで、思いつきの機能追加を避け、実際の利用頻度やコストとのバランスを踏まえた判断が可能になります。

ミス③:開発会社の標準機能提案への依存

開発会社の「標準機能として含まれています」という提案は、個別企業のニーズに合致しているとは限りません。

標準機能として提案された場合は、必ず以下を確認します。

◆確認事項

- その機能の実際の利用率データ

- 運用時に発生する追加コスト

- 機能を削除した場合の開発費削減額

開発会社の提案による標準機能をそのまま採用するのではなく、データとコストを踏まえて取捨選択することで、本当に必要な機能に資源を集中させることができます。

ミス④:アプリストアレビューの要望への過度な対応

アプリストアのレビューは機能改善のヒントになりますが、全ての要望を実装するのは危険です。

レビューから機能追加を検討する場合は、以下の基準で判断します。

◆機能追加検討基準

- 同様の要望が複数投稿されているか

- 既存のコア機能の利用を妨げる要望ではないか

- 実装コストに見合う利用者数が見込めるか

レビューは貴重な声ではありますが、感情的に反応せず、基準を設けて取捨選択することで、アプリの方向性をぶらさずに改善を進められます。

ミス⑤:「とりあえず追加」による機能肥大化

機能選定会議で最も危険な発言が「とりあえず入れておこう」です。

この判断で追加された機能の大多数はユーザーに使われることなく、以下の問題を引き起こします。

◆機能肥大化で発生する問題

- 開発期間の延長

- 追加開発費用の発生

- アプリの複雑化によるユーザビリティ低下

- 運用時のサポート工数増加

「とりあえず」という判断を避けるため、全ての機能に明確な目標設定を行います。「月間利用回数○回以上」「利用率○%以上」といった具体的な数値目標を設定できない機能は削除対象とします。

5. 段階的機能追加の3つのベストプラクティス

成功する店舗アプリは、最初からすべての機能を搭載するのではなく、段階的に機能を追加していく手法を採用しています。この手法により、ユーザーの実際のニーズを把握しながら、効率的なアプリ開発が可能になります。段階的に機能を追加していくために意識すべき3つのフェーズについて解説します。

フェーズ1:コア3機能での運用とデータ収集

最初の6ヶ月間は、コア3機能のみでアプリを運用します。

この期間で以下のデータを収集し、ユーザーの行動パターンを分析します。

必須収集データは以下の通りです。

- 各機能の利用頻度(日別・週別・月別)

- ユーザーの滞在時間とタップ数

- 機能間の遷移パターン

- アプリの起動理由(どの機能を使うために開いたか)

- エラー発生箇所と頻度

この期間中は、新機能の追加要望があっても対応せず、まずはコア機能の安定稼働とユーザー受容性の確認を最優先とします。

フェーズ2:データに基づく追加機能の選定

6ヶ月間のデータ収集を基に、追加機能の必要性を判断します。以下の基準をすべて満たす場合のみ、機能追加を検討します。

追加機能の判定基準は以下の通りです。

- 既存機能の利用率が想定値以上を維持

- 追加機能の想定利用頻度が月1回以上

- 開発費用が月間売上の適正範囲内

- 3ヶ月以内に効果測定が可能

- 店舗スタッフのサポート負担が増えない

こうした基準を満たした機能に限定することで、追加開発によるリスクを抑えつつ、確実に成果につながる機能拡張を実現できます。

フェーズ3:ROI重視の機能拡張戦略

機能追加の最終判断は、ROI(投資対効果)の計算に基づいて行います。

感覚的な判断ではなく、数値に基づいた客観的な判断を徹底します。

ROI計算の基本式は以下の通りです。

年間ROI = (機能追加による年間売上増加 – 年間運用コスト) ÷ 開発投資額 × 100

【計算例】

開発投資額:200万円

年間売上増加:180万円

年間運用コスト:36万円

年間ROI = (180万円 – 36万円) ÷ 200万円 × 100 = 72%

一定のROI基準を下回る機能は追加しないというルールを設定し、感情的な判断を排除します。

「お客様から要望をいただいたので機能を追加しました」という判断で失敗するケースがあります。1人の顧客からの要望を全体のニーズと勘違いし、多額の開発費をかけて機能を追加したものの、その顧客以外はほとんど使わないという結果になります。

顧客要望に対しては以下の手順で対応します。

- 要望の背景にある課題を詳細にヒアリング

- 同様の課題を抱える顧客数を調査

- 既存機能での解決可能性を検討

- 要望者に代替案を提示し、反応を確認

多くの場合、新機能の追加ではなく既存機能の改善や運用方法の見直しで課題を解決できます。

6. 機能選定で使える5つのチェックリスト

実際の機能選定で活用できる具体的なチェックリストを提供します。このチェックリストの5項目すべてに「YES」と回答できない機能は、追加を見送ることを推奨します。

チェック①:継続利用の見込み

「この機能を月1回以上使うユーザーは全体の何%いると想定しますか?」

この質問に明確な根拠を持って答えられない機能は、追加すべきではありません。「たまに使う」「あったら便利」といった曖昧な回答しかできない機能は、実際にはほとんど使われません。

判定基準:月1回以上の利用が見込まれるユーザーが全体の30%以上

チェック②:店舗スタッフによる説明可能性

店舗スタッフが顧客に対してその機能を簡潔に説明できるかどうかは、機能の必要性を判断する重要な基準です。

実際に店舗スタッフに機能の説明を依頼し、30秒以内で顧客にメリットを伝えられるかテストします。説明に1分以上かかる機能や、メリットが伝わらない機能は削除対象とします。

チェック③:システム連携の複雑性

新機能が既存の店舗システム(POS、在庫管理、顧客管理)との連携を必要とする場合、開発・運用の複雑さが大幅に増加します。

以下のような連携が必要な機能は慎重に検討する必要があります。

◆要検討機能

- リアルタイムの在庫情報表示

- 店舗別の在庫状況確認

- 複数システム間でのポイント同期

判定基準:既存システムとの連携が不要、または最小限の連携で実現可能

チェック④:運用コストの妥当性

機能追加後の継続的な運用・保守コストを事前に算出し、適正範囲内に収まることを確認します。

開発費は一時的ですが、運用費は永続的に発生するため、より重要な判断基準となります。

運用・保守コストに含まれる項目は以下の通りです。

◆運用・保守コスト項目

- サーバー・インフラ費用

- データベース管理費用

- サポート対応人件費

- システム監視・メンテナンス費用

- セキュリティ対策費用

これらを正しく見積もることで、開発時には気づきにくい長期的なコストを把握でき、持続可能な運用判断につなげることができます。

チェック⑤:効果測定の実現可能性

追加した機能の効果を3ヶ月以内に数値で測定できることは必須条件です。

効果測定ができない機能は、成功・失敗の判断ができず、継続的な改善も不可能になります。

測定可能な指標の例は以下の通りです。

◆測定可能な指標

- 機能の利用率(月間アクティブユーザー数)

- 機能経由での売上増加額

- 顧客満足度スコアの向上

- アプリ全体の継続利用率向上

効果を数値で捉える仕組みを整えることで、投資判断の精度を高め、次の改善アクションへと確実につなげられます。

まとめ

店舗アプリの機能選定において最も重要なのは、「ユーザーにとっての直接的なメリット」があるかどうかです。

本記事で解説したコア3機能(デジタル会員証・ポイント管理・クーポン配信)は、いずれも「安く買える」「便利に買える」という明確なメリットをユーザーに提供します。

機能選定で失敗しないための重要ポイントは以下の通りです。

- 機能数は3〜4個に絞り、それ以外は段階的に検討する

- 競合他社の模倣ではなく、自社ユーザーのニーズに基づいて判断する

- データに基づいた段階的な機能追加により、継続的な改善を行う

- 全ての機能に明確な利用目標と効果測定指標を設定する

- 店舗現場での実用性を必ず事前検証する

ECサイトやアプリの導入を検討されている企業は、多機能による差別化ではなく、シンプルで使いやすい機能による顧客満足度向上を目指すことが成功への道筋です。

まずはコア3機能から始めて、ユーザーの反応を見ながら慎重に機能拡張を検討していくことを推奨します。

店舗アプリの成功は「機能の多さ」ではなく「使いやすさ」で決まることを、ぜひ参考にしてください。

店舗アプリをスクラッチで開発する

ここまで、店舗アプリの必要な機能について解説してまいりましたが、もし、スクラッチ開発で店舗用アプリを開発したいという場合は、株式会社ペンタゴンがおすすめです。

店舗アプリも豊富な実績があり、クラウド型のアプリではできない複雑な機能を開発することが可能です。またエンジニアも経験豊富なメンバーが揃っており、大手のアプリ開発には特におすすめです。

もし、興味あれば、以下の公式ホームページより問い合わせてみましょう。コンペ先としても有力な選択肢となるはずです。

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。