ドラッグストア業態の市場規模は拡大しています。日本チェーンドラッグストア協会の「日本のドラッグストア実態調査」によると、2024年度の市場規模は、前年比9.0%増という高い伸びを記録して、10兆307億円となりました。

成長を続けるドラッグストア業態では、食品の品ぞろえを強化したり、低価格で販売することで売上を伸ばしている企業が目立ちますが、それとは一線を画すのがマツキヨココカラ&カンパニー(以下、マツキヨココカラ)です。

差別化された商品とサービスで顧客の支持を集めるマツキヨココカラの競争力の源泉となっているのは、高度なDXによる先進的な取り組みです。

本稿では、マツキヨココカラの企業としての特徴を踏まえた上で、ユニークで優れたデジタルマーケティング施策について解説します。

他社との比較でみるマツキヨココカラの3つの特徴

マツキヨココカラの特徴は、競合企業と比較することで際立ちます。また、ここで確認する特徴の多くは、デジタルマーケティングを推進することと深く関わっています。

特徴1:業界最多の店舗数・営業利益もトップ

下表は、ドラッグストア業態の売上高上位6社の、直近の決算期における売上高、営業利益、店舗数です。

マツキヨココカラの売上高は業界3位です。統合前のマツモトキヨシは、1994年度から2015年度まで、22年間に渡って売上高で1位でしたが、近年はウエルシアHDやツルハHDの後塵を排しています。

一方、マツキヨココカラは、本業の利益である営業利益では他社を大きく上回っています。また、店舗数は他社を大きく引き離し、業界最多です。

◆ドラッグストア主要6社の売上高、営業利益および店舗数

備考:太字は各項目の最大値。店舗数は国内店舗のみが対象。サンドラッグの店舗数は、ドラッグストア1,080店舗とディスカウントストア393店舗の合計。

出典:各社の決算資料を参考に筆者が作成。

詳しくは後述しますが、営業利益の大きさと店舗数の多さは、マツキヨココカラが注力するデジタルマーケティング施策と関連しています。

特徴2:高粗利商品×人手をかけた売場づくりで高い営業利益率を実現

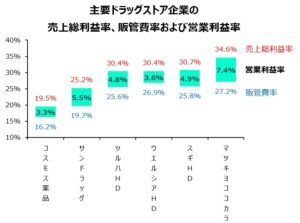

下図は、ドラッグストア業態の売上高上位6社の、直近の決算期における売上総利益率、販管費率および営業利益率です。

◆ドラッグストア主要6社の売上総利益率、販管費率および営業利益率

備考:ウエルシアHDとスギHDは2024年2月期、マツキヨココカラとサンドラッグは2024年3月期、ツルハHDとコスモス薬品は2024年5月期。

出典:各社の決算資料を参考に筆者が作成。

マツキヨココカラは、他社と比べて、売上総利益率と販管費率が高く、これらの差である営業利益率も高いです。このことから、マツキヨココカラは、他社よりも販売する商品に占める高粗利な商品の割合が高く、店舗での販売や売場づくりに人手をかけていると考えられます。

特徴3:ヘルス&ビューティーに注力

下表は、ドラッグストア業態の売上高上位4社の、直近の決算期における物販売上高に占める、ヘルス&ビューティーと食品の割合です。

◆ドラッグストア主要4社の物販売上高に占めるヘルス&ビューティーおよび食品の割合

備考:太字は各項目の最大値。

出典:各社の決算資料を参考に筆者が作成。

マツキヨココカラの物販売上高は、ヘルス&ビューティーが大きな割合を占める一方、食品の割合は相対的に低くなっています。

ここで、改めて、売上総利益率、販管費率および営業利益率を比較した上図を見ると、ヘルス&ビューティーの割合が高いマツキヨココカラは右端に、食品の割合が高いコスモス薬品は左端に位置していることがわかります。

人手をかけて高単価で粗利率の高いヘルス&ビューティーの商品を販売するマツキヨココカラと、人手をなるべくかけずに低単価で粗利率の低い食品を販売するコスモス薬品が、ドラッグストア上位企業の中でも特徴が際立っています。

マツキヨココカラの近年の動向

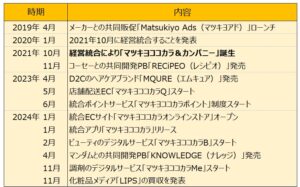

マツキヨココカラは、2021年10月にマツモトキヨシホールディングスとココカラファインが経営統合して誕生しました。下表は、経営統合前から2024年までにマツキヨココカラが取り組んできた主な施策をまとめたものです。

◆マツキヨココカラの近年の主な取り組み内容

出所:マツキヨココカラのニュースリリースなどを参考に筆者が作成。

2023年から2024年にかけて、それまではマツモトキヨシとココカラファインが、それぞれ運営していた、ポイント制度、ECサイト、アプリを、相次いで統合しています。

経営統合後も2社は存続し、店舗の屋号は変更されていないのですが、会員基盤とデジタルの顧客接点を共通化したわけです。また、デジタル顧客接点の統合と歩調を合わせるように、短期間で様々なデジタル施策をスタートしています。

「リアル×デジタル」のプラットフォームを構築するマツキヨココカラ

上の表の取り組みをみると、マツキヨココカラは、デジタルという手段を最大限に活用して、顧客の購買体験やLTV(LifeTimeValue)の向上、それを通じた企業の持続的な成長という目的を実現しようとしていることがよくわかります。

個々の施策は、マツキヨココカラが考えるDXの全体像(下図参照)の中で、目的を達成するための手段として位置付けられています。

- 目的:店舗とWeb・アプリの相互送客を強化する

- 手段:OMO(Online Merges with Offline)を活用する

- 目的:利便性の高いECで優れた購買体験を提供する

- 手段:倉庫からの発送に加え、店舗からの配送を行う

- 目的:メーカーと共同でマーケティングをおこなう

- 手段:DMP(Data Management Platform)を活用する

◆マツキヨココカラのDX全体像(2022年8月時点)

注意:図中の太字はいずれもマツキヨココカラの用語であり、本稿で用いている語とは必ずしも同じ意味とは限りません。

出典:MD NEXT 公式note「マツキヨココカラ&カンパニーの『プラットフォーマー化構想』」(公開日:2022年8月18日、閲覧日:2025年3月18日)の図を基に筆者が作成。

これらの施策を実施することで、顧客の購買データや嗜好データ、オンライン行動データなどがデータベースに蓄積されていき、効果的かつ効率的なマーケティングを実践していくことが可能になります。

このように、マツキヨココカラは、店舗、Web・アプリ、統合データベースで構成される「リアル×デジタル」のプラットフォームを構築することで、リアルとデジタルの情報を統合し、データに基づく最適なサービスを顧客に提供しようとしています。

先に、ドラッグストア企業の中でも、マツキヨココカラはヘルス&ビューティーの分野に注力していることを確認しました。

マツキヨココカラは、食品などの低価格商品をマス向けに販売するのではなく、一人一人異なるニーズを持つ顧客を多面的に把握し、深く理解することで、付加価値の高い商品を提供するというビジネスモデルを展開しているわけですが、「リアル×デジタル」のプラットフォームが、顧客の深い理解を可能にしています。

各種のデータが一元管理されていなければ、顧客の「店舗での購買」、「ECでの購買」、「広告の接触」といった行動を別々に分析することしかできず、一連の行動を捉えることはできません。

マツキヨココカラは、上図のようなプラットフォームを構築しているため、ID-POSデータで購買した商品を確認し、デリバリーのデータでEC購買履歴を確認し、リテールメディアのデータで接触した広告を確認する、といったように、顧客の購買プロセス全体を把握することができるのです。

デジタルで顧客とつながる3つの施策

マツキヨココカラは、リアル店舗が持つ強み(ドラッグストアの豊富な品揃えや接客サービス、調剤薬局による健康サポートなど)を、デジタル施策を通じて、来店時以外でも顧客に提供しています。

デジタルで顧客とつながる施策として、「マツキヨココカラQ」、「マツキヨココカラBe」、「マツキヨココカラMe」を紹介します。

施策1:店舗配送EC「マツキヨココカラQ」

マツキヨココカラの店舗とECサイトを並行して利用する顧客は、店舗だけを利用する顧客よりも購買金額が大きいことがわかっています。そのため、マツキヨココカラでは、顧客に店舗とECのシームレスな利用を促しています。

情報出所:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー「統合報告書2024」(閲覧日:2025年3月10日)

従来のECは、埼玉県吉川市と大阪府堺市のセンターから配送するものでしたが、これに加えて、2023年5月に、店舗発送のEC「マツキヨココカラQ」を開始しました。対象エリアは、2024年7月10日時点で、21都道府県240市区町です(全域ではなく一部地域の市区町もあります)。

情報出所:マツキヨココカラオンライン「マツキヨココカラQのご紹介」(閲覧日:2025年3月15日)

◆マツキヨココカラQの特徴

出典:マツキヨココカラオンライン「マツキヨココカラQのご紹介」(閲覧日:2025年3月15日)

店舗出荷型の「マツキヨココカラQ」も、従来のセンター出荷型ECも、「マツキヨココカラオンラインストア」で利用します。商品紹介に「マツキヨココカラQ」に対応していることを示すマークが付与されている商品が、店舗から配送されます。

「Q」には、Qualified(専門性)、Quality(品質)、Quick(迅速)という意味が込められています。顧客は、いつでも、どこでも、豊富な品揃えから注文することができ、近くの店舗から指定した場所にスピーディーに商品を届けてもらえます。

マツキヨココカラは、このサービスを通じて、注文しやすく、欠品が少ない、専門スタッフが直接届けるから安心できるなど、まるで店舗に訪れたような体験を提供するとしています。

情報出所:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー ニュースリリース「マツキヨココカラQ(キュー)が本稼働 自社オンラインストアの店舗配送サービス Qロゴマーク付き商品が対象エリアで最短当日配達」(公開日:2023年5月16日、閲覧日:2025年3月15日)

「マツキヨココカラQ」は、ドラッグストアで最多の店舗数を誇るマツキヨココカラならではのサービスといえます。現在は、一部の都道府県と市区町が対象ですが、グループの店舗は47都道府県に展開しているので、今後、「マツキヨココカラQ」の対応地域はさらに拡大するでしょう。

施策2:ビューティー関連のデジタルサービス「マツキヨココカラBe」

化粧品の売上が物販売上の3分の1を上回っているマツキヨココカラは、これまで顧客が店舗でしか体験できなかったビューティー関連のサービスを、「マツキヨココカラBe」によってオンラインでも提供しています。

「Be Makeup+」という機能は、メイクシミュレーターで、マツキヨココカラで扱うメイクアイテムをAR(拡張現実)で体験でき、メイクの色味や濃さや塗り方などを細かく調整できます。

「Be Skincare+」と「Be Haircare+」では、顔写真とセルフカウンセリング(設問回答)だけで、簡単に肌や髪の状態を測定できます。また測定結果をもとに、顧客の肌質に合ったスキンケアアイテム、髪質に合ったシャンプーやトリートメントなどを提案します。

これらのツールで測定した肌や髪の状態は記録されて、いつでも確認できるので、自分自身の変化の把握も容易になります。また、店頭でのカウンセリングで使用するオンライン顧客台帳を確認する機能もあります。

◆「マツキヨココカラBe」のイメージ画像

出典:「マツキヨココカラBe」紹介ページ(閲覧日:2025年3月27日)

ちなみに、筆者(男性)がBe Makeup+とBe Skincare+を使用したところ、セルフカウンセリングでは見慣れない美容専門用語に少しだけ戸惑いましたが、カウンセリングの回答と顔写真で診断した結果が、スコアとして瞬時に出力され、大変使いやすいという印象を持ちました。

◆筆者が「Be Skincare +」で肌の状態を診断した結果

出典:マツキヨココカラBe「Be Skincare+」(筆者のPC画面キャプチャ)

マツキヨココカラは、国内の小売業の中では他社に先んじて男性化粧品の販売に注力しています。今後、男性のメイクやヘアケアの購買データが蓄積され、活用されれば、「マツキヨココカラBe」が、男性顧客にとってさらに使いやすいものに改善される可能性もあると思います。

備考:開始当初の名称は「マツキヨココカラB」で、各サービス名も「B Makeup +」など、「B」が用いられていましたが、2025年3月27日現在は「Be」が使用されています。

施策3:調剤のデジタルサービス「マツキヨココカラMe」

「マツキヨココカラMe」は、薬を受け取る際の利便性を高める調剤のデジタルサービスです。マツキヨココカラ公式アプリの 「調剤サービス」メニューから利用できます。

「マツキヨココカラMe」の主な機能は以下の3つです。

- 処方せん事前送信:処方せんを事前にマツキヨココカラ調剤薬局に送って、薬局での待ち時間を短縮できます。

- 呼出し通知:薬の準備ができたら、アプリでお知らせします。

- 電子お薬手帳:処方薬も市販薬もスマホで簡単に管理できます。

情報出所:「マツキヨココカラMe(調剤サービス)とは何ですか?」(更新日:2024年12月16日、閲覧日:2025年3月14日)

◆アプリで利用できる調剤サービス「マツキヨココカラMe」

出典:「マツキヨココカラMe」紹介ページ(閲覧日:2025年3月20日)

顧客は、マツキヨココカラ公式アプリから「マツキヨココカラMe」を利用するため、ドラッグストアのサービスから調剤薬局のサービスまで、一貫したシームレスなサービス体験を得ることができます。

情報出所:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー ニュースリリース「デジタルを活用した Find your “!” な新しい調剤のサービス 『マツキヨココカラMe』がスタート マツキヨココカラ公式アプリの調剤サービス刷新」(公開日:2024年11月6日、閲覧日:2025年3月15日)

メーカーと共同で行うマーケティング2つの施策

マツキヨココカラは、早くからデータを活用したマーケティングに取り組んできました。たとえば、マツモトキヨシは、2017年の時点で、カード会員のデータを活用して、以下のような精度の高い販促施策を打っていました。

- 暑くて湿度の高い7月のある日、フェイシャルペーパーの購入履歴のある30代男性が山手線の圏内に入ったら、スマートフォンにメールを配信する。

- 新宿と中野の店で登録している中野区在住の20代の会員に対して、サイト閲覧履歴も考慮して、適切な対象品のクーポンを、平日は新宿の店から、週末は中野の店から配信する。

情報出所:『月刊マテリアルフロー』2017年7月号

現在も、マツキヨココカラは、購買データや閲覧データなどを活用したターゲティング販促を盛んに行っています。

下図は、マツキヨココカラの売上高と、その一部である、デジタル施策による売上高(Web・スマートフォン経由の売上高)の推移を表しています。2024年3月期の実績は確認できなかったため非掲載ですが、2023年3月期までの3年間で、マツキヨココカラのデジタル施策売上高は大きく伸長しています。

◆マツキヨココカラの売上高およびデジタル施策売上高の推移

備考:「デジタル施策売上高」は、Web・スマートフォン経由の売上高。2024年3月期の実績は確認できなかったため総売上を掲載。

出典:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー各年度の決算説明資料を参考に筆者作成。

マツキヨココカラのデジタルマーケティングには、興味深いものが多いのですが、今回は、取引先メーカーと共同で行うマーケティングを2種類取り上げます。

施策1:メーカーとの共同販促モデル「Matsukiyo Ads」

Matsukiyo Ads は、店舗で扱うメーカーの商品を、マツキヨココカラが管理・運用する Google 広告で配信し、広告と公式アプリを連携させることで、広告に接触した顧客が店舗で商品を購入したかどうかを検証できるものです。2019年に正式にローンチしたMatsukiyo Ads は、顧客の購買データに基づいて、デジタル広告の配信を最適化できる点が強みです。

この販促モデルは、メーカーにとって重要な意味を持ちます。というのも、Matsukiyo Ads は、単に来店計測ができる広告枠ということに留まらず、マツキヨココカラが分析結果をメーカーに提供し、メーカーと共にブランドを育成しようとしているからです。マツキヨココカラは、そのために、2022年1月にメディアビジネスやアナリティクスといった組織を新設したほどです。

マツキヨココカラでは、顧客の1回の買い物における購買金額を高めるだけでなく、LTVを高めることを重視しています。Matsukiyo Adsの販促で商品を購入した顧客に対して、リピート購買を促すための施策を講じることができます。つまり、メーカーと協力しながらブランドを育てるための施策を継続的に実施できるのです。

情報出所:Think with Google「マツキヨは小売からマーケティングパートナーに——メーカーと共にブランドを育てる『Matsukiyo Ads』、2019 年立ち上げのその後」(公開日:2022年4月、閲覧日:2025年3月15日)、Japan Innovation Review「データを基にレコメンドから広告最適化、商品開発まで…マツキヨココカラがデータ分析を専門家に任せない理由」(公開日:2025年3月10日、閲覧日:2025年3月10日)

◆「Matsukiyo Ads」運用イメージ

出典:Think with Google「マツキヨは小売からマーケティングパートナーに——メーカーと共にブランドを育てる『Matsukiyo Ads』、2019 年立ち上げのその後」(公開日:2022年4月、閲覧日:2025年3月15日)

メーカーとの取り組み事例をいくつか紹介します。

花王は、日焼け止め「ビオレ UV アクアリッチ アクアプロテクトローション」を、正式販売前の2021年5月から6月にMatsukiyo Ads で広告を配信し、マツキヨココカラで20万個のテスト販売を行いました。広告経由で購入した顧客に対してアンケート調査を実施し、取得した2,000件ほどのレビューの中でも、特に否定的なコメントに注目して、機能を改善し、2022 年 3 月に正式販売しました。

山本漢方は、青汁の「大麦若葉」で、2020 年 4 月から 2021 年 8 月まで Matsukiyo ads を活用して、購買につながりやすいクリエイティブと顧客セグメントを明らかにしました。期間中、配信対象者を、青汁カテゴリーの購入者に近しい属性を持つ顧客層にも拡大するなど、PDCAを回し続けたことで、青汁の潜在顧客を発見することができました。

情報出所:Think with Google「マツキヨは小売からマーケティングパートナーに——メーカーと共にブランドを育てる『Matsukiyo Ads』、2019 年立ち上げのその後」(公開日:2022年4月、閲覧日:2025年3月15日)

施策2:メーカーのNB(National Brand)と競合しないPB(Private Brand)の開発

マツキヨココカラは、「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」を理念としていることもあり、PB戦略は特に重要な戦略に位置付けられています。付加価値や情緒的価値を重視し、理念を具現化するPB商品を開発しています。

PBの新商品を導入することで、既存のNB商品からのスイッチが起きるだけではカテゴリー売上の増加にはつながりません。そのため、マツキヨココカラでは、NB商品と競合しないPB商品の開発を心がけています。こうしたPB商品を開発する際には、保有するデータとリサーチを組み合わせて、顧客のニーズやインサイトを把握しています。

マツキヨココカラは、カード会員やアプリ会員、LINEの友だち、メルマガ会員など、様々なかたちで顧客とつながっており、顧客接点の合計は1億5,000万を超えています(下表参照)。この膨大な顧客接点から、データを収集、蓄積しています。

◆マツキヨココカラの顧客接点数(2024年9月末時点)

出典:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー「2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料」(公開日:2024年11月22日、閲覧日:2025年3月18日)の表を筆者が一部改変。

マツキヨココカラは、都市部の小型店、郊外の大型店と、立地に合わせて多彩な店舗フォーマットを展開しています。店舗ごとに品揃えや客層が異なっていることから、収集している購買データは多様性に富んでいます。

この膨大で多様なデータを用いて、全店舗の全商品に「商品DNA」を付与しています。商品DNAとは、その商品が持っている食意識、健康意識、美意識などをスコア化したものです。また、顧客の購買データから買い物の傾向を読み取り、顧客を、美容系、健康系、節約志向など、顧客を買い物の価値観でセグメント化しています。

こうしたデータを活用することで、性別や年代と言ったデモグラフィック属性では対応しきれない、多様なニーズやインサイトにも対応できます。

ここで、メーカーと共同開発した商品について、データやリサーチを活用した開発プロセスを紹介します。

マツキヨココカラは、統合記念として、コーセーと共同で敏感肌化粧品のブランド「RECiPEO(レシピオ)」を開発しました。

美白化粧品やエイジングケア化粧品はターゲット顧客がわかりやすいですが、肌の特徴で選ぶ敏感肌化粧品の場合、購買者の年代や性別は分散しているため、デモグラフィック属性ではとらえきれません。顧客の分析に価値観の軸が必要になります。そのため、価値観の情報も付与されている商品DNAを活用しました。また、既存商品では捉えられていない顧客を探し、この顧客層に喜んでもらえる商品を開発しました。

こうして、価値観軸の分析を通じて発見したインサイトをもとに「RECiPEO」を開発し、2021年11月に発売しました。結果として、既存のNBと競合することなく、購買者の約9割が新規顧客となり、敏感肌化粧品のカテゴリー自体が大きく伸長しました。

◆コーセーと共同開発した敏感肌化粧品ブランド「RECiPEO(レシピオ)」

出典:マツキヨココカラオンラインストア(閲覧日:2025年3月20日)

マツキヨココカラは、メンズスキンケア・ヘアケアのブランド「KNOWLEDGE(ナレッジ)」をマンダムと共同開発しました。

マンダムには既存の男性向けスキンケア・ヘアケアのNBがあるため、それら2ブランドと競合せず、かつ、2ブランドでは捉えられていない顧客の需要を獲得することを目指しました。開発に際しては、男性化粧品のブランドごとに価値観と購買者を分析しました。その結果、マンダムの2ブランドから離れている価値観で、かつ、マンダムの既存商品で捉えられていない顧客をターゲットとして新商品を開発することに決定しました。

その後、ターゲットに近い価値観を持つ顧客を招いて開催したワークショップで、男性化粧品に対する考え方などを調査して、インサイトを抽出しました。

インサイトを商品やパッケージデザインに反映し、2024年4月に発売したところ、「KNOWLEDGE」の購買者のうちマンダムの2ブランドからのスイッチはわずかにすぎず、9割近くが新規購入者でした。結果として、男性化粧品カテゴリーの売上が大幅に増加しました。

情報出所:MarkeZine「9割が新規、カテゴリー全体が伸長!マツキヨココカラPBの好調支えるデータ×リサーチの商品開発」(公開日:2025年3月21日、閲覧日:2025年3月21日)

◆マンダムと共同開発した男性化粧品ブランド「KNOWLEDGE(ナレッジ)」

出典:マツキヨココカラオンラインストア(閲覧日:2025年3月20日)

商品DNAの考え方は、2003年に発表されており、新しいものではありません。日本でも活用している小売企業はあります。しかし、商品DNAをターゲティング販促に用いるだけでなく、PB開発に本格的に活用しているマツキヨココカラのような企業は珍しいといえるでしょう。

まとめ

成長を続けるドラッグストア市場の中でも、ヘルス&ビューティー分野に強みを持つマツキヨココカラは、競合他社との差別化に成功しています。特に、構築を進めている「リアル×デジタル」のプラットフォーム上で、顧客の購買プロセス全体を捉えることで実現できているデジタルマーケティングは、どれも非常に高度で、ユニークなものばかりです。

今回は取り上げていませんが、子会社のMCCマネジメントが買収したAppBrewが運営する、化粧品メディア「LIPS」が、今後、マツキヨココカラのデジタルマーケティングにおいて重要な役割を果たす可能性もあります。「LIPS」に蓄積されたユーザーの声を、「マツキヨココカラBe」などを通じた化粧品の提案に活かすなど、新たな動きがあるかもしれません。

同質化競争に苦しんでいる企業は少なくありませんが、顧客にとって差別化された存在になるには、マツキヨココカラのように、強みと顧客への提供価値を常に意識し、目的の実現のためにデジタルなどの技術を活用するという姿勢が欠かせません。

店舗配送ECなど、リアルとデジタルの融合を図る取り組みをはじめ、DXを推進しようとする方にとって、本稿が参考になれば幸いです。 ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。 ◆こんなSEOの悩みはありませんか? ✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない そんな方に向けて、 今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。 ◆SEOブログライティング講座

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。