昨今の教育業界において、DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応は喫緊の課題となっています。「何から着手すべきかわからない」「新たなシステムを導入しても現場で十分に活用されていない」といった悩みを抱える事業者は少なくありません。

「良質な教育」という評価を確立しているZ会グループも、業界共通の課題に向き合い、大規模なDX推進に踏み切りました。同社はいかにして、教育の本質を損なうことなく先端IT技術を取り入れているのでしょうか。

本記事では、Z会グループのDX戦略を支える7つの施策と、そこから得られた3つの実践的なヒントについて詳しく解説します。教育業界のみならず、DXを志向する全ての企業にとって参考となるはずです。

Z会のDX戦略を支える7つの施策

Z会グループにおけるDXは、単なるITツールの導入にとどまりません。Z会のDXとは、教育の根幹を維持・強化しながら、先進的なIT技術を積極的に活用していく施策の集合体なのです。

講師の業務負荷を軽減し、生徒ごとの課題点をデータで可視化すること。規模を問わず各種教育機関が取り入れるべき7つの施策は、教育現場における実践から誕生したものばかりです。

ここからは、Z会グループDX戦略における7本の柱について説明します。

◆Z会が取り組んできた7つのDX施策

- 施策①現場の勘をデータで裏付けるデータ統合の基盤

- 施策②講師をルーティンワークから解放するAI活用

- 施策③デジタルとアナログを融合させた手書き学習体験

- 施策④教室運営と教材提供を一元化するSaaS連携

- 施策⑤測定困難な能力をデータで可視化する評価DX

- 施策⑥現場起点のアジャイル開発体制

- 施策⑦教育DXノウハウの社会実装とBtoB展開

自社の参考になるものもあると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

施策① 現場の勘をデータで裏付けるデータ統合の基盤

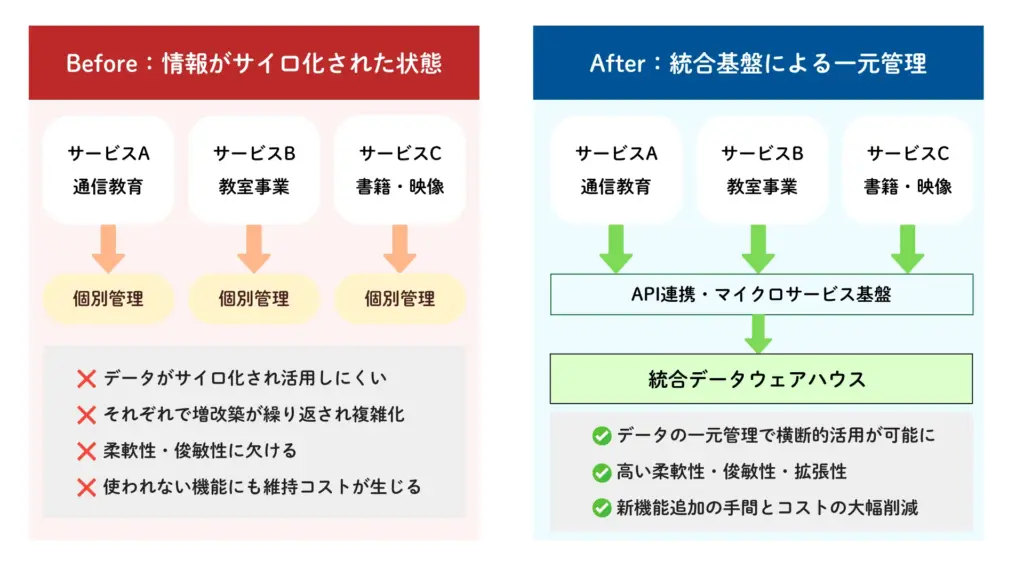

多くの教育サービス事業者が抱える課題が、顧客データの分断です。テストの結果はExcelで管理し、日々の記録は紙で保管し、過去の履歴は担当者の記憶に頼る…こうした状態では、生徒が「どこで、なぜつまずいているか」を正確に把握することは困難でした。

Z会グループは、この課題を解決するため、日本IBMと協業し、グループ全体の学習データ基盤(DWH)をAWS上に構築しました。それまでサービスごとに分断されていたデータを一元化し、すべての情報を顧客IDに紐づけて統合したのです。

◆Z会のDWH統合のイメージ図

図解:IBM「お客様事例:Z会グループ」の情報をもとに筆者作成

この統合により、担当者はデータに基づいた対応が可能になりました。従来は現場の経験則や記憶に依存していた判断が、客観的なエビデンスによって裏付けられるようになったのです。

また、システムを「マイクロサービスアーキテクチャ」で構築したことで、新サービスの追加や改修を迅速に行える柔軟性も確保できています。

「データ管理に割くリソースを減らし、本当に必要な業務へ」。Z会の取り組みは、多くの教育現場にとって参考になる施策であるといえます。

施策② 講師をルーティンワークから解放するAI活用

講師が事務作業に追われ、生徒への指導時間を十分に確保できない状況は、どの教育現場に置いても起こりがちなものです。模試の採点、学習データ集計、復習課題の作成といった業務に時間を取られ、本来注力すべき生徒とのコミュニケーションが後回しになっている…という場面は、決して珍しいものではありません。

この状況を改善するためにZ会グループが取り入れたのが、AI技術を用いた学習管理システムです。同社は講師の業務負担を減らし、彼らが本来の指導に集中できる仕組みを整えてきました。

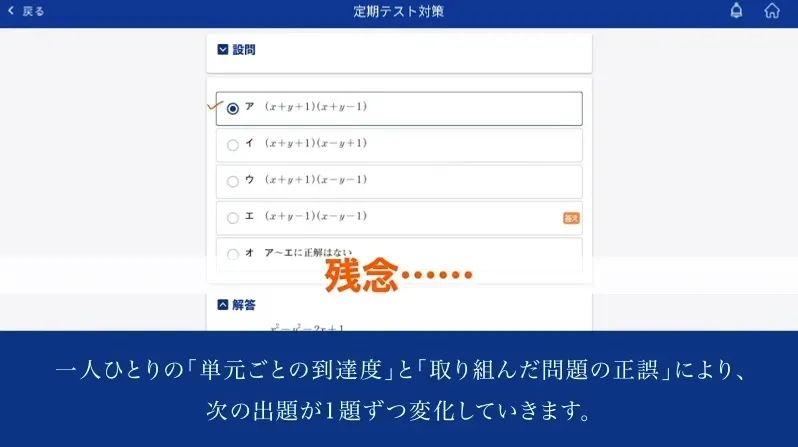

たとえば、通信教育においては、AIを用いた学習履歴の管理が導入されています。特に効果的だったのは、個々の学習状況を分析し、弱点に応じた復習課題を自動リコメンドする機能です。これにより、講師が全生徒の膨大なデータを手作業で確認する負担が大幅に軽減されました。

◆AIによる個別最適化学習の画面イメージ

さらに、英語スピーキングの自動採点や記述式答案の採点支援など、パターン化可能な業務を複数自動化しました。

こういった施策により、講師がルーティンワークから解放され、生徒との対話や個別指導といった「人間にしかできない業務」に集中できる環境の構築が実現したのです。人材不足が課題となる業界において、持続可能な教育体制の確立に貢献しているといえるでしょう。

施策③ デジタルとアナログを融合させた手書き学習体験

デジタル学習の普及とともに、教育の現場では「画面では思考力が育ちにくい」といった懸念も依然として存在しています。保護者や教育関係者の間で、紙での学習の重要性を指摘する声は根強く残っているのです。

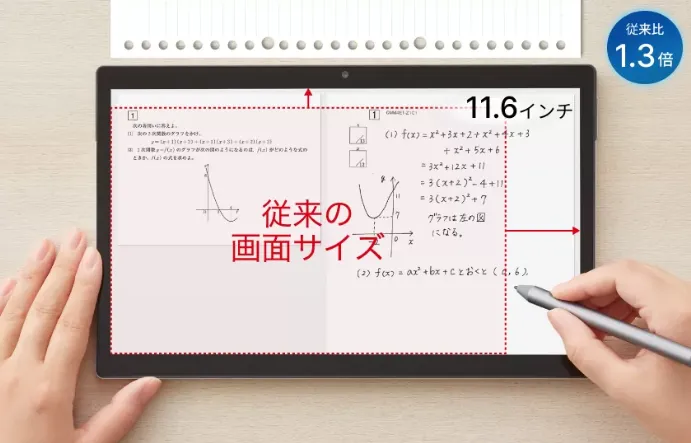

そんな不安に応えるように、Z会はワコム社と共同開発したタブレット端末に最新のデジタルペン技術を搭載し、紙と同等の書き心地を再現しました。

第2世代タブレットでは、ワコムの最新デジタルペン技術WEM(Wacom Electromagnetic Resonance Method)を採用しています。筆圧やインクの濃淡が忠実に再現され、紙に書く感覚とほぼ同等の書き心地を実現したのです。

◆手書き感覚で学べるZ会専用タブレット

参照:Z会公式サイト「中学生タブレットコース」より

デジタルペンの遅延を最小化することで、生徒が自然な感覚で書き込み、思考の過程をそのままデータとして残すことが可能となりました。

教育において「考えて書く」という行為は、思考力を鍛える重要なプロセスのひとつです。Z会は、デジタル化による即時添削やデータ蓄積といった利点を活かしながら、アナログの教育効果である「思考の可視化」も両立させています。

施策④ 教室運営と教材提供を一元化するSaaS連携

従来、多くの教育機関では教材管理システム、生徒管理システム、成績管理システム、請求管理システムなど、複数の独立したシステムが並存していました。同じデータを複数のシステムに二重入力する手間が発生し、システム間の連携ミスによる業務効率の低下が避けられませんでした。

Z会グループは2025年4月、教育DX領域で急成長を遂げているEdTech企業Manabie社への出資および資本業務提携を発表しました。

Manabie社は教材配信から学習管理、教室運営管理までをワンストップで提供するLMS(学習管理システム)をSaaS型で展開する企業です。

◆Manabieが提供する新世代学習管理システム

この提携の目的は、Z会が長年にわたって構築してきた良質な教育コンテンツと、Manabie社の先進的なデジタルプラットフォームの融合にあります。いわば「学びのOS(オペレーティングシステム)」を構築する試みといえるでしょう。

Z会グループの塾事業であるZ会進学教室における運営効率化はもちろん、将来的には提携する他の学習塾に対しても、Z会のコンテンツとManabieのシステムを一体型ソリューションとして提供できる体制が整いました。

施策⑤ 非認知能力を数値化する──DiscoveRe Methodに見る新しい評価軸

学習指導要領改訂以降、教育現場では「思考力・判断力・表現力」に加えて、主体性や協働性といった非認知能力の育成が重視されています。

Z会グループは、こうした「見えにくい力」をデータで可視化するために、DiscoveRe Method(ディスカバリー・メソッド)を開発・提供しています。

◆非認知能力を可視化するツール「DiscoveRe Method」イメージ図

DiscoveRe Methodは、非認知能力を3領域・8能力に分類し、Webテストと自己評価によって測定するアセスメントツールです。

- 対自己

- 対他者

- 対課題

- 自己管理

- コミュニケーション

- 異文化適応

- チームワークと集団行動

- リーダーシップ・対人コンフリクト管理

- 状況認識

- 意思決定と問題解決

本商品はJAXA(宇宙航空研究開発機構)のサポートのもと、株式会社Z会ソリューションズとSpace BD株式会社が共同で開発しました。これらの分析結果はレポートとして可視化され、生徒本人の振り返りや教員の指導改善、キャリア教育にも活用されています。

DiscoveRe Methodは、探究学習や総合学習の時間などでの導入が進み、「テストの点数では測れない力」を客観的に扱う評価システムとして注目を集めています。Z会グループのDX戦略の中でも、「教育の本質をデータで支える」象徴的な取り組みといえるでしょう。

施策⑥ 現場起点のアジャイル開発体制

ITリテラシーにばらつきのある現場では、システム導入によってかえって定着が難しくなり、形骸化してしまうという課題があります。「高額なシステムを導入したものの現場が十分に活用できず、効果を発揮できなかった」という失敗事例は、業種を問わず多くの企業で見受けられるのです。

Z会グループは、前述のIBMとの協業において、システム開発手法そのものを変革しました。従来の「ウォーターフォール型開発」ではなく、「アジャイル型開発」を取り入れたのです。

ウォーターフォール開発:事前に細かく設計し、計画通りに進める開発手法

アジャイル開発:小規模な単位で素早く開発・改善を繰り返す開発手法

これはシステム開発をIT部門だけに任せるのではなく、実際にシステムを使用する現場の講師やスタッフが開発プロセスの初期段階から参画するという仕組みです。「このボタンの配置では操作しにくい」「こういう機能が現場では必要だ」といったフィードバックを即座に開発チームに伝え、短い開発サイクルでシステムをこまめに改善し続けています。

現場起点の改善案をシステム開発に取り入れれば、業務に即したシステム改善が可能となります。教育業界に限らず、店舗ビジネスのようにシステム開発者と使用者が離れている業界においては、大いに参考になる姿勢であるといえるでしょう。

施策⑦ 教育DXノウハウの社会実装とBtoB展開

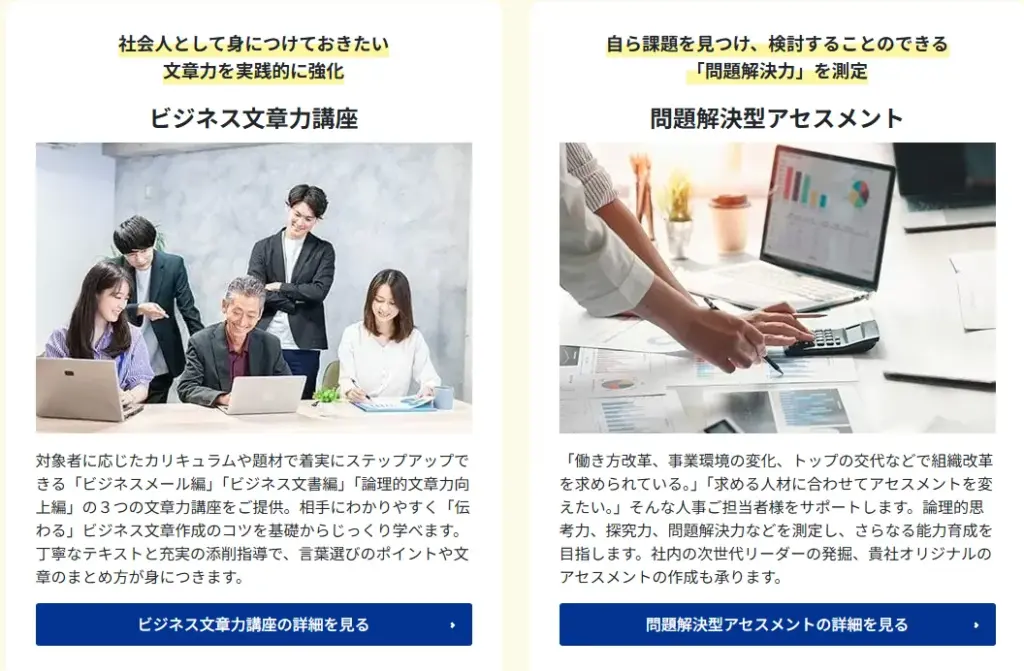

Z会グループのDX戦略は、小中高校向けの枠にとどまらず、大学や企業向けのリスキリング支援や法人研修の分野にも広がっています。

法人向け事業では、企業のリスキリング支援として、オンラインでのプログラミング講座やデータサイエンス講座を提供中です。受講者個人の学習進捗をLMSで管理し、企業の研修担当者が部門全体の習熟度を一元的に把握できるダッシュボード機能も実装されています。

厚生労働省の「教育訓練給付制度」の対象講座も複数展開しています。小中高校向けの教育分野で培われた「個別最適化学習」のノウハウが、社会人向けの法人研修や企業研修の分野でもそのまま強みとして発揮されているのです。

◆Z会グループの法人向け事業の例

デジタル技術の特徴は、一度システム自体を構築してしまえば、内容を差し替えることで他の分野にも応用しやすい点です。Z会はその強みを最大限に活かし、子どもから大人までの「学び」を幅広く支えています。

Z会DX戦略から読み解く「差別化戦略」3つのヒント

ここまでさまざまな施策をご紹介してきました。こういった事例を目にしても「Z会の規模だから実現できるのだろう」と考えがちですが、実際には企業規模を問わず応用できる有益なヒントが潜んでいます。

ここからは、Z会の7つの施策に共通する、3つの「実践的ヒント」をご紹介します。

ぜひ、「自社ならどのように活用できるか」という視点でお読みください。

ヒント(1) 外部パートナーとの共創による自社の弱み補完

Z会はデータ基盤でIBM、デジタルペンでワコム、LMSでManabieと協業し、「すべてを自前で実現しない」戦略を採っています。

実はZ会はさまざまな施策において、自社の強み(教育コンテンツ)に経営資源を集中し、システム開発やハードウェア設計は外部専門パートナーと協業しています。それによって、より効率的に、質の高いシステムの導入を次々に実現してきたのです。

この考え方に則れば、中小規模の企業でも同様のアプローチが可能です。たとえば、「指導力には自信があるがシステム開発はできない」のであれば、無理に内製するのではなく、優れたLMSを提供するITベンダーと積極的に提携すべきでしょう。

ポイントは、自社の強みである「コンテンツ」と外部パートナーの強みである「ITシステム」を掛け合わせるという考え方です。ジョブ型雇用が進み、社員一人ひとりの強みを伸ばすことが求められる現代の経営において、この「共創」の視点は不可欠なものになっていくはずです。

ヒント(2)「守るべき本質」と「効率化すべき作業」の切り分け

DXはツール導入自体が目的ではありません。DXとは、自社の強みである「守るべき本質」にリソースを集中投下するために、「捨てるべき作業」を徹底的に効率化することなのです。

Z会は「考えて書く」という教育の本質を守るために、あえてアナログな書き味にこだわりました。その一方で、添削や成績管理といった「作業」はAIやシステムで自動化しています。

自社の「大切にすべき本質」は何でしょうか。「顧客一人ひとりの表情を見ながら行う対面サービス」や「地域情報に精通したコンサルティング」かもしれません。

「書類の印刷・配布」「電話連絡」「請求書の封入作業」といった業務は、デジタル化によって「効率化すべき作業」といえるでしょう。従業員の貴重な時間を奪われていないか、今一度見直す必要があるのかもしれません。

ヒント(3) 完璧主義を捨て、小規模導入から現場で改善

「初期投資が無駄になるのでは」というROI(投資対効果)への懸念は、DX推進における最大の障壁の一つです。

DXを成功させるためには、Z会のアジャイル開発が示すように、最初から大規模実装を志すのではなく、まず1業務・1部門からトライすることが重要だといえるでしょう。

最初から全部門・全業務をデジタル化するような「完璧なシステム」を目指す必要はありません。まずは、最も課題を感じている「1つの業務」から小規模に導入を始めることをおすすめします。

たとえば以下のような取り入れ方であれば、比較的容易に実現できる可能性が高いです。

- 「顧客への連絡」だけをLINEや専用アプリに切り替えてみる

- 「毎日の小テスト」だけをオンライン化してみる

- 「面談記録や会議の議事録作成」をAIツールに任せてみる

こういった点から始めれば、ROIへの不安もある程度克服できるはずです。まずは小さいものから導入し、現場の従業員や顧客の声を丁寧に反映しながら改善サイクルを確立しましょう。

まとめ:教育の本質を守るための「攻め」のDX

本稿では、Z会グループのDX戦略を「7つの施策」と「3つのヒント」に分けて解説しました。

Z会グループのDX事例は、単なる流行や仕方のない対応ではありません。「生徒一人ひとりと向き合う」という教育の本質を守り抜き、そこに時間と知恵を再投資するための「攻め」の戦略なのです。

7つのの施策のベースにあるのは「煩雑な事務作業はAI・システムに任せ、生じた余剰時間と得られたインサイト(洞察)を、より高付加価値なサービスへ転化する」という考え方です。

講師の事務作業をAIやシステムが肩代わりし、学習データを活用して生徒のつまずきを可視化。このようにして生み出された「時間」と「インサイト」は、顧客との対話やより質の高いサービスに再投資されるというシステムです。

DXへの不安を解消するためにも、「自分たちが大切にすべき本質的な仕事」と「効率化できる作業」をはっきり区別し、まずは小さな取り組みから始めることをおすすめします。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座