スシローはコロナ禍や物価高騰を乗り越えてなお、回転寿司業界で圧倒的な強さを誇っています。2024年9月期に既存店売上114.2%(前年同月比)を達成し、2025年9月期第3四半期時点でも売上収益18.3%増(前年同期比)と堅調な成長が継続中です。

その強さの源泉は、年間10億件を超える喫食データと、累計2,500万件を超える(2022年時点)アプリダウンロードを基盤とした「デジタルとリアルの統合戦略」にあるといえるでしょう。

本記事では、スシローが膨大なデータをCRMやOMO施策に活用し、来店頻度や客単価の向上を実現している戦略の核心を分析します。EC・小売・飲食のマーケティング担当者が自社に応用できる、実務的なフレームワークと再現性のある仕組みを解説します。

スシローが業界トップを維持する秘訣は7つのマーケティング戦略

スシローの強さの背景には、単発のキャンペーンに依存せず、データとデジタル技術を活用し続ける継続的な仕組みがあります。実際、2025年9月期第3四半期時点でも、こうした戦略によって大幅な増収増益が実現されています。

ここからは、スシローの戦略を7つの側面に分けてご紹介します。

- 戦略① 年間約10億件の皿データ×BIで意思決定を高速化

- 戦略② 累計2,500万超DLアプリを核に”予約・持ち帰り・ポイント”を統合

- 戦略③ 来店前・中・後をつなぐOMO体験設計で離脱を減らす

- 戦略④ DXでCX×EXを同時改善する店舗オペレーション(デジロー)

- 戦略⑤ SNSの会話量を”資産化”:TikTokは10ヶ月で10倍に伸長

- 戦略⑥ マス×デジタルのハイブリッドで全顧客をカバー

- 戦略⑦ 定番品質の徹底で”価格ではなく体験価値”で差別化

それぞれ詳しく見ていきましょう。

戦略① 年間約10億件の皿データ×BIで意思決定を高速化

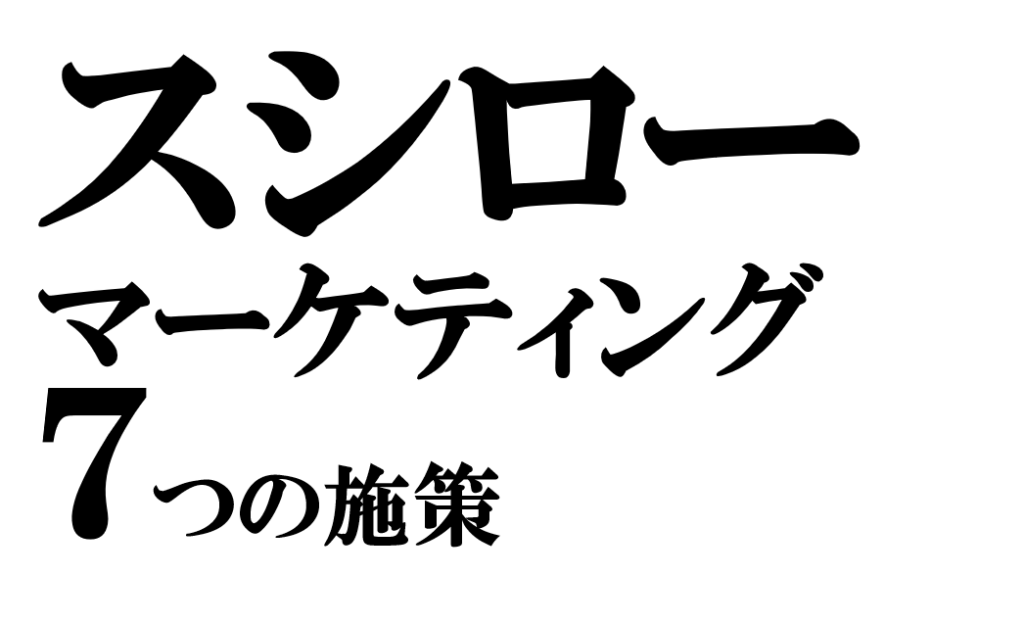

スシローのデータドリブン経営の根幹は、2002年から導入されているICチップ付きの皿にあります。これにより、年間約10億皿以上にのぼる「どのネタが、どのテーブルで、いつ取られたか」という喫食データをリアルタイムで収集できるようになりました。

この膨大なデータを経営に活かすため、2012年にはBIツール「QlikView」を導入。約40億件のデータを瞬時に分析し、需要予測や商品開発、原価最適化に活用する仕組みを整えました。

特筆すべき成果は、需要予測の精度向上による廃棄量の削減です。従来、勘と経験に頼っていたレーンに流す寿司の量を最適化し、廃棄量を従来の4分の1まで大幅に削減することに成功しました。

◆BIツール導入による成果

データに基づき、売れる商品を売れるタイミングで提供する体制が、高い原価率(約50%)と顧客満足度を両立させているのです。

戦略② 累計2,500万超DLアプリを核に「予約・持ち帰り・ポイント」を統合

スシローは、2022年時点で累計2,500万回以上ダウンロードされた公式アプリを、単なる予約ツールではなく、強力なCRMプラットフォームへと進化させました。

このダウンロード数(ストック)に加え、直近の2025年4月までの平均MAU(月間アクティブユーザー数)も100万以上を記録し、スシロー公式アプリはCRM基盤として強力に機能し続けています。

初期は「来店予約」「持ち帰り注文」「ポイント」が別々のシステムで管理されていましたが、これらをアプリ上で統合しました。顧客は1つのアプリで、来店前から来店後までの体験をシームレスに完結できるようになっています。

◆スシローアプリの変遷

特に重要なのが「まいどポイント」によるCRM設計です。来店回数や利用金額に応じて特典を付与する仕組みを導入し、優良顧客のロイヤリティ向上につなげています。

分析によれば、「まいどポイント」会員は非会員と比較して年間利用回数が2倍、来店人数が1.3倍という明確な成果が出ています。つまり、このポイントプログラムは、リピート率や来店頻度を向上させることで顧客行動に良い変化をもたらし、LTV(顧客生涯価値)を高める基盤となっているのです。

戦略③ 来店前・中・後をつなぐOMO体験設計で離脱を減らす

スシローのアプリは、顧客体験を「来店前」「来店中」「来店後」のフェーズで分断させない、優れたOMO(Online Merges with Offline)戦略のハブとして機能しています。

これは、顧客が「店舗での待ち時間」という大きなストレス要因を回避でき、来店後もポイントの蓄積やクーポン配信により、継続的に関係を築くことができるシステムです。

◆スシローのOMO顧客体験マップ

| フェーズ | 顧客体験(UX) |

| 来店前 | 待ち時間を回避・可視化する アプリ/Webでの来店予約アプリ/Webでの持ち帰り注文 |

| 来店中 | 自動案内システム

タッチパネル注文 画像認識による会計システム |

| 来店後 | まいどポイント蓄積

利用履歴に基づくクーポン配信 プッシュ通知でお得な情報を獲得 |

この一連の体験設計によって、顧客の離脱が防がれ、次回の来店へとつながっています。

実際、コロナ禍で既存店の売上が大きく落ち込んだときも、アプリのUIや導線を改善することでテイクアウト需要の獲得に成功しました。リアル店舗とデジタルの緊密な連携こそが、迅速な施策変更を可能にした要因だといえるのです。

戦略④ DXでCX×EXを同時改善する店舗オペレーション(デジロー)

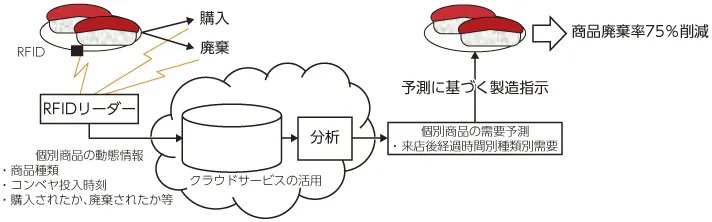

スシローは現在、店舗DXの最重要施策として「デジロー(Digital Sushiro Vision)」の導入を急速に進めています。これは、レーン上に大型ディスプレイを設置し、デジタル映像で商品の魅力を演出しながら、注文品のみが専用レーンで届く仕組みです。

2023年9月の初導入からわずか約10ヶ月後の2025年7月には、目標であった100店舗導入を前倒しで突破しました。

◆「デジロー」の導入実績・計画

デジローを導入すると、顧客には「回転寿司のワクワク感」をデジタルで再構築し、常に新鮮な商品を注文できるメリットがあります。この取り組みは高く評価され、2024年度のグッドデザイン賞も受賞しました。

デジローの導入は店舗側にとっても、廃棄ロスの削減、レーン管理業務の負荷軽減につながります。実際に、導入初期の19店舗(2024年9月期末時点)すべてで、客数や客単価の上昇効果も確認されています。デジローは既に、スシローの経営戦略の中核を担うDX施策となっているのです。

戦略⑤ SNSの会話量を「資産化」~TikTokは10ヶ月で10倍に伸長~

スシローのSNS戦略は、単なる情報発信(Push)ではなく、顧客との双方向コミュニケーション(Pull/Engage)を重視しています。

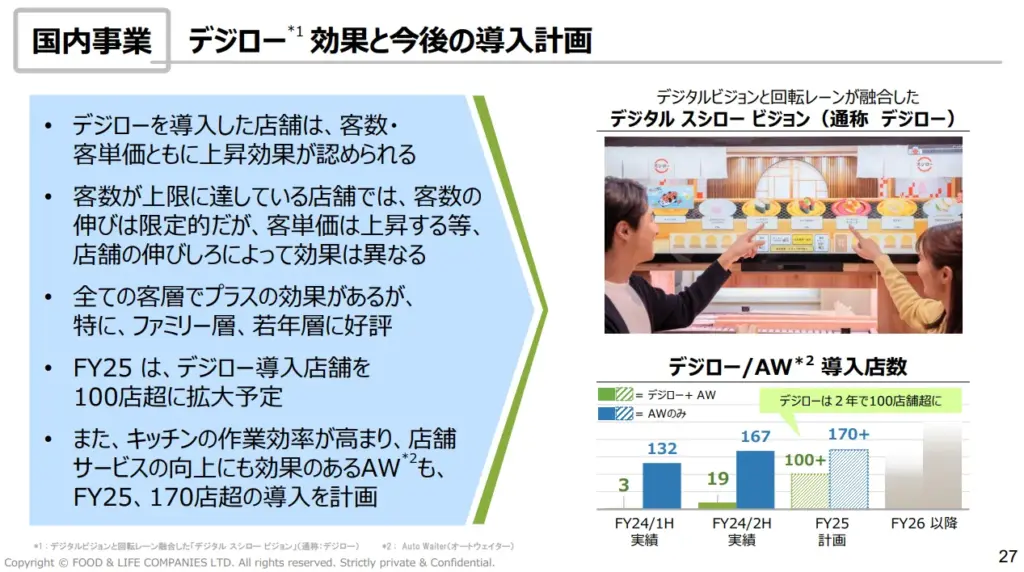

たとえば、TikTokにおけるスシロー公式アカウントは、2021年までの約10ヶ月間でフォロワー数を1万人から10万人以上へと、10倍に増加させました。2025年10月現在には、31万人のフォロワーを誇る一大アカウントへと成長しています。

スシローのTikTokアカウントは、新商品やキャンペーンをトレンドの音源やフォーマットに合わせて発信し、若い世代とのエンゲージメントを確立している点が特徴的です。

◆スシロー公式TikTokアカウントの投稿例

また、X(Twitter)では「#スシローぜ」や「#ええやんスシロー」といったハッシュタグキャンペーンを展開し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出も促進しています。

これらの施策はいずれも、顧客自身が「スシロー体験」を発信したくなる仕掛けです。スシローはこのUGC促進によって、広告費を抑えながら継続して話題を生み出し、その発信自体を「資産」として蓄積することに成功しています。

戦略⑥ マス×デジタルのハイブリッドで全顧客をカバー

スシローの顧客アプローチは、デジタル施策だけに偏っているわけではありません。幅広い客層にリーチするためのTVCMやチラシといったマス広告と、アプリ通知やSNSといったデジタル施策を使い分けるハイブリッド戦略を採用しています。

マス広告はブランド全体の認知度や「お得感」を、幅広い層に訴求する役割を担っています。一方、デジタル施策では、アプリ会員データを活用して顧客を行動セグメント別に分類し、各層に最適なアプローチをおこないます。

この二段構えの戦略により、新規顧客の獲得から既存顧客の維持・育成まで、カスタマージャーニー全体をカバーしているのです。

◆ターゲット別に最適化された広告展開例

参照:スシロー公式サイト内「おすすめ」より

例えば、アプリ会員には限定クーポンを、離脱予備層にはカムバックを促す特別なオファーを送るなど、「新規獲得」施策よりも「離脱抑止」と「利用頻度向上」を重視したCRMが展開されています。

このハイブリッド戦略により、スシローは2024年9月期には既存店売上114.2%(前年同月比)を達成し、2025年9月期第3四半期も好調な状態を継続中です。

戦略⑦ 徹底的な品質管理による「価格ではなく体験価値」という差別化

マーケティング戦略の土台となるのは、当然ながら「商品力」です。競合他社がサイドメニューの拡充などバラエティ化を進める中でも、スシローは寿司の「定番ネタ」の品質強化に一貫して注力しています。

例えば、主力商品であるマグロはメバチマグロを重視する方針をとっており、原価率約40~50%を維持しながら、味の向上に投資を続けています。飲食店全体での原価率はおおよそ35~37%であり、ここからも「食材の質」へ多くのコストを割いていることは明らかです。

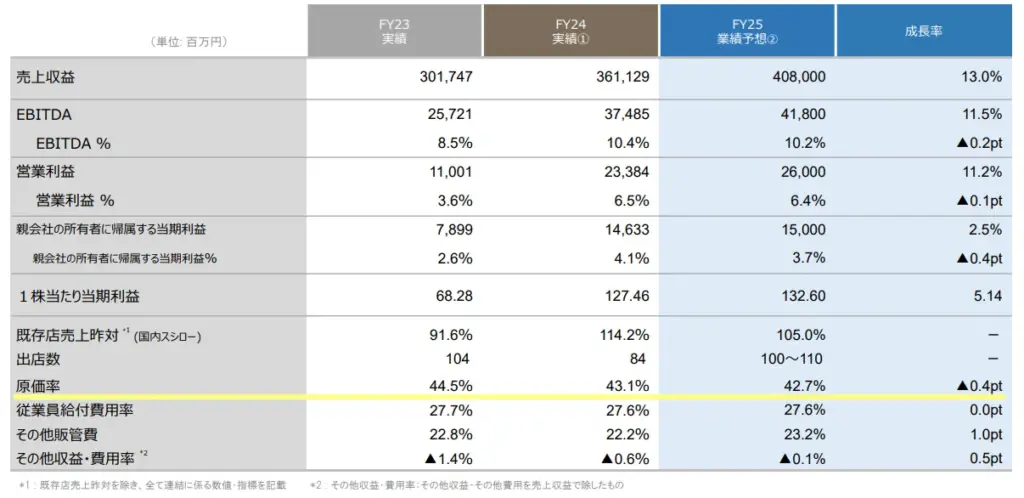

◆スシローの非常に高い原価率

こうした「美味しい寿司」という本質的な価値を、戦略④で述べた「デジロー」などの体験演出で増幅させています。安さだけを訴求するのではなく、「スシローならではの美味しさと楽しさ」という体験価値を、デジタルとリアルの両面から提供することが、最終的なブランド差別化につながっているのです。

スシローが直面した3つの課題と突破のプロセス

スシローの強力なデジタル戦略は、決して順風満帆に構築されたわけではありません。現在の仕組みに至るまでには、多くの企業が直面する「組織の壁」や「外部環境の激変」といった課題が存在しました。

- 課題① 既存店客数の伸び悩みと部門分断アプリの統合(2017-2018)

- 課題② 既存店売上大幅減(2020春)でもUI改善で持ち帰りを伸ばす

- 課題③ データ基盤をOne Platform化し、OMO/CRMを全社運用に移行

ここからは、スシローが乗り越えてきた主な3つの課題と、それらを克服した具体的なプロセスを時系列でご紹介します。

課題① 既存店客数の伸び悩みと部門分断アプリの統合

2017年頃、スシローは既存店客数の伸び悩みという課題に直面していました。デジタル施策は存在したものの、各部門が個別に最適化を進めた結果、顧客体験が分断されていたのです。

例えば、「来店予約アプリ」「持ち帰り注文サイト」「まいどポイント(CRM)」などが別々のシステムやIDで管理され、顧客データを一元的に活用できていない状態でした。

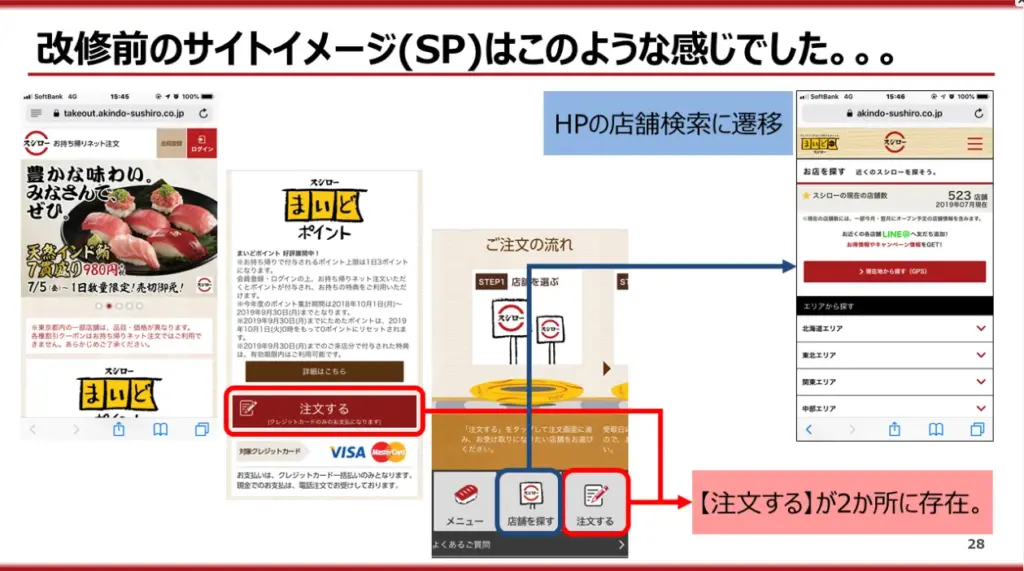

◆セミナー資料より:改修前のスマートフォン用サイトのUI

この課題を突破するため、スシローは「まいどポイント」を顧客体験のハブと再定義し、バラバラだったシステムを公式アプリへ「ワンプラットフォーム化」するプロジェクトを断行しました。

デジタル投資への社内理解を得ながらこの統合を進めたことで、初めて「来店前から来店後まで」の顧客行動をデータで一気通貫して捉えられるようになり、戦略②で述べたような高度なCRM施策の土台が完成したのです。

課題② コロナ禍における売上大幅減でもUI改善で持ち帰りを伸ばす

スシロー最大の危機は、2020年春のコロナ禍による緊急事態宣言でした。これはイートイン需要が蒸発し、既存店売上は一時大幅に落ち込むという壊滅的な打撃を受けた時期です。

この危機に対し、スシローは迅速に「持ち帰り需要」の獲得へと舵を切ります。しかし、単に持ち帰りメニューを強化しただけではありません。このタイミングで同社がおこなったのは、アプリの徹底的なUI改善でした。

◆スシローアプリにおけるメニュー表示の例

実際のアプリ画面を筆者がスクリーンショット撮影したもの

当時、アプリ利用者の多くは「来店予約」が目的であり、「持ち帰り注文」ボタンは目立ちませんでした。そこでスシローは、アプリUI/導線の改善によって持ち帰り利用を促進します。「お持ち帰り」ボタンが中央に表示されるようにし、「ごく当たり前の選択肢のひとつ」まで引き上げたのです。

この改善が、既存のアプリユーザーをスムーズに持ち帰り利用へと誘導し、売上のV字回復を強力に後押ししました。さらに「自動土産ロッカー」の導入で非接触受け渡しを実現するなど、デジタルとリアルの両面から危機に対応したのです。

課題③ データ基盤を「ワンプラットフォーム化」し、OMO/CRMを全社運用に移行

戦略①の「喫食データ」、戦略②の「アプリ会員データ」、戦略③の「持ち帰り注文データ」など、スシローには膨大なデータが存在します。しかし、それらが各システムに分散・サイロ化していては、全社的な意思決定には使えません。

最後の課題は、これらのデータを統合し、マーケティング部門だけでなく、商品開発や店舗運営など、全社横断で活用できる「ワンプラットフォーム」を構築することでした。

スシローは全社横断プロジェクトを発足させ、バラバラだったデータ基盤を統合。これにより、たとえば「アプリ会員(CRMデータ)が、どの店舗(店舗データ)で、どのネタ(喫食データ)をよく食べるか」といった高度な分析が可能になりました。

このデータ基盤の整備は、スシローを単なる「回転寿司チェーン」から、OMOやCRMを全社で運用する「データ企業」へと進化させる大きな要因となったといえるでしょう。

まとめ|スシローの「仕組み」から学ぶ、明日の一歩

本記事では、スシローが業界トップを維持する7つの戦略と、その背景にある課題突破プロセスを分析しました。

スシローの真の強みは、それぞれの施策のユニークさだけではありません。「顧客データ」を全ての戦略の中心に置き、デジタルとリアルをシームレスに連携させながら、売上や体験価値向上に直結する「仕組み」を構築・改善し続けている点にあるといえるでしょう。

こらの取り組みは、EC・小売・飲食を問わず、すべてのマーケティング担当者にとって重要なヒントを与えてくれます。

それは、企業にとって重要なのは大規模なDX投資ではないということです。

まずは、自社に蓄積された「データ」を可視化し、顧客の実際の行動パターンを理解することが必要です。その上で、UI改善や特定セグメントへのアプローチなど、小規模な施策を実行し、その成果を数値で検証しましょう。さらに、ECと店舗で分断されている顧客体験を一つの流れとして設計し直す視点を持つことも大切です。

この小さな改善の積み重ねこそが、スシローのような強力なデータドリブン経営への最短ルートとなるでしょう。

【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、

EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。

◆こんなSEOの悩みはありませんか?

✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない

✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安

✓ 外注ライターが成果を出してくれない

✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない

そんな方に向けて、

たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。

今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。

まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。

◆SEOブログライティング講座